2016年度†

4/11内容†

パソコンの操作†

- 日本語/半角英数の切り替え:無変換キー(左親指)

- コピペ:左クリックで選択して、真ん中ボタンで貼り付け

ブラインドタッチの練習†

- abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

- ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

- aBcDeFgHiJkLmNoPqRsTuVwXyZ

- AbCdEfGhIjKlMnOpQrStUvWxYz

- 3.1415926535(5回)

- 1.7320508075(5回)

- 以上を3分以内を目標に。

ABCDEFGなど左手で文字を打つときは右手の小指で

SHFTキーを押さえ、

HIJKLMNなど右手で文字を打つときは左手の小指で

SHFTキーを押さえる。

基本的に片手でSHFTと文字キーの二つを押さえるという

ことのないように。Enterキーは(手首を回転させて)右手の小指で。

指が届く限りは腕の部分は机にくっつけた状態で指関節の曲げ伸ばしと手首の回転のみの

自由度を使う。手首や腕を持ち上げないようにする。

2015年度†

- パソコンゼミ:月曜14:30

- 英語ゼミ:木曜13:00(しばらくはパソコンゼミ)

6/1課題†

課題(6/22まで)†

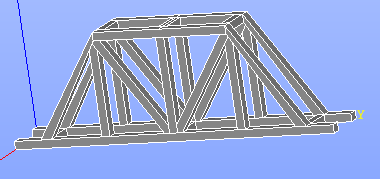

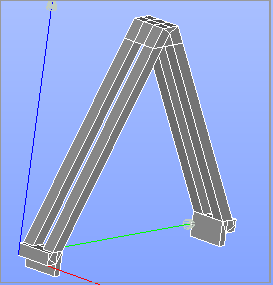

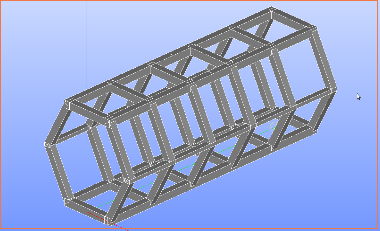

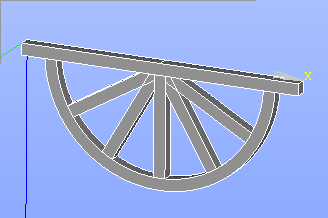

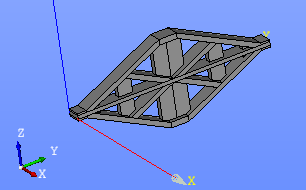

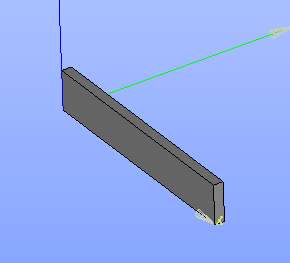

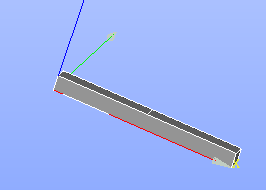

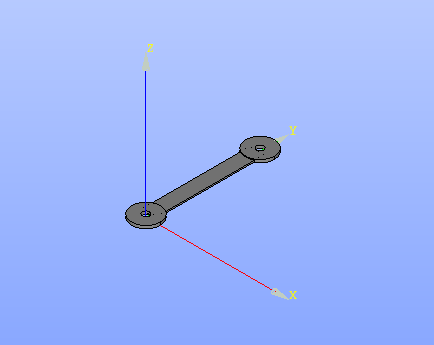

以下の条件のモデルをSalomeで作成する。

FEM用の拘束線、載荷線を作っておく。

メッシュの細かさは適当にして、

スパン100mmの単純支持境界条件と中央線載荷の荷重条件を入れて、

asterで解いてみる。

- 設計条件

- 体積:12000mm\( ^3 \)以内

- スパン:100mm

- ヤング率:2.84GPa

- ポアソン比:0.313

- 荷重:1000N/幅 (線荷重は単位幅の値になるから)

- 実際に3Dプリンターとかで作って荷重かけて実験する時に、長さがちょうど100mmだと実験台に置けなくなっちゃうので、置けるように作ってください

- 例えば、両端を10mmくらい伸ばしておくとか

- 研究室のホワイトボードに絵が書いてあるのでそのイメージで

- 単純支持中央載荷

- 拘束部:FEMでは線拘束だが、たいらな橋台におけるように

- 載荷部:FEMでは線載荷だが、10mm程度の紐をかけられるように

| 学生 | 体積(mm\( ^3 \)) | たわみ(mm) | 剛性\( \frac{P\ell^{3}}{48v} \) | 比剛性(剛性/体積) | 要素数 |

| 鈴木 | 11956.7 | 0.73 | 28538813 | 2387 | 80404 |

| 近藤 | 11276 | 1.16 | 17959770 | 1593 | 32705 |

| 山内 | 11520 | 1.06 | 19654088 | 1706 | 128687 |

| 菊地 | 11302 | 23. 1 | 1301348 | 115 | 35491 |

| 奥村 | 12000 | 2.395 | 8698678 | 725 | 27151 |

| 高橋 | 11952 | 1.25 | 16666666 | 1394 | 91074 |

| 関原 | 12000 | 1.78 | 1170120 | 975 | 14536 |

| 菅原 | 12000 | 3.02 | 6898455 | 575 | 9567 |

| 伊藤 | 10682 | 2.64 | 13636363 | 1276 | 123951 |

| 佐藤 | 10920 | 3.82 | 7232633 | 662 | 175577 |

↑要素数はMesh切った時のVolumesの値です

- ものづくりセンター利用申請書をものづくりセンターに提出しておく(各自)

5/25内容†

- code-asterの基本的な使い方を練習

- asterで、計算したい物体とその物性値・境界条件等を指定

- E,ν,拘束条件,荷重の種類と方向,荷重の大きさをcommファイルで確認

- 荷重の種類は(初期状態の)面載荷を基本として、やれる人は線載荷まで試した

- Eficas(asterについている機能でGUI)は使わず、viコマンドで編集

- 計算過程をmessファイルでざっと眺めた

- 結果は、post-proで荷重方向のたわみ(グラフと表で)とミーゼス応力を見た

- 適当に片持ち梁を作る

- asterで先端のたわみを計算する

- 手計算をして、asterの結果と比べる

5/18内容†

- compoundで図形を作成

- meshで図形を切る

- partitionで図形を区切る

- ①適当な片持ち梁をつくる(軸方向は気にしなくても大丈夫)

- ②固定面と好きなところに載荷面(線)を作る

- geometoryでやるには

- 右クリックの「criate group」とか、「new entity」の「explode」とか、……

- 補足:梁の荷重設定は、難易度順に(簡単な方から)

- 載荷条件①:上面全体に、等分布荷重(N/m^2)をかける

- 載荷条件②:梁先端の上面に載荷するための小さな面を作り(partition→criate group)、そこに先端集中荷重(N/m^2)をかける

- 載荷条件③:先端側面に、先端集中荷重(N/m^2)をかける(荷重方向を指定)

- 載荷条件④:梁のエッジに、先端集中載荷(N/m)をかける(荷重種類・方向を追加変更)

- 載荷条件⑤:梁先端にある要素のノードに、先端集中荷重(N)をかける(荷重種類・方向を追加変更)

- なので、①番からやったほうがお勧めです。というのも、③・④番はコマンドファイルの書き換えがあるから。⑤番は、必要ないかも?

- ③適当にメッシュに切る(②の先にやってもいい)

- ちなみに固定面と載荷位置は、メッシュを切ったあとにもつくることができる

- meshにて、右クリックの「criate group」

- とかで、やる。それから、点荷重をかけたいときは、多くの場合には、メッシュ分割後でないとできないと思います。

4/20内容†

4/14内容†

- viの使い方 覚える

- 宿題:2015年のカレンダーをviで書く。

4/9内容†

2014年度†

卒論テーマ†

- 木橋系:3\( \sim \)4人

- 木杭・コンクリート杭のせん断挙動:1人

- 折り紙・3D系:2\( \sim \)3人

- 船川:1人

- 新しい屋根つき木橋:1人

- その他:1人

5/15までに決める。

5/26課題†

5/19内容†

- gnuplotでグラフを描き、png画像に出力して、

- 画像をstrにアップして、wikiに貼り付ける

- 3D系をやりたい人は、3Dプリンターメモのページに

- Eden260Vで使える材料で、

- ヤング率がかためで変動が少ない材料

- コストは?

5/12内容†

4/28内容†

4/22内容†

gfortranのコンパイル

4/14内容†

4/10内容†

Linuxの歴史†

パソコンの操作†

- 日本語/半角英数の切り替え:無変換キー(左親指)

- コピペ:左クリックで選択して、真ん中ボタンで貼り付け

ブラインドタッチの練習†

- abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

- ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

- aBcDeFgHiJkLmNoPqRsTuVwXyZ

- AbCdEfGhIjKlMnOpQrStUvWxYz

- 3.1415926535(5回)

- 1.7320508075(5回)

- 以上を3分以内を目標に。

ABCDEFGなど左手で文字を打つときは右手の小指で

SHFTキーを押さえ、

HIJKLMNなど右手で文字を打つときは左手の小指で

SHFTキーを押さえる。

基本的に片手でSHFTと文字キーの二つを押さえるという

ことのないように。Enterキーは(手首を回転させて)右手の小指で。

指が届く限りは腕の部分は机にくっつけた状態で指関節の曲げ伸ばしと手首の回転のみの

自由度を使う。手首や腕を持ち上げないようにする。

ウィキ上に卒論日誌を作成†

UNIXコマンド†

MATE端末を開いて、

- ls

- cd ディレクトリ名

- mkdir ディレクトリ名

- pwd

構造研同窓ウィキ内で長谷部先生業績集リストの入力†

ubuntuのアップデートについて†

アップデート・マネージャで「このコンピュータで利用できるソフトウェアアップデートがあります」と表示された場合、

「アップデートをインストール」をクリックしてアップデートを

インストールしておいて下さい。

ただし、「Ubuntuの新しいリリース'12.04.1 LTS'が利用可能です」と表示されている場合は「アップグレート」のところはクリックしないように。

ubuntuを12.04にアップグレードしてしまうと、CAE Linuxのツール(Salomeとか)が

動かなくなってしまうので、アップグレードは行わずに、

アップデートのみを行うこと。

2013年度前期†

- 月曜14:30からパソコンゼミ

- 木曜13:00から英語ゼミ

ゼミ課題木橋(6/24まで)†

- 応急橋やオンサイト木橋の片持ちモデルを今までの課題みたいに解く

- 収束のグラフや、誤差のグラフを書いてみる

ゼミ課題(6/17まで)†

- salomeで先週の課題と同じ形のモデルを作ってメッシュを切る

- それをccxのinpファイルにして計算する。

- 先週みたいにグラフを書く

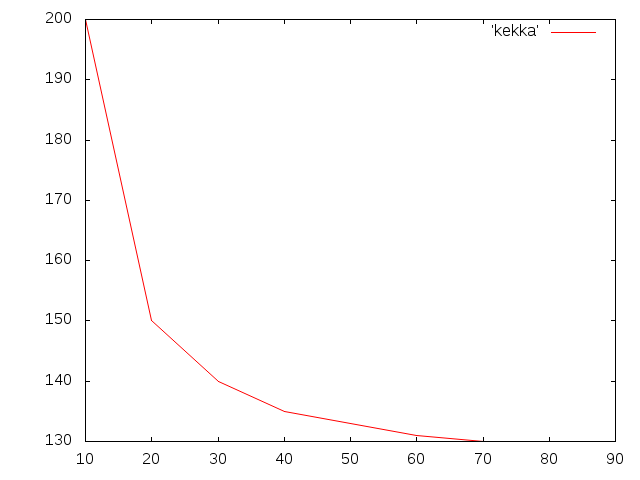

ゼミ課題(6/10まで)†

- 片持ち梁の計算やり直し

- 理論値はティモシェンコ梁のたわみも計算する

- 梁断面は縦長、正方形、横長の3種

- 要素分割は\( nx=2\sim 10, ny=10\sim 40, nz=10\sim 500 \)

- nzまたはnyと変位などのグラフをgnuplotで描いてみる

- strサーバーのgotouhanにgftpでアクセスし、適当な(名前を推測できる)サブディレクトリを作成し、グラフをアップロードして各自の卒論日誌に貼り付ける

- 軸の説明は図に入れなくていいので、ウィキ上で補足する

画像貼り付けの練習

ゼミ課題(6/3まで)†

- &link(ccxkataz.f90,http://www.str.ce.akita-u.ac.jp/~gotou/programoj/ccx/ccxkataz.f90)を使って、(1要素の大きさが1mmより小さくなるならf9.3のところを変える、あと荷重のところをフォーマットをしてするか、inpファイルの荷重の数字の桁を少なくする)

想像できる大きさ・材料の片持ち梁モデルを作成し、ccx_2.3で解いてみる。

- x方向、y方向、z方向の要素分割を変えていき、手計算\( \frac{P\ell^{3}}{3EI} \)との誤差を比較

- 材料は、自分で固さを想像できるものがいいが、例えば木材とかでも等方性材料とみなして、ヤング率だけを与え(スギなら7GPaぐらいとか)、ポアソン比はひとまず0.3としてよい。

ゼミ課題(5/20まで)†

&link(ここのFortran入門,http://www.str.ce.akita-u.ac.jp/~gotou/zyouhou/g77.html)の課題2まで。

ゼミ課題(4/15まで)†

4/15以降の課題†

ブラインドタッチの練習†

- abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

- ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

- aBcDeFgHiJkLmNoPqRsTuVwXyZ

- AbCdEfGhIjKlMnOpQrStUvWxYz

- 3.1415926535(5回)

- 1.7320508075(5回)

- 以上を3分以内を目標に。

ABCDEFGなど左手で文字を打つときは右手の小指で

SHFTキーを押さえ、

HIJKLMNなど右手で文字を打つときは左手の小指で

SHFTキーを押さえる。

基本的に片手でSHFTと文字キーの二つを押さえるという

ことのないように。Enterキーは(手首を回転させて)右手の小指で。

指が届く限りは腕の部分は机にくっつけた状態で指関節の曲げ伸ばしと手首の回転のみの

自由度を使う。手首や腕を持ち上げないようにする。

2012年度後期†

「電力土木」研究室紹介:M2が主体になって、毎日1行はなにか書いていくこと。†

オープンキャンパス(7/28土)†

2012年度†

夏休みの課題†

- 井比:salome上でモデル化できるダイヤカットについて、工藤さんの修論にならって、

圧縮、引張を載荷した場合のばね定数を計算する

- 三宅:まず、直方体片持ち梁をsalomeでモデル化して、CalculiXで解ける(手計算と比較)ことを確認してから、合板応急橋をsalomeでモデル化し、CalculiXで解く

- 金澤:オンサイト木橋をccxonsaito.f90で鋼板のGを変えながらCalculiXで解く。salome+CalculiXで鋼板と木材のくっついた2材料の直方体モデルをモデル化してみる。

- パソコンゼミ月曜14:30-16:00

- 英語FEMゼミ木曜13:00-14:30

「電力土木」研究室紹介†

英語ゼミ†

パソコンゼミ†

卒論テーマ†

- 合板と角材の応急橋(実験とFEM解析)

- オンサイト木橋(過去の実験データの処理とFEM解析)

- 折り紙構造(ダイヤカット半円筒とか)をSalome各種のメッシュで解いて比較

- 船川港の資料のスキャンとデータベース化?

6/25まで†

- 適当なグラフを描いて\( \LaTex \)に取り込む

- 例えば、fortranで\( \frac{x^{2}}{\sin(x)} \)とかのx,yデータを出力

- (

implicit real*8(a-h,o-z)

x=0.

do i=1,100

x=real(i)/10.

print*, x,x**2/sin(x)

end do

end

6/21まで†

5/28まで†

&link(ここのg77入門,http://www.str.ce.akita-u.ac.jp/~gotou/zyouhou/g77.html)の課題3までをviでプログラムを作成し、コンパイルして実行できることを確認する。

5/21まで†

&link(ここのviの使い方,http://www.str.ce.akita-u.ac.jp/~gotou/linux/vine.html#vi)が一通りできるようになった上で、

&link(ここのg77入門,http://www.str.ce.akita-u.ac.jp/~gotou/zyouhou/g77.html)の課題2までをviでプログラムを作成し、コンパイルして実行できることを確認する。

- (

みなさんの環境でのgfortranのコンパイルと実行は、

$vi hoge.f90 これでプログラムhoge.f90を自由形式で作成

$gfortran -o hoge hoge.f90 でコンパイル

lsで確認すると、緑色表示でhoge*という実行ファイルができている。

$./hoge で実行

- )

5/14†

能代で実験

4/23以降の課題†

4/23まで†

2011年度†

オープンキャンパス†

15個の振り子†

最短52.4cmから最長120.0cmまでを以下のように配分(すると1分で元に戻るはず)

- (

1 cos(ωt)= -0.244964 L= 120

2 cos(ωt)= -0.244859 L= 111.666335

3 cos(ωt)= -0.244754 L= 104.171583

4 cos(ωt)= -0.244649 L= 97.40681

5 cos(ωt)= -0.244544 L= 91.280206

6 cos(ωt)= -0.24444 L= 85.713953

7 cos(ωt)= -0.244335 L= 80.641744

8 cos(ωt)= -0.24423 L= 76.006796

9 cos(ωt)= -0.244125 L= 71.760255

10 cos(ωt)= -0.24402 L= 67.859907

11 cos(ωt)= -0.243915 L= 64.269118

12 cos(ωt)= -0.24381 L= 60.955975

13 cos(ωt)= -0.243705 L= 57.892576

14 cos(ωt)= -0.2436 L= 55.054436

15 cos(ωt)= -0.243496 L= 52.42

- )

ハイブリッド木橋†

アーチ†

体重計単純梁†

夏休みの課題†

- 大田:鋼板(まずは孔なし)の単純梁(等分布荷重)をシェル要素で解いて、

梁理論(構造力学の公式)と3桁合うか。これができたら、三角孔空きモデルを解いてみる。

- 須藤:入力波応答の例題はもうひと押し。蛇腹折り支承のプログラムを柴田さんからもらって、モード解析してみる。

- 小松:分類方法、撮影方法の検討。やったことをまとめる。まずは試験的に撮影した写真を使ってウェブアルバムに整理する練習をやってみる。資料群からネタが見えてくれば、それについての展望。

- 渡邉:木高研で製作した試験体に対する曲げ試験によるG測定のシミュレーションをCalculiXでやる。

- 滝田:上の試験体を105*105*150ぐらいに切り出したモデルに対して、せん断波を入力して、応答を見れるかどうか。

作業記録など†

英語ゼミ†

研究プロポーザル†

4/18にやってほしいこと†

2010年度†

6/10までの宿題†

&link(この辺,http://www.str.ce.akita-u.ac.jp/~gotou/linux/vine.html#eepic)の要領で、収束状況の表をgnuplotでグラフにして、xfigに取り込んで、矢印や説明をかきこみ、

それを前回のTeXファイルに挿入して、図中の説明文などをTeX形式になおして、

位置などを微調整する。

6/3までの宿題†

&link(web2e.tex,http://www.str.ce.akita-u.ac.jp/~gotou/tebiki/texhtml.html#sono2)辺りを参考にして、今wikiにのせてる表をTeXで書いて、ちょっとした考察を加えて、

レポートにまとめてみる。

5/27までの宿題†

&link(ccxkataz.f,http://www.str.ce.akita-u.ac.jp/~gotou/programoj/ccx/ccxkataz.f)

の載荷条件を、自由端の4すみがp, 2要素がくっついている節点(4すみ以外の4辺)を2p,

4要素がくっついている節点(四辺以外の内部)を4pと載荷できるように修正して、再度、計算。変位はdatファイルから読み取る。

余裕のある人は、固定端の中立軸水平線をy,z固定、左右の対称線をx,z固定、それ以外はzのみ固定に修正してみる(半解析の例だが、&link(ccxkata.f,http://www.str.ce.akita-u.ac.jp/~gotou/programoj/ccx/ccxkata.f)の境界条件が参考になる。

5/20までの宿題†

&link(ccxkataz.f,http://www.str.ce.akita-u.ac.jp/~gotou/programoj/ccx/ccxkataz.f)を使って、片持ち梁の曲げの問題を作成し、x,y,z方向の要素分割を変えていって、

\( v=\frac{P\ell^{3}}{3EI} \)で求まるたわみとの相対誤差を考察。

みんなで同じものを解いてもおもしろくないので、材料定数や大きさなどは、各自で

自由に設定。但し、1m*1mの断面の鋼材とか、非現実的なのは避ける。

参考資料として、CalculiXメモ

ほんとは、グラフに描くのが望ましいけど、

&link(この表,http://www.str.ce.akita-u.ac.jp/kako/j2005/sindou/ccx.html#i5)

を参考に相対誤差の表を書いてみてもいいかも。

5/13までの宿題†

&link(ここ,http://www.str.ce.akita-u.ac.jp/ccx/)や

&link(この辺,http://www.str.ce.akita-u.ac.jp/cgi-bin/ccx/wiki.cgi?RecentChanges)

(アクセス制限あり)のマニュアルを参考にしながら、

4/23までの宿題†

&link(ここのviの使い方,http://www.str.ce.akita-u.ac.jp/~gotou/linux/vine.html#vi)が一通りできるようになった上で、

&link(ここのg77入門,http://www.str.ce.akita-u.ac.jp/~gotou/zyouhou/g77.html)の課題2までをviでプログラムを作成し、コンパイルして実行できることを確認する。

- (

みなさんの環境でのg77のコンパイルと実行は、

$vi hoge.f これでプログラムhoge.fを作成

自由形式で作成した場合は、

$g77f -o hoge hoge.f でコンパイル

lsで確認すると、緑色表示でhoge*という実行ファイルができている。

$./hoge で実行

- )

4/15までの宿題†

TeX関係†

TeXのよく使うコマンドは、Anthyに辞書登録してあるので、

&link(ここ,http://www.str.ce.akita-u.ac.jp/~gotou/linux/private_words_default)

にあるように、「bc」で\begin{center}とか、「えc」で\end{center}とか出せます。

2009年度†

ゼミ出欠†

| 日時 | 柴田 | 田口 | 畑中 | 門間 |

| 4月22日 | | | | |

| 5月13日 | | | | |

| 5月20日 | | 欠 | | |

| 5月27日 | | | | |

| 6月3日 | | | | |

| 6月10日 | | | | |

| 6月17日 | | | | |

| 6月24日 | | | | |

| 7月1日 | | | | |

| 7月8日 | | | | |

| 7月15日 | | | | |

| 7月22日 | | | | |

| 7月29日 | | | | |

夏休みの宿題†

4人共通(役割分担がはっきりするまでは)†

- ケント紙の引張試験を行ないヤング率と等方弾性とみなしたポアソン比を測定してみる。

- ゲージの接着は木工ボンドがいいかとか、厚さの測定は重ねて計るかとかの問題

- 昨年度の創造工房のようなダイヤカット円筒と折り畳み円筒の圧縮・引張試験をやってみる。接着面は斜めにして。

- 実験のケント紙の折り畳み円筒の諸元をCalculiXに入れて数値解析してみる。

- 新しいタイプの屋根つき橋を想定して、ダイヤカットの三角プレートに周期的に窓を空けた構造のCalculiX用データをプログラムまたはBlender(objを取り込んで)で作ってみて、それの曲げ解析をやってみる。

る。

分担の可能性としては†

- ダイヤカット実験、折り畳み円筒実験、その他の折り紙構造実験

- ダイヤカット実験、折り畳み円筒実験、屋根つき橋モデリング

柴田さん†

- 去年の卒論・修論と同じ要領で折り畳み円筒の水平バネ成分の計算。

5/19までの宿題†

5/19までの宿題†

5/27までの宿題†

上記の課題3ができた人は、以下のプログラムを作る。

- 2変数x,yを宣言

- x,yに適当な数字を入力する

- xとyを入れ換える(x=3,y=2)

- 以上をx,y以外には変数を使わずに行う。

お知らせ†

月曜10:30から大学院生向けに構造力学特論の授業をc317でやってます。

内容は、3次元のひずみテンソルや応力テンソルのから出発して、

梁の微分方程式\( -EI\frac{d^{4}v}{dz^{4}}+q(z)=0 \)を導くまでの導出に重点を置きます。

強制はしませんが、できるだけ参加すると、

(構造力学関係の話が通じやすくなって)いいかなと思います。

次回5/12(水)までの宿題†

- 5/12に簡単な実技試験を行う。

- viで日本語の編集を行う場合は、日本語がいっぱいあれば、日本語コード(EUC)の

自動判別にほぼ成功するが、日本語が少ないものを編集する場合は、

行頭に「これは日本語」などの明らかな日本語を書いておくとよい。

外国語文献†

ダイヤカットの和訳を&link(ここ,http://k2.ce.akita-u.ac.jp/cgi-bin/g2wiki/wiki.cgi?%a5%c0%a5%a4%a5%e4%a5%ab%a5%c3%a5%c8%cf%c2%cc%f5)(学内のみアクセス可)に書いていく。

ゼミについて†

- ゼミは水曜13:00から

- 夏休み中はゼミは休み。その代わり宿題を出す。

卒論日誌について†

- ゼミへの参加を卒論日誌に書いてはだめ

- 外国語文献購読とか卒論プロポーザルの授業時間として数えられているものを重複してはダメという意味

- 卒論に関係したゼミの課題などを行った作業時間を書くのはいいが

ブラインドタッチの練習†

- abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

- ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

- aBcDeFgHiJkLmNoPqRsTuVwXyZ

- AbCdEfGhIjKlMnOpQrStUvWxYz

- 3.1415926535(5回)

- 1.7320508075(5回)

ABCDEFGなど左手で文字を打つときは右手の小指で

SHFTキーを押さえ、

HIJKLMNなど右手で文字を打つときは左手の小指で

SHFTキーを押さえる。

基本的に片手でSHFTと文字キーの二つを押さえるという

ことのないように。Enterキーは(手首を回転させて)右手の小指で。

指が届く限りは腕の部分は机にくっつけた状態で指関節の曲げ伸ばしと手首の回転のみの

自由度を使う。手首や腕を持ち上げないようにする。

テーマ関係メモ†

機能分離型支承†

2008年度†

お知らせ08/10/17†

簡単な式なら、

&link(ASCIIMathML,http://www.str.ce.akita-u.ac.jp/~gotou/asciimath/asciimath.html)を

使って、TeX形式で書けるようにしてみました。

しばらく試験運用します。

$\epsilon_{zz}(x,y,z)=\lim_{dz \to 0}\frac{u_{z}(z+dz)-u_{z}(z)}{dz}

=\frac{\partial u_{z}}{\partial z}$

構造力学特論†

大学院の授業を木曜の14:30-16:00にやる予定です。

内容は、

&link(構造力学IIの当初の基本方針,http://www.str.ce.akita-u.ac.jp/~gotou/kouzou/#tekihon)にのっとって、

「連続体の力学」にどのような近似を行って、

どのような数学的な導出を行うと

構造力学の梁モデルや梁の微分方程式が

導かれるかということをちゃんとやりたいと

思います。

都合の許す人は、できるだけ参加してください。

文献など†

夏休みの宿題†

提出期限†

後期のゼミを水曜か木曜の午後1時からにしたいと思いますが、4人の都合に応じて決めてください

(火曜や金曜も不可能ではないです)。

で、10月の最初のゼミの日に夏休みの宿題の成果物1部を紙に印刷して後藤に提出した上で、

内容(何をやろうとしていて、何をやったら、どうなったか。うまくいっていないことも含めて、

今、どういう状況なのか)をホワイトボードを使って簡単に発表してください。

共通事項†

- あ、あと片持ち梁の8節点シェル要素の解析で、桁高方向を要素分割したら、

ティモシェンコ梁のたわみに近付くかどうかの宿題もあった。

- ダイヤカット缶(材料はさしあたり鋼材でもアルミでも)の解析をする。

- PCCPシェルのとこにあるdaiya.fとble6ccx.fを使う方法を工藤さんから教わるなどしてほしい。

- daiya.fの要素分割は少ないので、これの要素分割を増やす方法を(稲荷さんや工藤さんと一緒に?)考えてほしい。

- daiya.fを書き換えて要素分割を増やせることが望ましいが、現行のdaiya.fの出力(daiya.obf)を

blender2.40に読み込んで要素分割を細かくしたobjファイルを吐き出すというやり方でもよい。

- 適当な円筒(まずは酎ハイ缶ぐらいの大きさのものを対象としてもよい)に対して、一端固定で、自由端側から圧縮を加える。

- 破壊モードがどうなるかはわからないが、座屈解析も行ってみて、もし座屈したら座屈荷重と座屈モードを調べる。

- 座屈モードをcgxで描かせる方法は、&link(tasu.f,http://www.str.ce.akita-u.ac.jp/~gotou/programoj/ccx/tasu.f)参照。もしかして今のcgxだと、"add displacements"みたいに"add mode"もできたり

するだろうか。

- 変化させるパラメータとしては、高さ方向のダイヤ個数、周方向のダイヤ個数を変えながら、座屈荷重がどう変わるかを調べる

(比較対象は、折り目のない状態の円筒)。

x軸が周方向のダイヤ数、y軸が高さ方向のダイヤ数、z軸が座屈荷重みたいな3次元プロットもいいかも知れない。

- 弾性域で座屈を起こしそうにない場合は、どの部分の応力(ミーゼス応力)が降伏応力に達するかを調べる。

- 折り畳み円筒(材料はさしあたり鋼材でもアルミでも)の解析をする。

- PCCPシェルのとこにあるtubure.fとble6ccx.fを使う方法を工藤さんから教わるなどしてほしい。

- tubure.fの要素分割は少ないし、折り畳みの帯が2段ぶんしかないので、これの要素分割と折り畳み段数を増やす方法を(刈屋さんや工藤さんと一緒に?)考えてほしい。

- 以下に述べるように1つの折り目頂点部付近の局部座屈を調べることが1つの関心事なので、折り畳み段数は2段でもいいだが、2段だと荷重載荷節点側に応力集中とかの影響が出そうなので、せめて4段(固定端/\/\→)ぐらいはあった方がいいのではないかと思う。

- tubure.fを書き換えて要素分割(は2倍ぐらいの細かさで固定でもいいけど)や任意の段数を自動で設定できることが望ましいが、現行のtubure.fの出力(daiya.obf)をblender2.40に読み込むなどして手動で要素分割を細かくしたり段数を増やしたobjファイルを吐き出すというやり方でもよい(この辺のノウハウは工藤さんが知ってる)。

- 折り畳まれた台形の平面部が伸びたり縮んだり曲がったりせずに剛体であれば、折り畳み円筒は高さ0のぴっちゃんこの状態になる。この状態を初期状態として、円筒の一端を固定し、他端を引っ張っていって、折り目がつぶれたりの局部座屈のような現象を観察するために座屈解析する。もしかして高さ0からの解析がうまくいかない場合は、初期不整としてある程度の高さを与えてもよい

(この場合、圧縮してもきれいに折り畳めなくなるのかな。折り紙の模型で折り目の角度が悪いとちゃんとぴっちゃんこにならないよね)。

つまり、ぴっちゃんこの完全形の場合は、どこまで引っ張っても大丈夫か(局部座屈が起きないか)、

最初から高さのある不完全形の場合は、それに加えてどこまで押し畳んでも大丈夫か(局部座屈を起こさないか)ということも

関心事に加わるかも。

- 適当な円筒(まずは酎ハイ缶ぐらいの大きさのものを対象としてもよい)に対して、一端固定で、自由端側から引張を加える。

- 破壊モードがどうなるかはわからないが、座屈解析も行ってみて、もし局部座屈したら座屈荷重と座屈モードを調べる。

特定の人工衛星の特定の特性(振動特性とか)を調べてみましたというだけでは論文にならないので、

より一般的に柔軟宇宙構造(外力レベルが小さく非常に薄い部材からなるシェル構造とか)に特有の問題事項

(温度差による振動や座屈とか)に関するテーマを文献検索などで見付けてくる必要があると思います。

で、仮に、宇宙構造のあるパラメータ(薄さとか、梁構造でいう細長比パラメータみたいなものとか、幅厚比とか、

すべての板部材の面積と平均厚さと体積の比率とか、単位時間当たりの温度差とか)に

対する振動特性(固有振動数)とかを調べることが一つのテーマになり得るとして、

簡単な人工衛星(または宇宙構造)モデル(単なる箱とか板とかの単純なモデル)に対して、

そのパラメータがある値に近付くと固有振動数が小さくなるとか、そういう

(実用的かも知れない)知見を見出せたとして、その知見の活用例の

デモンストレーションとして、人工衛星構造の実例に対してそのパラメータを調節することで

具体的な宇宙構造の設計の際に固有振動特性を調性するのに今回の発見

(あるパラメータがある値に近付くと振動特性がどうなる)が利用できるといった

実践的な考察をするといった感じでしょうか。

- pccpシェルのとこにあるble6ccx.fをblender2.46のobjファイルを読み込むように改造するのは、

そう難しくないような。

- あるいは、blender2.46のobjファイルをviで開いて手動で、blender2.40のobjファイル形式に書き換える

こともできなくはないと思う。節点番号が0番からではなく1番から始まるとかそういうのは、ble6ccx.fの方で対応した方が

いいだろうけど。

- 大田高福実験メモ

- 去年の高福さんと太田さんの論文を読んで、高福さんと太田さんがスギ材に対して行った一連の解析を、

先日のマツ材に対しても行って下さい。

大黒屋さんが論文を書くので(たぶん)、それを手伝いながら、やり方を学んでください。

得られた材料定数にもとづいて、ccxでのシミュレーションもやってほしいんだけど、この辺は大黒屋さんと相談。

ゼミについて†

- ゼミは水曜13:00から

- 夏休み中はゼミは休み。その代わり宿題を出す。

卒論日誌について†

- ゼミへの参加を卒論日誌に書いてはだめ

- 外国語文献購読とか卒論プロポーザルの授業時間として数えられているものを重複してはダメという意味

- 卒論に関係したゼミの課題などを行った作業時間を書くのはいいが

ブラインドタッチの練習†

- abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

- ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

- aBcDeFgHiJkLmNoPqRsTuVwXyZ

- AbCdEfGhIjKlMnOpQrStUvWxYz

- 3.1415926535(5回)

- 1.7320508075(5回)

ABCDEFGなど左手で文字を打つときは右手の小指で

SHFTキーを押さえ、

HIJKLMNなど右手で文字を打つときは左手の小指で

SHFTキーを押さえる。

基本的に片手でSHFTと文字キーの二つを押さえるという

ことのないように。

2007年度†

文献検索†

オープンキャンパス†

前日までの仕事†

- 対戦者順を決め、摸造紙に対戦表をマジックで書いて壁に貼るんだけど、

マジックが壁に写ると困るので摸造紙の裏に新聞紙かなんかを貼る。

- おもりにひもを付ける

- ポスターを貼る(実験室のドア2箇所には「2階です」を貼る)

- 試験体10橋を並べる場所を用意する(誰の橋か分かるようにする)

- 去年のポスターを貼る(一部省略可)

- ドア側にテーブルを2つならべ、桁橋、疑似アーチ、アーチ橋、つり橋等を展示)

- 共用Linuxパソコンをどっかに置いてデスクトップのspaアイコンをクリックしてtotem-xineで去年の

創造工房の動画をリピート再生しておく

当日の係†

- 写真係(試験前の状態、載荷中、破壊直後の状態を撮影)

- ビデオ係(試験最中の様子を撮影)

- 記録係(自重、崩壊荷重、崩壊荷重/自重などの結果を摸造紙とWikiに記録)

- 仕切り役(ええ、ではこれから破壊実験を始めますので、、、)

後期のゼミの曜日調整†

- 水曜13:00

- 後藤の駄目な日

- 月曜?基礎物理実験って何時から?

- 火曜10:00-12:00高専応用物理

- 水曜8:50-10:20創造工房実習(あるいは、わざとゼミとかぶせてもいいかも。載荷試験のときとか)

- 水曜14:30-16:00情報処理の技法

夏休みの宿題†

Calculix†

- 太田:実験と同じ断面をPLASTICを入れて解いてみる

- 高福:大黒屋さんの手伝い

- 本田:円管の表面に沿って8節点シェル要素かなんかでモデル化できるか

- 山崎:座屈後の変位量を初期座標に足して、変形図をcgxで描けるか

Xfig+LaTeX†

- 後藤の手描きの画像(例えば元ファイル名:hoge.png)を、Xfigで描き直し、

作成者の名前に応じて(太田:oo, 高福:ta, 本田:ho, 山崎:ya)hoge07oo.figみたいに

名前を付けて保存。

- LaTeX eepicにExportして、hoge07oo.texとして保存。

- 適当なtexファイルに読み込んで、文字列を修正。

- &link(構造力学テキストのページ,http://www.str.ce.akita-u.ac.jp/~gotou/kouzou/)

に謝辞として画像作者のみなさんの名前を載せるが、

figファイルやtexファイルは公開し、誰でも自由に使っていいことにしたい

(ので、この条件にどうしても従いたくない場合は、この宿題はしなくてもいい)。

スパゲッティーの橋†

- 1人1橋(10/20のオープンキャンパスで墓石県する)

- 完成品の自重:200g以下

- スパン:60cm以上

- 崩壊荷重/自重で競う

- スパゲッティー:やまやで売ってるVALLE DEL SOLE(4kgで400円ぐらいの)

- 瞬間接着剤:100円ショップのツリロン プロ仕様3g

- 梁中央部に載荷用の荷作りひも(幅47mm)を通せる隙間を設ける

自宅やアパートで橋を作る人は、じゅうぶんに換気しながら作業して下さい。 アロンアルファなら毒性は低そうですが、ツリロンはシアノアクリレート以外の成分がどの程度含まれているかなど不明なので。

宿題6/4まで†

&link(ccxkataz.f,http://www.str.ce.akita-u.ac.jp/~gotou/programoj/#ccx)で

解いた片持ち梁のたわみとPL^{3}/(3EI)を比較する。

宿題5/28まで†

当面の課題†

- 後藤班代表

- パソコンゼミの曜日

- 月曜10:30

| | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 |

| 午前 | × | × | × | | |

| 午後 | 第1候補 | × | × | 14:20前まで | × |

卒論テーマ†

CalculiXゼミ(英語ゼミ)†

数値解析ゼミの日程確認(高橋班と調整)と役割分担†

日程(予定)†

- 金曜日1コマ(8:50~10:20)

| 5/25 | unixコマンド、vi(後藤班) |

| 6/1 | vi(後藤班) |

| 6/8 | Fortran(後藤班) |

| 6/15 | 〃 |

| 6/22 | 〃 |

| 6/29 | c言語(水研) |

| 7/6 | 〃 |

| 7/13 | 〃 |

| 7/20 | 〃 |

| 7/27 | LaTeX(後藤班) |

| 8/3 | 〃 |

後藤班担当†

| 担当者 |

| vi | |

| unix | |

| Fortran | |

| LaTeX | |

以下は2006年度の内容†

オープンキャンパス†

- 桁橋:細谷

- トラス:工藤

- つり橋:大黒

- やまやジュース

- ウェットティッシュ

- 粘土

- ペーパークラフト

- ブリコンmpg

お知らせ†

06/6/9(後藤)†

viがまだ使えてない人もいるようなので、

&link(viの使い方,http://www.str.ce.akita-u.ac.jp/~gotou/linux/vine.html#vi)

を追加しておきました。

2006年度の予定†

連絡事項(後藤)†

- 卒論日誌に「ゼミ」とか「英語文献」と書いてはダメ(これらは卒論の作業時間には入らない)。

- 5/2のゼミは休み。休み中に少しでもCalculiXの和訳を進めておくこと。

- 次回は5/8(月)14:00から。

数値解析ゼミ†

| 5/24 | Unix; vi(後藤班) |

| 5/31 | vi(後藤班) |

| 6/7 | C |

| 6/14 | C |

| 6/21 | C |

| 6/28 | C |

| 7/5 | C |

| 7/12 | C |

| 7/19 | Fortran(後藤班) |

| 7/26 | Fortran(後藤班) |

| 8/2 | Fortran(後藤班) |

卒論テーマ希望(まだ未定だけど、早く強く主張した人が優先?)†

- 上田:実験

- 橘:錆

- 細谷:景観

- 工藤:

- CalculiXの立体要素で梁の横ねじれ座屈を解いてみる

- それができるなら、ねじり剛性が小さい時にVlasovやティモシェンコの解析解と梁要素の数値解がずれてくる問題

- 木材の横ねじれ座屈の実験値と細長比との関係が解析値と逆になる問題

- 大黒屋

- tyokum<mage.dを5点載荷試験でやってみる。

4/25の連絡事項†

- CalculiXマニュアルの自分の担当箇所を、和訳作業Wikiに貼りつけておく。

4/18の宿題(をちょっと修正)†

毎日、abcdefghijklmnopqrstrvwxyzABCDEFGHIJKLMNOPQRSTRVWXYZ0123456789

を10回打ち込む。大文字を打つ時は、ABCDEFGのように左手で文字キーを打つ場合は右手の小指で

シフトキーを押さえ、HIJKLMNOPのように右手で文字キーを打つ場合は左手の小指でシフトキーを押さえる。

英語ゼミ†

今年は、一人20ページ程度が目安みたいなんで、

CalculiXのマニュアルをコピーして20ページずつ分担しますか。

CalculiXのマニュアル和訳作業専用のWikiページをパスワード制限つきで、

&link(ここ,http://www.str.ce.akita-u.ac.jp/cgi-bin/ccx/wiki.cgi)に用意しました。

パスワードはメールでお知らせします。

数値解析ゼミ†

水研と合同の数値解析ゼミは、5/24から毎週水曜日の12:50-14:20になる予定です。

後藤班の担当は、最初の2回ぐらいで、UNIXコマンド、viの使い方、

高橋班のC他のあとに、フォートラン3回ぐらい、TeX4回ぐらい

以下は2005年度の内容†

夏休みの宿題の提出†

- DVDに全員分のを入れて、ポストに入れておきました。

お知らせ†

- 9/21(水)キャンパスクリーンデー

- いないと思うけど、グランマートに駐車して大学に来ないように

- 9/12の週に錆調査に行けないかな

- 9/20からの連休は後藤は盆休み

オープンキャンパス準備†

夏休みの宿題†

卒論テーマ†

- 荒木、進藤、三浦が解析系

- 三浦は実験系

- 荒木はフォートラン

- 進藤はCalculiX

- 藤原が錆

- 小林が景観

参考資料†

課題6/21†

もし座席に余裕があれば、13:30からC319で(椅子持参で)宮本先生の特別講義。

課題6/15†

課題6/8†

課題6/1†

課題5/25†

課題5/18†

課題5/11†

- g77で好きな関数y=f(x)を計算するプログラムを作成し、実行。

課題4/27†

課題4/20†

課題4/13†

- コマンドラインでディレクトリーの下の階層や上の階層に移動できる

- ディレクトリーの作成と削除ができる

- ファイルのコピー、移動、削除ができる

- viを起動してテキストファイルの中身を見て終了できる

- (追加)下記の方法でテキストファイルをEUCコードで保存し直し、moreで中身を見れることを確認

補足4/13†

テキストエディター(gedit)で「保存」を選ぶと、保存ディレクトリとファイル名を決める

画面が出てきますが、そこに「文字コード」を選択するところがあると思います。

デフォールト(何もしない状態)では、そこがUnicode(UTF-8)になっていると思いますが、

このまま保存すると、コマンドラインでmoreで見ようしても文字化けして見れません。

EUC-jpを選択して保存して下さい。そうすれば、コマンドラインでmore ファイル名で

中身が見れると思います。

参考4/13†

今後の予定など†

- TeXで簡単な文章を書いてみる。web1e.tex-web4e.tex

- y=f(x)のx,yデータをgnuplotで描画し、それをxfigに取り込んで説明を書き加えた後、

eepic出力し、TeXに取り込む。で、微調整。

![[PukiWiki] [PukiWiki]](image/pukiwiki.png)

![[PukiWiki] [PukiWiki]](image/pukiwiki.png)