![[PukiWiki] [PukiWiki]](image/pukiwiki.png)

![[PukiWiki] [PukiWiki]](image/pukiwiki.png)

コンパウンドメッシュ終わり

コンパウンドメッシュをやる アーチごと 桁ごと ケーブルごと 又ごと

前回のゼミからあまり進んでない(geometry→メッシュを切ったところまで)

asterstudyの設定を始めていくところから

コンパウンドメッシュもあっているか確認したい

来週には解析を解析を回せたらいいなと思う

ビーム要素で座屈ができるのか、やった人がいるのか確認する

君島さんの鉛直変位はmarcの作ったやつ報告書の中に入っている(アーチだけとか)

今月中まで線形解析を終わらせる!!!!!!!!!〈圧〉

その後、固有値解析とかやる (君島さんのは張力は反映してないかも)

meshの切り方を確認→切ってコンパウンドメッシュする 次asterstudyの設定

ケーブルの断面設定は与えるところがあるため、改めてやる必要はない 直径55mm A=2376

一週間体調不良で研究室来れなかった(現在進行系で悪い)

健全時の時で死荷重と活荷重をかける(static)

桁中央部で鉛直変位が同じになるようにする

固有値解析を行う

死荷重と同じだけになるように密度を計算して入れる

上の2つが合うようにする。

バイリニア、トリリニア問題を解決 (最悪 バイリニアでも、、)

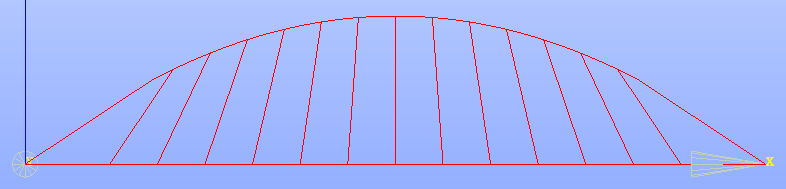

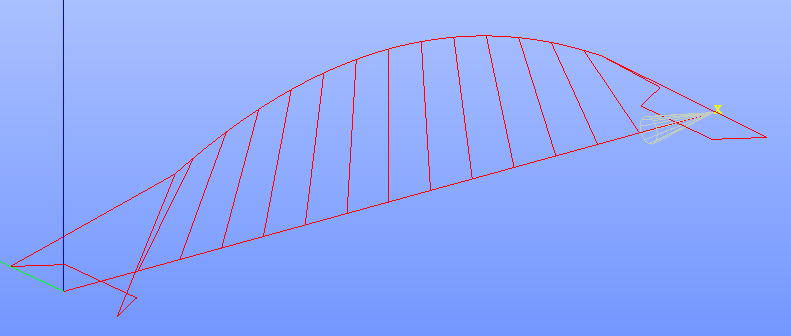

アーチモデル完成(archmodelkansei4.hdf)

断面設定と合わせて大体2週間かかった

・ケーブルの第2降伏点を出せるようにする

・君島さんの修論を引き続き読む+参考文献を探す

・ケーブルに断面設定を与える

アーチ橋作成を進めた

月曜に千代岡くんに教えてもらえばある程度までは完成できそう

ケーブルについてはよく相談する

プレ実験をやっていたので進捗はなし

プレ実験をやった。 自分の曲げ試験のやり方はノートの「曲げ試験TA」に記載

・君島さんの修論を読む

・アーチ橋関連論文を見つけておく

・アーチ橋を来週までには完成させておく

研究目的は、アーチ橋の解析に幾何学的な非線形性を考慮し、より詳細な数値解析を行うことである。

先行研究で、ケーブルを有するアーチ橋において、ケーブル腐食を考慮して連鎖崩壊を行なっていたが、アーチ橋においては、幾何学非線形を無視できない。例えば、アーチリブの座屈などが挙げられる。

本研究では、初期不正を取り入れ、座屈などを考慮した数値解析を行い、これまでの研究との比較や実際の落橋事故との比較をし、本研究での解析手法の妥当性と腐食の影響を定量的に検討するものである。

先週から始めた現段階のアーチ橋の進み具合を示す

参考-君島の修論日誌

進捗状況は微妙、来週には完成させたい(;_;)

初期不正をアーチ橋に入れて連鎖崩壊させる

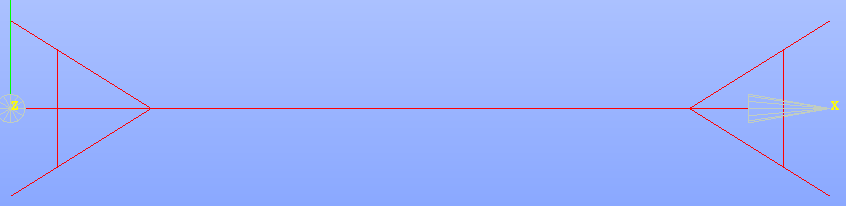

下の画像ではソリッド要素になっているため全部ビームで行う(千代岡くんと確認)

→終わったら死荷重をかけて君島さんとの整合性を確認する

暇すぎて研究室に来た

昨日千代岡くんに教えてもらったやつをちょっとやってみる(計算を含めて)

salomemecaでアーチ橋の作成を始めた

TA初日 -ガイダンス-

田村さんの素晴らしい発表を涙を流しながら聞きたかった

山本・・・大川端橋 〒010-1631 秋田県秋田市新屋元町8−1

アーチ橋モデル作成

今日は主にアーチ橋の座標やら長さやらを整理

参考ページ -Salome-Mecaビーム要素

ケーブルの間

①16000 ②25000 ③34000 ④43000 ⑤52000 ⑥61000 ⑦70000 ⑧79000 ⑨88000 ⑩97000 ⑪106000 ⑫115000 ⑬124000 ⑭140000

x y z

千代岡くんのバネ接合を教えてもらった。

ある程度自分の中で咀嚼した

簡易モデルでのファイル→k2→2023→chiyooka→kanimodel→cable→shoki→kanimodelcable1honshoki.hdf(comm)

こんにちは\^^/

・千代岡くんにバネ接合を教えてもらう

・アーチ橋設計

アーチ橋の座屈解析を行う? 初期不正をアーチ橋に入れて連鎖崩壊させる

参考: 経年による木製アーチ道路橋(かじか橋)の構造性能と健全度調査

[m]単位でモデリングするときは,密度の単位はkg/m3を用いる。