4/20†

アーチ橋作成を進めた

月曜に千代岡くんに教えてもらえばある程度までは完成できそう

ケーブルについてはよく相談する

4/19 †

プレ実験をやっていたので進捗はなし

物理学実験プレ†

プレ実験をやった。

自分の曲げ試験のやり方は「曲げ試験TA」に記載

4/18†

・君島さんの修論を読む

・アーチ橋関連論文を見つけておく

・アーチ橋を来週までには完成させておく

研究指導計画書(目的、概要)†

研究目的は、アーチ橋の解析に幾何学的な非線形性を考慮し、より詳細な数値解析を行うことである。

先行研究で、ケーブルを有するアーチ橋において、ケーブル腐食を考慮して連鎖崩壊を行なっていたが、アーチ橋においては、幾何学非線形を無視できない。例えば、アーチリブの座屈などが挙げられる。

本研究では、初期不正を取り入れ、座屈などを考慮した数値解析を行い、これまでの研究との比較や実際の落橋事故との比較をし、本研究での解析手法の妥当性と腐食の影響を定量的に検討するものである。

4/17 [#rab86e16]†

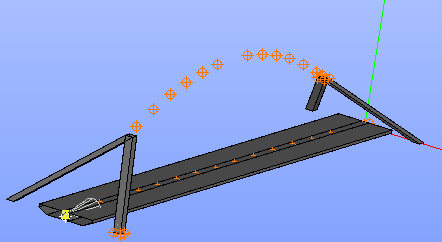

先週から始めた現段階のアーチ橋の進み具合を示す

参考-君島の修論日誌

スパン長140m 高さ28m ケーブル間隔13本

進捗状況は微妙、来週には完成させたい(;_;)

↑ソリッド要素でやってしまった

ゼミ後†

初期不正をアーチ橋に入れて連鎖崩壊させる

下の画像ではソリッド要素になっているため全部ビームで行う(千代岡くんと確認)

→終わったら死荷重をかけて君島さんとの整合性を確認する

4/13†

暇すぎて研究室に来た

昨日千代岡くんに教えてもらったやつをちょっとやってみる(計算を含めて)

4/12†

salomemecaでアーチ橋の作成を始めた

4/11†

TA初日 -ガイダンス-

田村さんの素晴らしい発表を涙を流しながら聞きたかった

材料設計学特論の橋調査†

山本・・・大川端橋 〒010-1631 秋田県秋田市新屋元町8−1

4/10 初ゼミ†

アーチ橋モデル作成

今日は主にアーチ橋の座標やら長さやらを整理

参考ページ -Salome-Mecaビーム要素

ケーブルモデル†

ケーブルの間

①16000 ②25000 ③34000 ④43000 ⑤52000 ⑥61000 ⑦70000 ⑧79000 ⑨88000 ⑩97000 ⑪106000 ⑫115000 ⑬124000 ⑭140000

x

y

z

4/9†

千代岡くんのバネ接合を教えてもらった。

ある程度自分の中で咀嚼した

簡易モデルでのファイル→k2→2023→chiyooka→kanimodel→cable→shoki→kanimodelcable1honshoki.hdf(comm)

4/8†

こんにちは\^^/

やること†

・千代岡くんにバネ接合を教えてもらう

・アーチ橋設計

アーチ橋の座屈解析を行う?

初期不正をアーチ橋に入れて連鎖崩壊させる

山本の卒論†

<メモ> (青野修論日誌から引用) [#f6bc4193]†

参考:

経年による木製アーチ道路橋(かじか橋)の構造性能と健全度調査

UNIXコマンド†

- ここのUNIXコマンドはひと通り使えるようになる。

- コマンド集

- 操作系コマンド

- ジャンルごとに細かいもの

- viにおいて[:w ファイル名]とすると別名保存できる

- 複数行のコメントアウト

1.Ctrl + v。

2.コメントアウト範囲を選択。

3.Shift + i

4.%を入力。

5.Escキーで完了。

- free:メモリの空き容量やメモリの使用量を確認

- top:実行中のプロセスの状態を確認

- swapファイルがあると出てしまったら→la -aで隠しファイルを表示する→〜.swpファイルがあるのでそれを削除 これで問題なくなるはず

gnuplot†

inkscape†

- inkscapeでDesign

- 凡例のみを消してグラフを残したいときは、「ノードツールで選択→画面上のパス→分解」 をやることで消すことができる。(選択したあとctr+shift+Kでショートカットできる)

- 上記の方法だと色もなくなってしまうので色は、「ノードツールで選択→ストロークの塗り」 で色付け作業をする。

- LaTex入門コマンド

- LaTexコマンド一覧(直コマンド)

- 単位の累乗(cm^2,mm^2)をするときは直接cm^2やmm^2で書くのではなく式として認識させるために$で囲う必要がある。

- 図の中に文字の大きさの変え方

- 数式の書き方

- 余白の調整

- 特殊文字

- pngの貼り方 \includegraphics[width=30mm]{.png} (数字は画像の幅の拡大・縮小) [height=30mm] で縦の長さ変更 (.jpgもこのコマンドで貼ることができる)

- pdfの貼り方 \input{.pdf_tex}

- \if0 \fi でコメントアウトしたい行を囲むと複数行のコメントアウトができる。

- 〇〇Gとやると〇〇行に移動してくれる

- /単語で単語検索ができる :noh でハイライト表示を終了

- _を入れたいときは¥_のように入力すると_が入力できる

- :%s/(変更前)/(変更後)/g で全部(変更後)に置き換えることができる

- Ctrl + v で指定した範囲をDeleteで削除できる (shift + vで行選択)

- $:行末へ移動

- ^:行頭へ移動

- 段落を変えたあとに字下げをしたくない場合は\noindentを入れることで字下げがなくなる。

- 字下げを入れたい場合は\indentで字下げをすることができる。

Salome-Meca†

[m]単位でモデリングするときは,密度の単位はkg/m3を用いる。

![[PukiWiki] [PukiWiki]](image/pukiwiki.png)

![[PukiWiki] [PukiWiki]](image/pukiwiki.png)