![[PukiWiki] [PukiWiki]](image/pukiwiki.png)

![[PukiWiki] [PukiWiki]](image/pukiwiki.png)

自分の卒論日誌はこちら

研究タイトル:研究計画書記入後更新

4年次ではSalome-Mecaを用い,簡易モデルで衝撃力の再現が妥当か検討を行なった.ただ,モデルを作成するにあたり,ピン接合の再現や幾何学的非線形絡み(まだ解決してないところもあるが...)の問題があり,それらをできるようにした.

修士では,これまでMarc_Mentatを用いて橋モデルを作成して解析を行なっていたものをSalome-Mecaでもできるようにする.そのためにまずはSalome-Mecaで橋モデルを作成して,解析できるところまで持っていく.(これが第1ステップ!)

そして,ケーブルに腐食を考慮した斜張橋に動的応答解析を行い,衝撃力の大きさを検討していく.(簡単に言うと,昨年,簡易モデルでやったことを橋モデルで行う)

斜張橋モデルに関しては,ケーブルの張り方や本数,橋梁のスパン長や減衰率等を色々変えた上で解析を行う.

→詳細記述

ケーブルを有する橋梁のケーブルが腐食することで橋が落ちてしまう事故が近年各地で起きています.(例えば...台湾の南方澳橋とか.卒業された先輩がその橋を対象とした研究を行なっていました.)

その中で,1本目のケーブルが切れることで,次々とケーブルが切れてやがて落橋に至る連鎖崩壊をターゲットに研究を行なっています.

この現象は橋梁の落橋などを引き起こす重大な事故に繋がるため,そのメカニズムの研究も進められている現状です.

本研究室ではその解析手法の提案が行われてきたが、ケーブルが切れた際の衝撃力の大きさや他のケーブルに掛かる荷重の再分配率が明確ではありません...。

卒論では,簡易モデルと呼ばれる簡単なモデルで衝撃力の検討を行ないました.そこで,修論では斜張橋モデルを使って手法の妥当性を検討する目的で,健全と腐食ケーブルを有する斜張橋に対してケーブルが切れた際の衝撃を衝撃力として数値解析的に与え,その大きさを検討していきます.

モデル自体もケーブルの張り方やスパン長等の性質・値を変化させていくことでどう変わっていくのかも見ていきたいなと考えています.

後は,Salomeのビーム要素絡みの問題も色々解決していきたい。

4月

・部分腐食モデル:分布荷重での解析

→終了後,集中・分布・衝撃荷重の応答値変化をまとめたい。

・ブリッジコンペのモデル作り

解析はSalome(ダメならmidas),モデル作成はfreecadで行う。(作ったモデルはSalome,midasに持っていけるらしい。Salomeは確認済み)

コメント:いよいよ最終学年!早速やることが多いけど...これまでやってきたことを修論で発表できるように頑張ろう!

4/20〜22:工場見学in大阪

5/18~ YEC学会 in東京

9月上旬:土木学会全国大会

解析手法を確立させたら,まずはC1を破断させて,そのときの主桁鉛直変位を見る.

Salome-Mecaで橋モデル(model300)を作成してみる.

以下の写真らはMarcで卒業された先輩が作成した橋モデルである.これを参考にして,まずはモデルの完成を目指す.(Marcではm系でモデルを作成していたため,Salomeも同様に作成する.)

・ひとまず,Salome-Mecaでモデルの作成は終えた.メッシュも切り終えたので,Asterstudyの設定方法を考える.

Salomeでの解析方法

まず,モデルが完成したら,静的解析(ダメそうなら,時刻歴応答解析で)で主桁中央鉛直変位のデータを取ってみてMarcと比較する.(Marcで導出した変位の値は-1.17m)

材料非線形を考慮しているため,AnalysisでSTAT_NON_LINE(動的ならDYNA_NON_LINEかな。)を用いて解析を行う.

また、プレストレスは一旦温度応力で試してみようと考えている.

(後輩にバトンタッチのため、マルチファイバーでモデル作成はやらなくてよいとのこと.)

モデル中央主桁鉛直変位を求める。

2/26

ケーブルのみを材料非線形を考慮し、静的解析を回したところ、結果が得られた。(動的解析だと,step数を細かくする必要があるエラーメッセージが出て、解析が回らない。)

得られた主桁鉛直変位は-25.1263m

以前、トラス要素を用いた場合の主桁鉛直変位は-1.34mとMarcと近い値(-1.17m)が出ていたのだが...。

静的解析だと普段使っている温度によるプレストレスを入れられない説もあったため、動的解析(100sで荷重係数1となるように回したが,60sで解析停止)で解析が回る区間の結果を出力したところ、解析途中(60sのデータ)ですら主桁鉛直変位-15.2196mが得られた.

20sごとに約5mごと鉛直変位が下がっていることを踏まえると、静的解析で得られた結果はSalomeの解析では妥当なものであると言える?(温度も入ってそう.)

...ということは、Marcの梁要素とSalomeのBAREE(トラス要素)は似た性質を持っている可能性がある?

ただ、簡易モデルでも記載したが、ケーブルは曲げ剛性とねじれ剛性を無視するため、それが悪さしている可能性もあり得る.

6/26

前回,主桁が持ち上がった原因として,ケーブルの半径の与え方を間違えていたことだと判明した。(この橋梁モデルはm単位で作成しているのに、ケーブルの半径の値をm換算するのを忘れていた。)

得られた主桁鉛直変位は-1.34mだった.(Marcで導出した変位の値は-1.17m)

現在、与えている境界条件

死荷重:桁:122000N/m,主塔:60000N/m (秋山さんの論文と残されたMarcのデータを参照)

活荷重:主桁中央に1.175×10^6N/m, 桁全体に35250N/m (Marcのデータを参照)

CW: 80000N/m (秋山さんの論文を参照)

ケーブルプレストレス:C1,C26:-150℃ それ以外のケーブル:-100℃ (Marcのデータを参照)

6/19

ケーブルをトラス要素に変えたら解析が回ったが、主桁中央鉛直変位が1.00mという解析結果が得られた。

論文での結果を見てみると、下にたわんでいる結果が得られていたため、荷重が上手く与えられていないのでは?

・死荷重を入れるのを忘れていた...。Marcで作成していたモデルを見ると,重力を(重力荷重?)モデル全体に与えていたようだが...。(密度×体積×重力加速度で導出ってことだと思う。)

ただ、桁にかけている死荷重のデータは概要に書いてあるため、早速修正する。

・バネでのやり方だと中々解析が回らないため、やり方を変えてバネを外してケーブルをトラス要素に変えてみた。

トラス要素:軸力のみが生じ,部材と部材の共有節点をピン接合した要素。

自分の卒論で取り扱った簡易モデルのケーブルをトラスに変えてみたところ、桁の先端変位(2.50mm)とケーブル張力(16N)がバネ使用時と一致し、有限要素解析でケーブルをトラス要素として扱っている例をいくつか見たので、トラス要素を使うこと自体、信頼性はあると思うが、ケーブルを要素分割した際に解析は回るのかな?(トラス要素の定義に従うなら、要素分割したらケーブルとケーブルをピン接合するということになると思うが...)

6/6 問題になっている可能性が高い箇所を見つけた.Analysisの部分で自由度に関する問題がノード199(C21と塔を繋ぐバネ部分)で発生しているらしい。

バネ絡みの設定がおかしいと思うが...。

思いついた解決策として,バネとケーブルの共有節点も離散要素(マトリクスを与える状態、要するにバネ要素と同じ設定)を与えてみるとか?

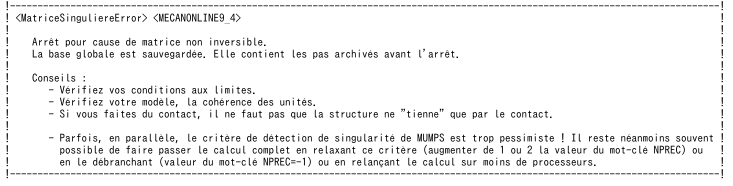

6/4 現時点で出ているエラーメッセージ Analysis,DYNA_NON_LINEでエラーが発生中

(1)

5/25 何とか解析回すステージには立てた.(時刻歴応答は自分,静的解析は山本君にお願いしている。)

ここからエラーメッセージを順番に潰していく.

5/23 試行錯誤しながらプログラムを組んでいる最中。

何とか今週までに解析回せるところまで行きたい。

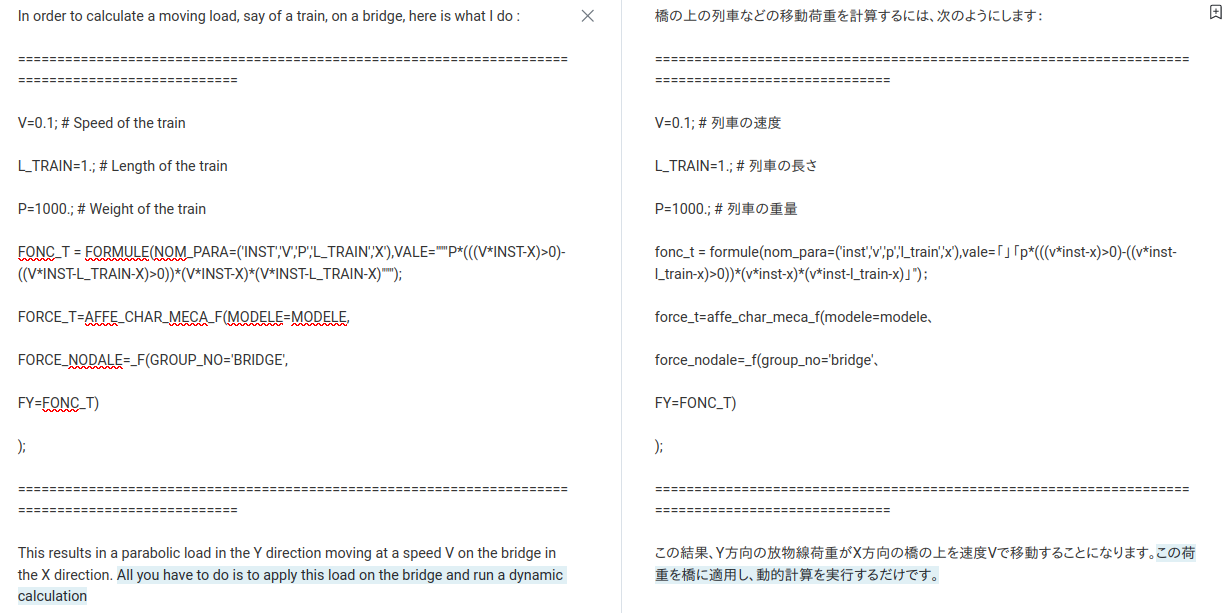

影響線:移動荷重に対してある点に生じる物理量の大きさを移動荷重の位置関数で表したもの

影響線の定義から,まずは移動荷重を求め方が分からないと話にならない?

↓橋の上を走る電車を例に移動荷重を算出する方法を見つけた。荷重条件に式を与える方法を使って,動的解析をする必要があるらしい?

AFFE_CHAR_MECA_F→FORCE_POUTREを使い、DYNA_NON_LINEなどのコマンドを使う動的解析でできそう?

ちなみに...midasだと説明書の10章を見たところ,影響線を導出する手法が記載されていた.

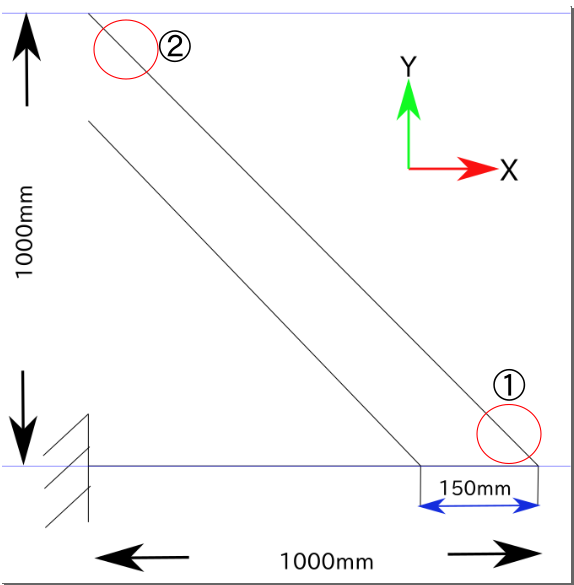

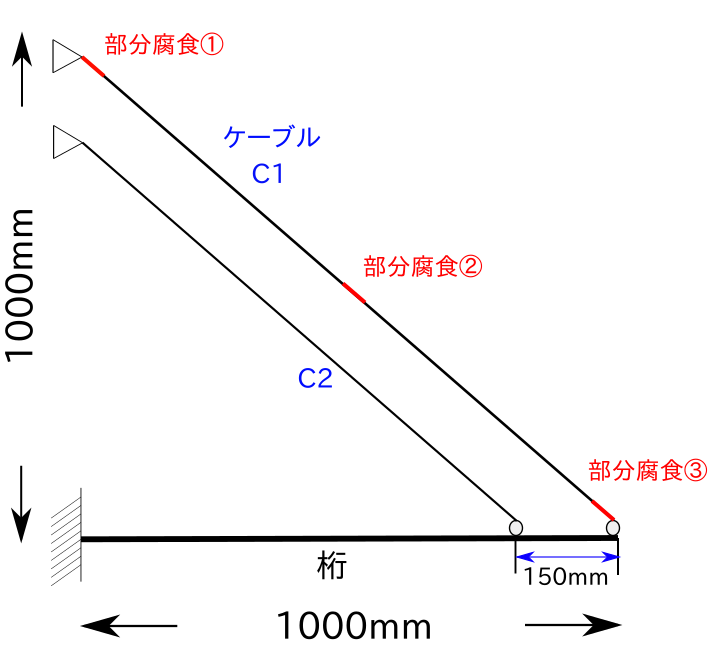

Q:そもそも,簡易モデルって何?

A:簡易モデルとは桁をケーブルで1本(または2本)で吊ったモデルである.

学部生のときにこのモデルを使って,DAFを算出し,衝撃力が出ているかの確認を行なった.

桁は高さ10mm,幅50mm,厚さ2mmの薄肉矩形断面,ケーブルは半径4mmの円形断面である.

Salomeの設定とほとんど近い状態でMarcでも解析してみた.(プレストレスの与え方だけ違う.Marc→温度応力,Salome→ひずみ)

また,Marcだと149.9sで解析が終わってしまうため,0.01s分データがない結果である.

ケーブル1本のみの簡易モデル(集中荷重なし)の結果

DAF

| 時間 | DAF(Marc) | DAF(Salome) |

| 0.005s | 1.97 | 1.95 |

| 0.01s | 1.95 | 1.93 |

| 1s | 1.02 | 1.02 |

| 5s | 1.00 | 1.01 |

1ケースしか試していないが,どちらの結果も見る限り,大きな差は出ていないため,解析ソフトによる差異はほとんどないと言えるだろう.

この結果から,ピン接合とプレストレスをSalome用に設定をアレンジしたものもそれなりに信頼性は持てると思う.

2本モデルのとき、モデルに冗長性が出たためDAFの値が2に近い値が出なかったと考察したが...

timestepを更に細かくしたら結果が変わるのでは?と考え、timestepを0.001に変えて再度解析を回してみた。(卒論ではパソコンの性能が足りなくて0.005までしか結果を出せなかった。)

解析時間を115sに変更,100sまでゆっくりと載荷し,110sで一番外側のケーブルを破断させ,115sまで解析を行った。 結果はケーブル破断時間を0.001s,0.005sのもの2種類用意した。

DAFはtimestep0.001sでは1.87

timestep0.005sでは1.47となった。

以上から、2本モデルの簡易モデルでDAFの値が思ったより出なかったのは,timestepが原因だと考えられる。

1本モデルでtimestep0.001に変えて解析回してないからはっきりとは言えないけど...timestepに大きな差(0.005と0.001)がないのに、ケーブル本数増えたらDAFの数値が変わるなら橋梁モデルももっとtimestepを細かくしたらDAFも変わってくるのかな?

3/3

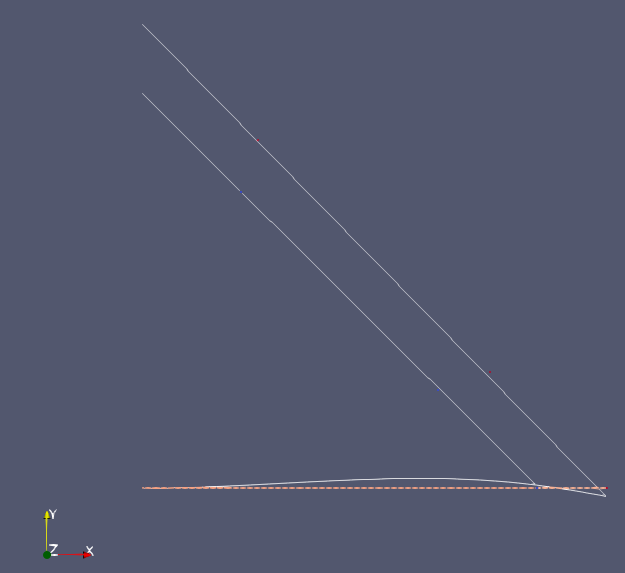

model300を用いて解析を回してみた.

まず,腐食率50%の破断時の応力ひずみ関係をC1端部にのみ与えた結果を載せる.

腐食したケーブルのみ動く現象が起きている.

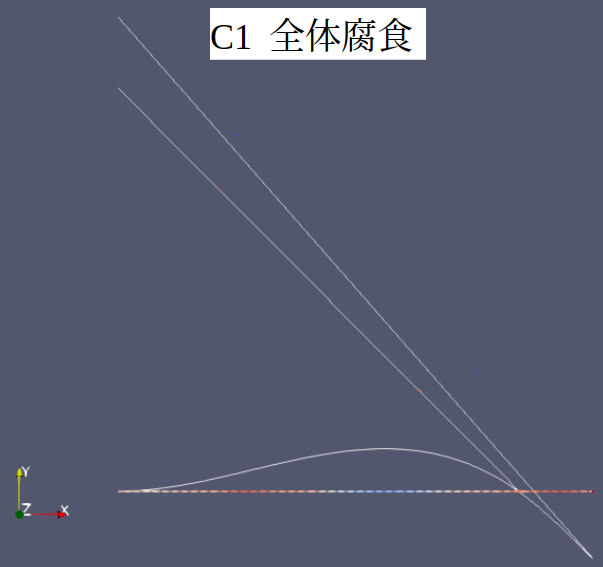

次に,橋梁全体を腐食率25%,C1端部に腐食率50%の破断時の応力ひずみ関係を与えた結果を載せる.(解析は84s程度で止まってしまった.)

これは連鎖崩壊は全てのケーブルがある程度腐食していないと発生しないため,それに近い状態だとどうなるか見るため行った.

全体的に下にたわみすぎだと思う.この問題と似ている現象が起きてそう?

断面2次モーメントの値を調整してみて再度解析を回してみる.

3/10

大ひずみ,同条件で解析を回したが,29.03sでエラーで止まってしまった.(エラーメッセージはstep数をもっと細かくとのことだが,自動かつ細かいところで0.0001sで切ってくれているが...)

最終挙動(29.03s)と桁先端変位と腐食部C1張力は以下の通り.

最終挙動(腐食したケーブルが伸びた後,桁が揺れる挙動が得られた.)

C1腐食部張力,腐食していない部分も同じ値に...(Tの最大値:6172.5N)

3/9

微小ひずみ,集中荷重15000Nを掛けた際の解析結果だが,最終挙動(101s)と桁先端変位と腐食部C1張力は以下の通り.

最終挙動(時間を掛けて,下にたわんだだけ.複雑な動きはしていない)

C1腐食部張力,腐食していない部分も同じ値に...(Tの最大値:21083.3N)

断面2次モーメントを調整するやり方(ケーブルに適用)を参考にして解析を回したが,ケーブルの降伏応力(ミーゼス応力)と塑性ひずみが0という結果に.

設定箇所をよく見ると,特性:入力値の場合,材料挙動が線形弾性のみ(応力とひずみが常に比例の関係:SalomeでいうELAS)しか対応していないみたい.(この設定では材料非線形を考慮した挙動が見れないってこと?)

→3/10追記:桁の降伏応力と塑性ひずみの数値が見れたため,下記写真のやり方ではこれらの数値は見れないと思われる.

3/4 この問題と似ている現象が起きてそうなので、参考にしたところ、断面2次モーメントの値を調整したら改善したみたい.

どうやらケーブルのたわみは曲げ剛性を無視し,伸び剛性と張力の影響でたわむとのこと.このモデルのケーブルの断面2次モーメントを計算したら201.061mm^4であり,無視できないほど大きいため,断面2次モーメントをIxx=Iyy=0.1にした状態で桁先端に集中荷重100Nを掛けて再度解析を回してみた.

写真は解析終了時(101sの様子,荷重が掛け終わるのは100s)の様子.解析は最後まで回り,下にたわむことはなくなった.

この状態でSalomeに与えていた集中荷重15000Nでどういった挙動を見るか再度確かめる.

2/27

MarcでSalomeと同じ条件で解析を回したところ,以下の結果が得られた.(途中で解析が止まってしまうが,腐食時の応力が0になっただろうと思われる挙動が得られたため,結果を載せた.)

Salomeと挙動が異なる点として,要素の違いがあると思われる.現状,Salomeでは材料非線形を考慮した梁要素の解析はPOU_D_EMやPOU_D_TGMといったマルチファイバー要素でしかできず,

しかも,マルチファイバー要素自体,圧縮が出てしまうことから,橋梁のケーブルをマルチファイバー要素で再現できない可能性がある.

Marcでは,先輩方が使っていた橋梁モデルのケーブルに要素タイプ25を用いていたため,それを使い解析を行った.以前,静的解析での橋梁モデルをSalome:ケーブルをBAREE,Marc:ケーブルを要素タイプ25,で主桁中央鉛直変位を比較したところ,近い値が出ていたため,SalomeのBARREとMarcの要素タイプ25は近い性質を持っているのだと思われる.

では,MarcでSalomeのマルチファイバー要素に近い要素タイプは何か?以前,簡易モデルの桁先端変位とケーブル応力を比較した際,SalomeとMarcの結果がほぼ一致し,そのときの要素タイプが98だったため,SalomeのマルチファイバーとMarcの要素タイプ98が近い性質を持っているのだと思われる.

閉断面:構造部材の断面が完全に閉じている断面(パイプとか)

開断面:構造部材の断面に隙間がある断面(I形鋼とか)

現状は、ケーブルに健全時の構成則と腐食時の構成則を同時に与えることはできている。ここから、腐食時のケーブルだけを切る(応力0に落とす)には,要素分割数と伸びの長さが関わる可能性あり。

材料非線形はケーブルのみにしている。(桁に入れても,同じ材料に異なる構成則を同時に入れることは可)

2/12

かつて10分割した要素長と同等の長さを腐食部分、その他の長さを健全部とした。(2要素にした。)

結果は以下の通り.

グラフはどれも応力が0に落ちた瞬間の箇所をとっている.

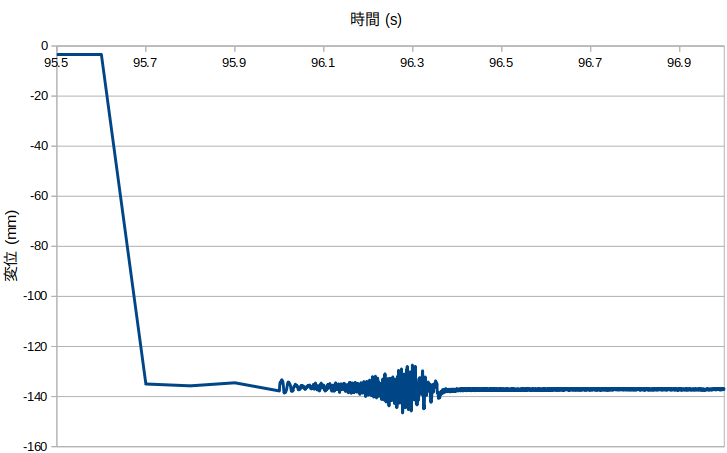

時間と桁先端変位

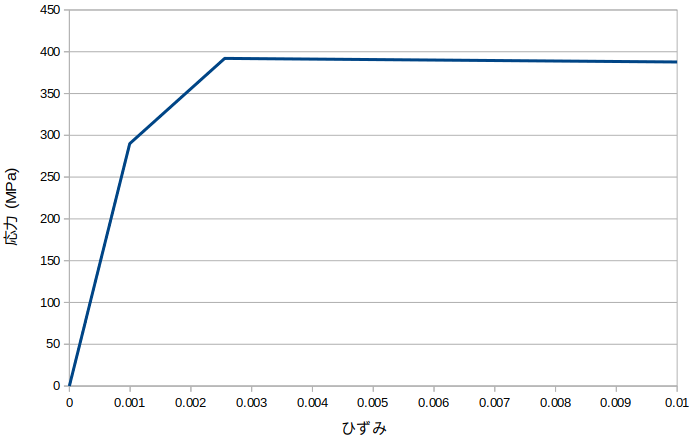

応力ひずみ

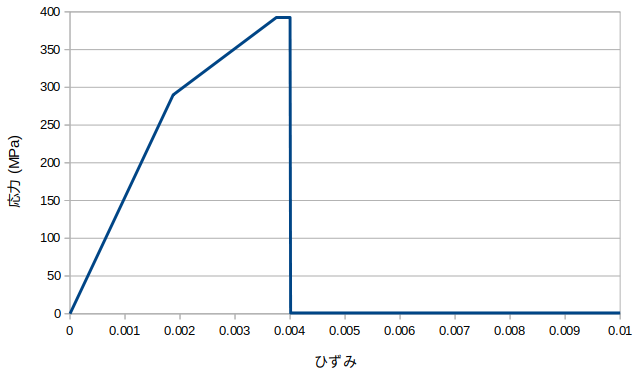

応力392MPa,ひずみ0.004で落ちるように設定.

応力がおちるグラフ

・問題点

腐食による破断後の張力を見ると、0に近い値が出ているものもあるが,時間が経つほどどんどん大きくなっている...。(最も0に近い値は0.14475N)

応力については、完全に0にはできない状況(落ちた瞬間は1MPa程度出ている。)

→より安定したモデル(橋梁モデル)で解析するとまた変わってくる?

→ケーブルをcable要素に変えてみる?(けど、応力-ひずみ考慮できるの?)

12/26

腐食部分の要素長さ100√2mm,50√2mmの場合、解析は回ることが判明した。ただ、結果を見ようとするとフリーズする...。

ちなみに、要素長さ100√2mmじゃ要素分割10と同じ長さであるため、解析が回る回らないの違いとして、要素長と要素分割数が関わってくる可能性が高い。

12/18

ゼミで頂いた意見まとめ

次のゼミまでに、要素長と構成則の関係?を少しでも明らかにしないとな...。

12/12

要素分割2の場合は?

12/10での解析と同条件で解析を行った.(応力を落ちることによる破断再現に着目するため.)

この後,要素分割3,4も回したところ解析自体は回った.ただ,現状の要素分割10は解析が回らないし,部分腐食となるとできるだけ要素を細かくした1要素を腐食させることになると思われるため、順番に要素分割して確認する作業はここまででいいかと。

要素分割2ができるなら,腐食させたい要素長を短く,健全部を長くするというモデル再現はどうだろうか?(例えると,1000mmの部材であれば,10mm腐食部,残り990mmを健全部にする)

実際に試したところ、収束条件のエラーが発生した。

...ということは,要素長と構成則の相性がある?(そんなことありえるのか?)

12/10

Salome-Mecaで分割数1の場合でも解析が回らないのか調査してみた。(よくよく思えば、これを先にやるべきだった...。)

分割数1であれば、Salome-Mecaでも解析が回ることが分かった。(精度面を一旦置いとけば、ひとまずMarcと同じことはできるでいいのかな。)

桁の先端に集中荷重Fy=-15000N掛けた.

要素分割していないため、全体腐食を表現。(破断時間:97.109s)

結果

気になる部分はいくつかあるが、応力を落とすという再現に着目すればひとまず最低限のものはできているのではないだろうか。

11/26

部分腐食再現で個人的にいくつか思いついたことをまとめる

(応力を0(ほぼ0)に落として,伸びないようにするために、応力-ひずみ曲線と別の切り口がないか模索。)

①ある時間でヤング率を下げて,ヤング率低下による腐食再現.

→ELAS_FO(材料特性をfunctionで与えるやり方)でできそうかと思ったが、横軸時間のfunctionに対応していないみたい...。

②応力-ひずみ関係で応力を落とす行為に問題があるのであれば、応力-時間,ひずみ-時間グラフでも与えてみる?

→問題はそれらをどこに入れるか.TRACTIONにはfunctionを1つしか入れることができない。

③DEFI_MATERIAUのFATIGUEを使う?

→使い方をいまいち理解していないが,ひとまずmultifiberで使えることは確認.

④今行っている2段階解析で、1段階目を破断寸前で止め、2段階目で破断させるやり方で進める。

11/20

気になるコマンドを見つけたため、ここに共有する。

DEFI_MATERIAU→FATIGUEというコマンドで、詳細まで調べてないが、例を出してる人を見ると疲労解析に使っているみたい。

試しにFATIGUEに適当な設定を入れて,解析を回してみたところ、Analysisまで進んだため、multifiberに対応していないってことはなさそう?

11/4

色々なパターン(2本モデル以外だと,1本モデルと塔付きの1本モデル)を試したが、どうも上手く行かない...。

→1本モデル自体はケーブル一様に応力が出ないため,NG.塔付きだと,収束しない...。

エラーが出る直前で解析を止めて結果を見ると,構成則通り動いているのは確認できたことから、応力を0近くまで落とす場所でエラーが出る可能性大と予想。

試しに,応力が一定(伸び続けている箇所)になった後,応力を少し落とすような構成則に変えてみて解析を回すと、エラーが発生したため、応力を落とす挙動で問題があると考えられる.

とりあえず思いつく解決策として、応力ひずみ減少ではなく断面積減少で攻めてみるとか考えてみた(過去の先輩方が使っていた手法.)けど、結局応力を0に落とすことができないため、あまり関係ないか?

10/29

ケーブルをCABLE要素に変える案が出たため、試してみたが、TRACTIONを用いて応力ひずみを与える、Von Misesの降伏条件(VMIS_ISOT_TRAC)に対応していないことが分かった。(CABLEに対応していないというエラーが出た。)

10/16

死荷重のみだとケーブルの応力が塑性域までに達しないため,桁の先端に集中荷重(15000N)を掛け,応力ひずみ曲線を出して与えたケーブル構成則に従って解析できているか確認した。

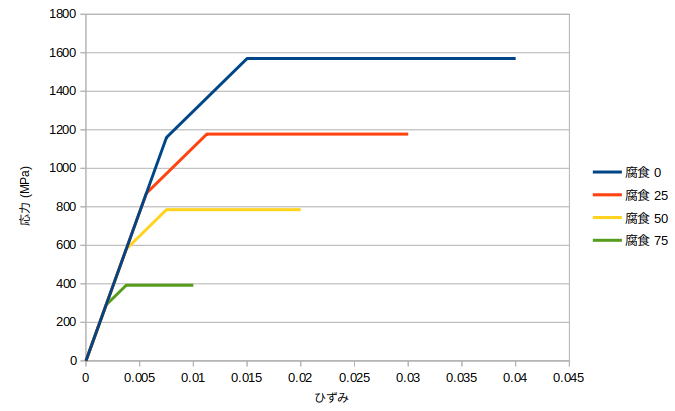

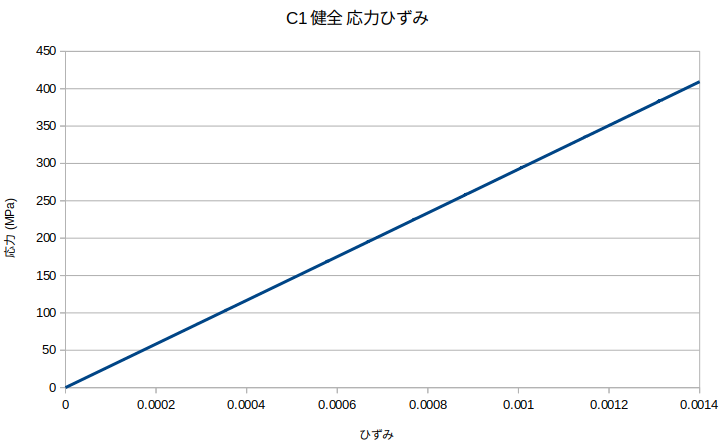

以下は,C1の腐食していない部分(青色線)と腐食部分[75%](緑色線)の応力ひずみ曲線である。

なお、①(腐食位置),②の要素からデータを取得した。

・POU_D_TGMの場合

・POU_D_EMの場合

グラフ見たところ,健全部分と腐食部分で応力ひずみ曲線が異なる上に腐食率75%のグラフを見るかぎり与えたケーブル構成則通りに解析をしてくれてそう?

また、張力も見たところ,健全部は19813N,腐食部は19808Nと腐食している箇所のほうが張力の値が多少ではあるが小さくなったことも確認できた。

また,POU_D_EMに変えても解析は回ったため,プレストレスは温度に変えるほうがよさそう.(昨年あった張力が落ちてしまう問題が気になるが...→EMで起きていた問題なので,TGMの場合だとどうなるか見てみる.)

10/10

温度に変えると,PRE_EPSIのときみたいにあまりにもおかしい結果が得られなかった.

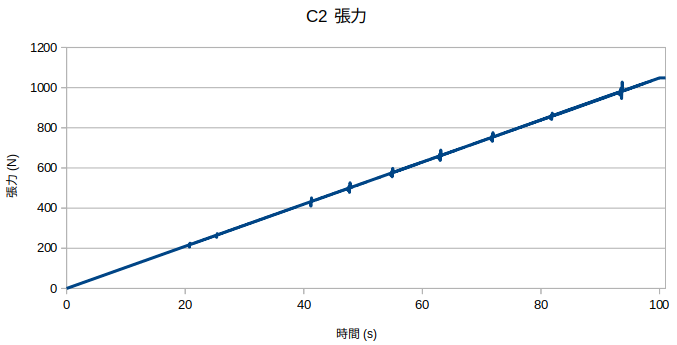

とりあえず,腐食率0%と75%のC1,2張力と先端変位の結果を載せる.(結果見ることが優先のため,timestepは0.1にしてある.)

・C1張力(腐食させるところを抽出)

腐食0%:6.71237N

腐食75%:6.71237N

・C2張力

腐食0%:12.0153N

腐食75%:12.0153N

何と、腐食率関係なく張力の値が同じになった。...そんなことあるか??

自分のイメージだと,腐食した部分は部材の強さとして弱くなるわけだから,変位,張力ともに小さくなると思うけど...

こうなってしまった原因だが,TRACTIONで定義した応力ひずみ関係が正しく反映されていない,もしくは反映されているが他の要因で打ち消されてしまっている可能性があると思う.(PRE_EPSIを使うと,そこで与えたひずみしか考慮しない結果になってしまうみたいな.)

後者の場合,ケーブルに与えている外力は,温度で与えているプレストレスのため,そのあたりの設定が怪しい...?

10/16追記

ケーブルの応力を見ると,10MPaすら超えてなかった.原点近くの応力ひずみ曲線の傾きは腐食率関係なくほぼ同じ値であるから,結果に差異が出なかったってことかな?

10/9

解析結果を確認したところ...あまりよろしくなさそうな結果が得られた.

腐食0%,25%の結果を載せる.

こうなってしまった原因だが,変形図を見てみるとケーブルが折れ曲がっているが,折れ曲がっている要素はPRE_EPSIを与えている部分である。

現状,PRE_EPSIを与えた要素はPRE_EPSIのみを考慮してしまうため、それが悪さしているのかも...?

簡易モデルだと,以前張力が一瞬下がる問題があるが,とりあえず温度をプレストレスに変えてもう一回解析を回してみる.

10/5

POU_D_TGMに変えたら解析は回ったのでひとまず結果確認.

POU_D_TGM:断面の反り(曲げのこと?)のモデリングを考慮したTimoshenko梁の要素の定式化に基づく(Astercode解説書より).Multifiberなので,材料非線形も考慮可.

10/4

応力-ひずみ曲線の応力が一定になる箇所でエラーが起きている可能性があるため,少しだけ傾きをつけた.[(1570,ひずみ)→(1571,ひずみ)と変化できるように]

弾塑性解析2021を参考にした.

こうすると,上記のエラーは出なくなったが,今度はtimestep絡みのエラー(収束エラー)が出てしまった.

ここをどうやって解決するか模索中...

要素分割している外側のケーブル(C1)に部分腐食を与えて解析を回す。(内側のケーブル,C2の張力と先端変位を求める。)

腐食の与え方はケーブルに与える応力ひずみを減少させていく方法。

計算方法は健全状態(腐食0%)のケーブルの応力-ひずみ曲線の降伏応力,ひずみに腐食していない分を掛けて求める。

{例:腐食25%の場合:1570×(1-0.25)=1177MPa}

Salomeで解析を進める方向に決まったので、その結果をまとめる。

初めに解析モデルは以下の写真のものを用いた。また、ケーブルに与える応力-ひずみ関係は10/4に載せた上の写真(すぐ上の写真)の健全状態(腐食率0%),腐食率75%を使う.

しかし、腐食率75%に関しては第二降伏点に達した後の伸びが0.01に達する前に解析エラーが発生してしまうため、伸びを短くしてひずみが0.004に達したら破断するように調整した.(下の右側の写真,伸びは0.01以降も続いている.)

また、ケーブルには幾何学的非線形も考慮している.

桁断面とケーブル断面

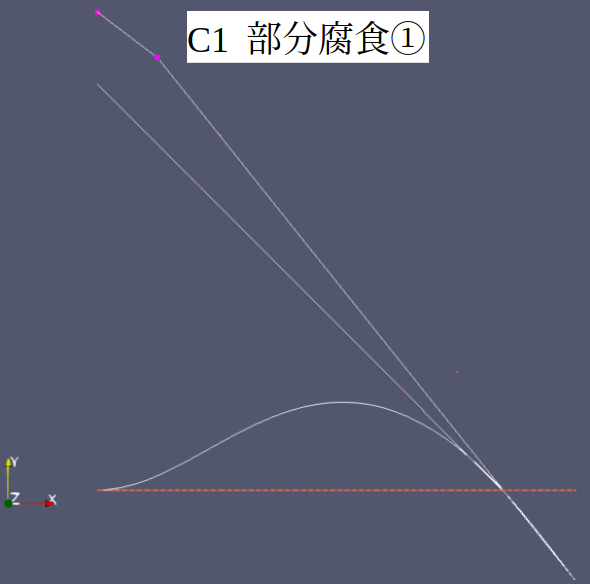

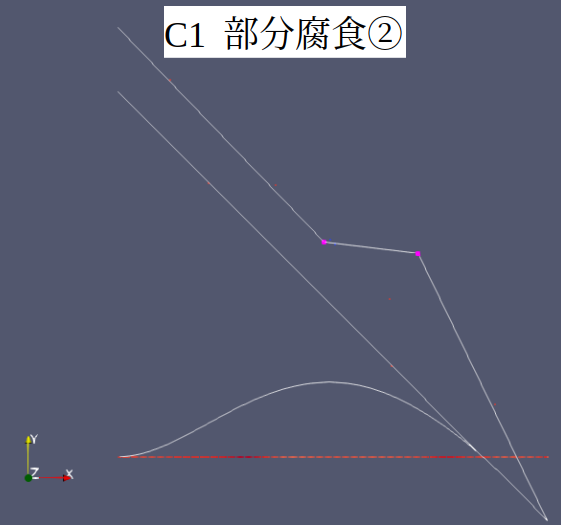

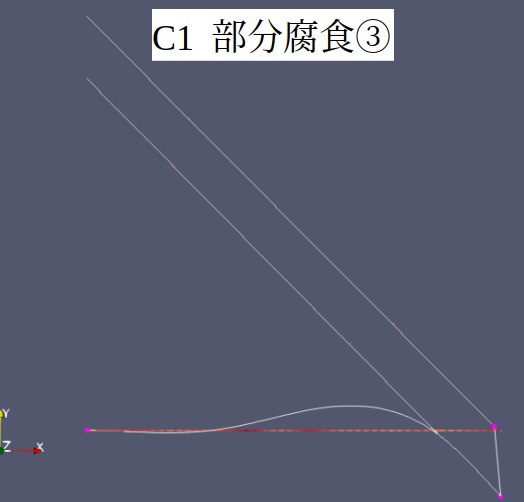

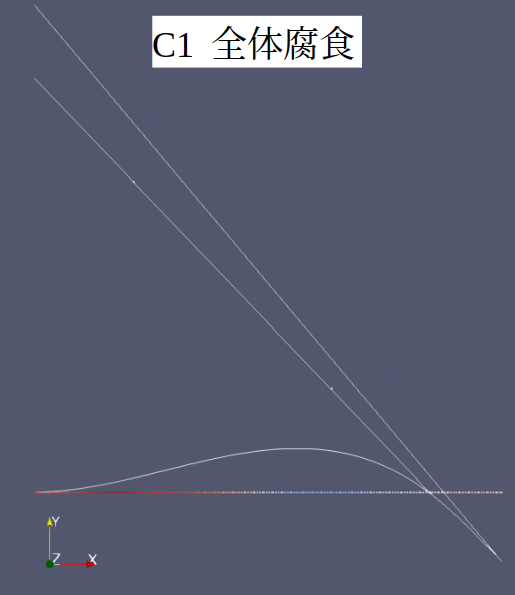

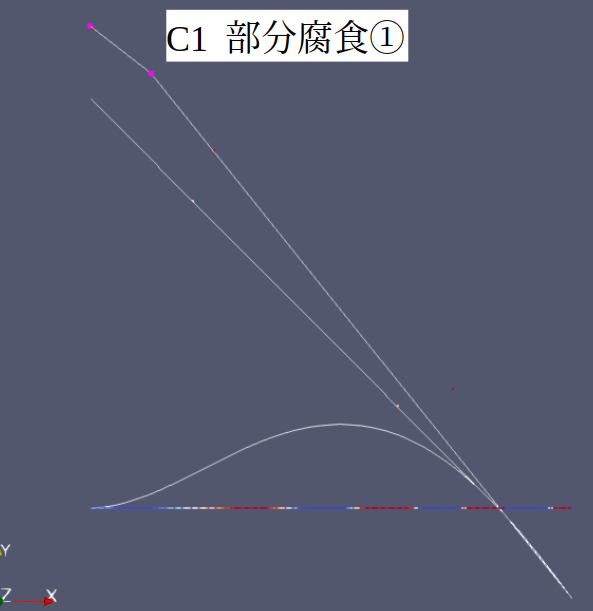

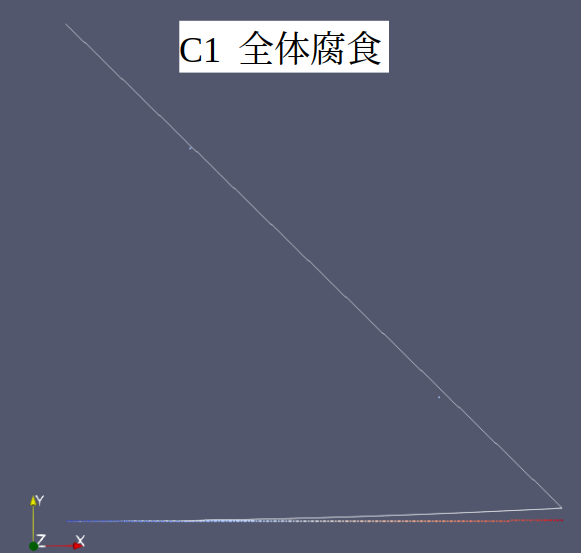

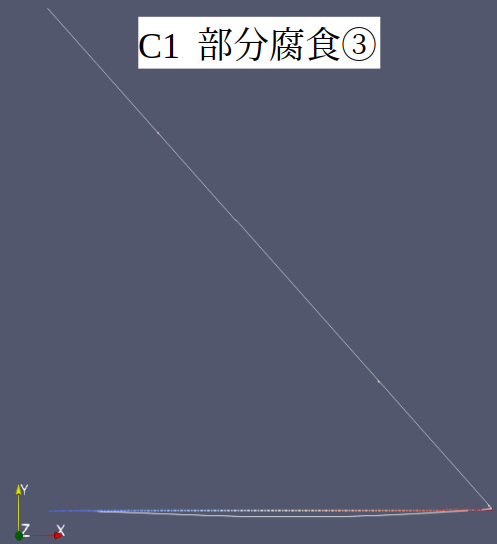

腐食はC1ケーブル全てを腐食させた全体腐食,そして、部分腐食はC1ケーブル上部,真ん中,下部にそれぞれ与え,部分腐食①のとき,部分腐食②のとき,部分腐食③のときのそれぞれ3パターンでの合計4パターンで動的解析を用い,応答値(桁先端変位,腐食部C1張力,C2張力,C1腐食部応力ひずみ)を求めた.(部分腐食の長さは10mm。部分腐食①の例だが,何も載荷していない場合の部分腐食の長さはピンクの点の間.)

載荷条件:桁に死荷重;-0.017248N/mm ケーブルプレストレス;C1に-100℃,C2に-90℃ 桁の先端に集中荷重;15000N(腐食ケーブルに破断するための応力ひずみに達するようにするために載荷.)

解析時間:110sまで解析を回し,100s掛けて載荷し,その後10s安定させる.(抽出したデータは安定状態から1s経った,101sまで)

まず,ケーブルが全て健全状態の結果を以下にまとめた.

挙動(スケールファクタ5倍 色がついている粒?みたいなのが、元々桁のあった位置.)

C2張力:1048.53N

ただ、所々で張力が一定に変化しないところがある.

C1応力ひずみ:ひずみ0.00140143,応力410.622MPa(腐食率0%のため,ケーブルが破断するほどの応力ひずみは出ていない.そもそも、第1降伏点にすら達していない.)

次に,腐食の解析結果をまとめる

全体腐食(97.6sで破断,解析時間101s),部分腐食①(95.40sで破断,解析終了時間95.4076s),部分腐食②(95.41sで破断,解析終了時間95.416s),部分腐食③(95.50sで破断,解析終了時間95.5038s)の解析結果.

・解析終了時の挙動(スケールファクタは全て1倍.部分腐食モデルにおいて,C1ケーブルのピンクの点と点の間が腐食部分を表している。色がついている粒?みたいなのが、元々桁のあった位置.)

・先端変位(右側の写真は,破断した瞬間の様子を拡大したもの.)

部分腐食①(解析終了時の変位:-188.472mm)

部分腐食②(解析終了時の変位:-149.295mm)

部分腐食③(解析終了時の変位:-158.937mm)

破断する寸前の桁先端変位 全体腐食:-6.09mm 部分腐食①,②,③:-3.30mm

・C1張力(腐食部)(右側の写真は,破断した瞬間の様子を拡大したもの.)

張力はどの解析結果でも破断後は100N程度まで落ちる.

部分腐食①(最大張力:19437.5N)

部分腐食②(最大張力:19441.9N)

部分腐食③(最大張力:19440.3N)

・C2張力(右側の写真は,破断した瞬間の様子を拡大したもの.)

部分腐食①(最大張力:45423.1N)

部分腐食②(最大張力:49039.2N)

部分腐食③(最大張力:60822.2N)

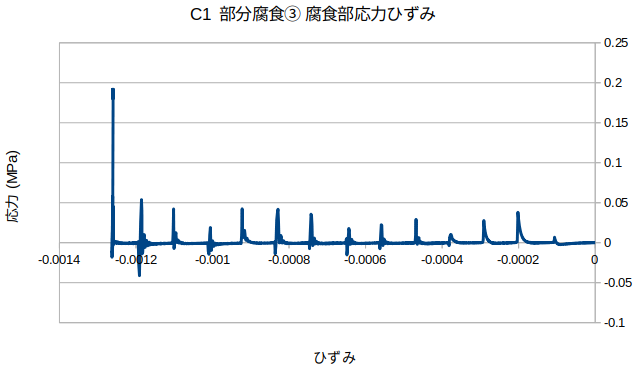

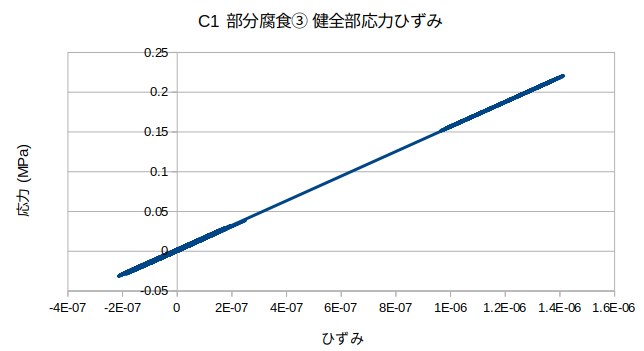

・C1腐食部応力ひずみ(左写真は応力が落ちる箇所までの応力ひずみ曲線,右写真は応力が落ちてから解析が終わる箇所を拡大したもの)

部分腐食①

応力変化が激しいところを拡大。

部分腐食②

応力変化が激しいところを拡大。

部分腐食③

全体腐食以外のモデルでは安定状態に入る前に95s前後で解析エラーが出てしまう。恐らく、解析では計算できないほどモデルが変形してしまっているからだと思われる.

そのため、腐食ケーブルが伸びた瞬間(応力がほぼ0になる瞬間)で解析を止め、結果を得た.

連鎖崩壊は供用した橋梁が劣化して落橋のため、安定状態にも達していないのにケーブルが破断するのは求めたいこととずれるのではと思い、集中荷重を掛けるタイミングを変えてみた

死荷重とプレストレスを100s掛け、10s安定させた後に集中荷重15000Nを20s掛けて載荷する方法で再度解析を回した。(安定状態に達したモデルにケーブルが切れるほどの荷重が掛かった際の状況を見る.)

データの抽出は安定状態を終える110sから行い,全体腐食(129.56sで破断;解析終了時間131s),部分腐食①(129.008sで破断;解析終了時間129.013s),部分腐食②(sで破断;解析終了時間129.017s),部分腐食③(sで破断:解析終了時間119.089s)の解析結果.

・解析終了時の挙動(スケールファクタは全て1倍.部分腐食モデルにおいて,C1ケーブルのピンクの点と点の間が腐食部分を表している。色がついている粒?みたいなのが、元々桁のあった位置.)

・先端変位(右側の写真は,破断した瞬間の様子を拡大したもの.)

部分腐食①(解析終了時の変位:-193.838mm)

部分腐食②(解析終了時の変位:-149.295mm)

部分腐食③(解析終了時の変位:-158.937mm)

・C1張力(腐食部)(右側の写真は,破断した瞬間の様子を拡大したもの.)

部分腐食①(最大張力:19344.9N)

部分腐食②(最大張力:19439.2N)

部分腐食③(最大張力:19438.7N)

・C2張力(右側の写真は,破断した瞬間の様子を拡大したもの.)

部分腐食①(最大張力:42880N)

部分腐食②(最大張力:41691.4N)

部分腐食③(最大張力:60829.3N)

・C1腐食部応力ひずみ(右側の写真は,破断した瞬間の様子を拡大したもの.)

部分腐食①

部分腐食②

部分腐食③

載荷条件:桁に死荷重;-0.017248N/mm ケーブルプレストレス;C1に-100℃,C2に-90℃ 110sでC2ケーブルを破断させる.

解析時間:131sまで解析を回し,100s掛けて載荷し,その後10s安定させたあとにC2ケーブルを破断させ(110sで破断),そのときに生じる衝撃力による応答値を求める.

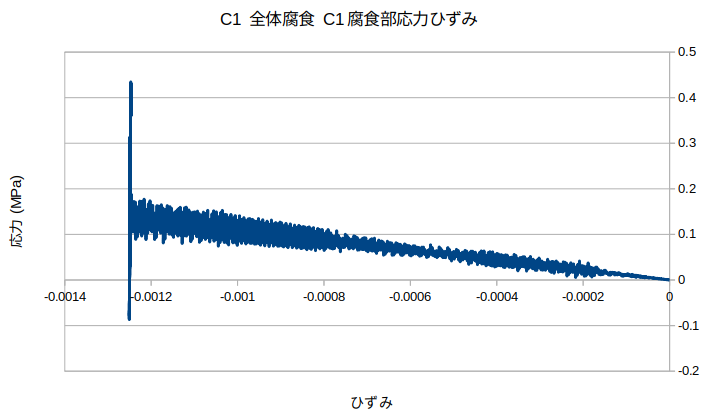

まず、衝撃荷重のみの結果を載せる.全体腐食と部分腐食③(ケーブル下側部分の腐食)の挙動とC1腐食部の応力ひずみを見た.

・挙動

(全体腐食,スケールファクタ10倍 ケーブルプレストレスにより桁が持ち上がった動き.)

(部分腐食③,スケールファクタ100倍 C2の衝撃力が伝わったのか桁の真ん中が下がっている.腐食部分と健全部の応力ひずみ関係が異なるため,このような挙動になったと思われる.)

・C1腐食部応力ひずみ

全体腐食の場合

プレストレスによってケーブルが桁を引っ張っているため、ケーブルが縮むような(圧縮ひずみ?)挙動が得られるのかと思われる.

部分腐食③の場合

全体的に見ても、応力はほとんど生じていない.健全部と腐食部で応力ひずみが異なるため、全体腐食と異なる挙動になったと思われる.

また、健全部の応力ひずみだが、衝撃力がかかった瞬間,応力ひずみともに正の値が出るようになる.(衝撃がかかるまでは圧縮と引張を行き来している挙動.)

結果を見ると、腐食部分が破断することはなかった.(C1のケーブル応力が0.18MPaと低いため、やはり集中荷重を掛けないとケーブルの応力に大きな値が得られない.)

衝撃荷重だと腐食部に伸びが生じなかったことが確認できたため、やり方を変えてみた.

解析時間は130sで、まず100sプレストレスと死荷重を掛け.10s安定させる.その後に集中荷重(15000N)を掛けて,その最中にケーブルが切れる状態(120sで破断.)を想定し、130sまで集中荷重を載荷し、解析を回した.(衝撃荷重+集中荷重)

結果は全体腐食(128.4sで破断;解析終了時間128.405s),部分腐食①(128.279sで破断;解析終了時間128.287s),部分腐食②(128.347sで破断;解析終了時間128.354s),部分腐食③(128.39sで破断:解析終了時間128.393s)の4ケースをまとめた.

また、どのケースも130sまで収束エラーで解析が最後まで回ることはなかったため、C1ケーブルが破断した瞬間までの記録を取っている.

・解析終了時の挙動(スケールファクタは全て1倍.部分腐食モデルにおいて,C1ケーブルのピンクの点と点の間が腐食部分を表している。色がついている粒?みたいなのが、元々桁のあった位置.)

集中荷重のみと比較して、どの解析パターンもC2のケーブル破断による衝撃荷重が加わったことで腐食部分の要素が大きく伸びていることが分かる.

・先端変位(右側の写真は,破断した瞬間の様子を拡大したもの.)

・C1張力(腐食部)(右側の写真は,破断した瞬間の様子を拡大したもの.)

・C1腐食部応力ひずみ(グラフは破断後の応力ひずみ曲線を表している.)

○衝撃荷重が加わった際の腐食部の応力ひずみ関係の特徴として、120sでの衝撃荷重が加わった後,応力ひずみともに正の値に変わる変化が見られた.

集中荷重のみの場合、部分腐食で解析を最後まで回そうとすると収束エラーが出てしまう。破断時の挙動と応答値を得ることはできたが、全体腐食との解析時間が異なるため、比較するのは難しいかも。

ただ、部分腐食のグラフを見ると、挙動はそれぞれ似ている一方、解析終了時の値が異なるので、腐食の位置によって応答値の変化がある可能性も?

全体腐食と部分腐食での応答値の違いを見る場合,衝撃力と集中荷重を掛けたパターンが解析終了時間もほぼ同じのため、比較しやすい。

→結果を見る限り、似たような傾向の結果が得られているのではないか?ただ、桁の先端変位が腐食ケースごとに値が変わるのかは不思議。挙動を見たところ、腐食部分の伸びの長さがそれぞれ異なっているので、腐食の長さや位置によって応答値の変動はあるのかもしれない。

ばねを用いてピン接合を行うやり方で斜張橋モデルを作成すると、主塔とケーブルを結ぶばねの節点に自由度絡みのエラーが発生する。

ケーブルをトラス要素に変えたら解析は回ったが、トラス要素は節点共有した際にピン接合になるため、要素分割する際は橋梁ケーブルをトラス要素で再現できない。

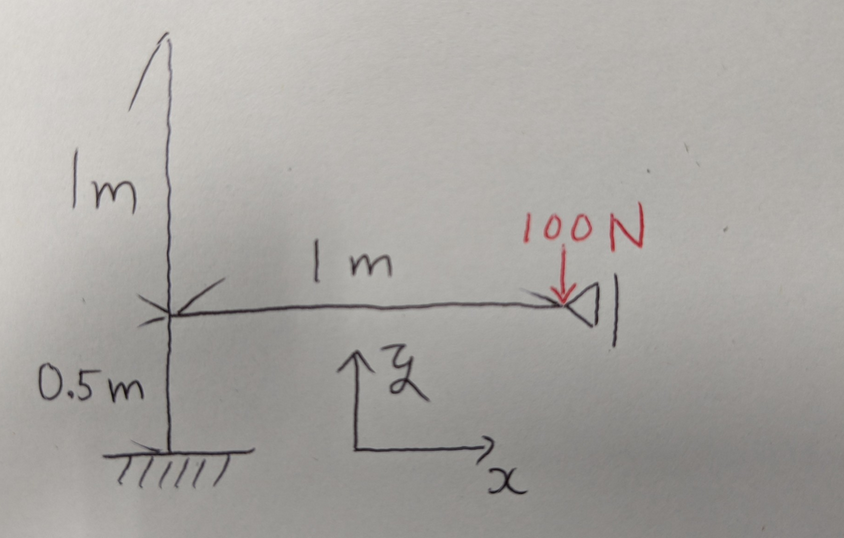

ケーブルのサグを再現するには要素分割を行う必要がある(ケーブルが切れたあとの様子・変化が見たい)ため、まずは簡単なモデルを作成して解析が回るか確認する。

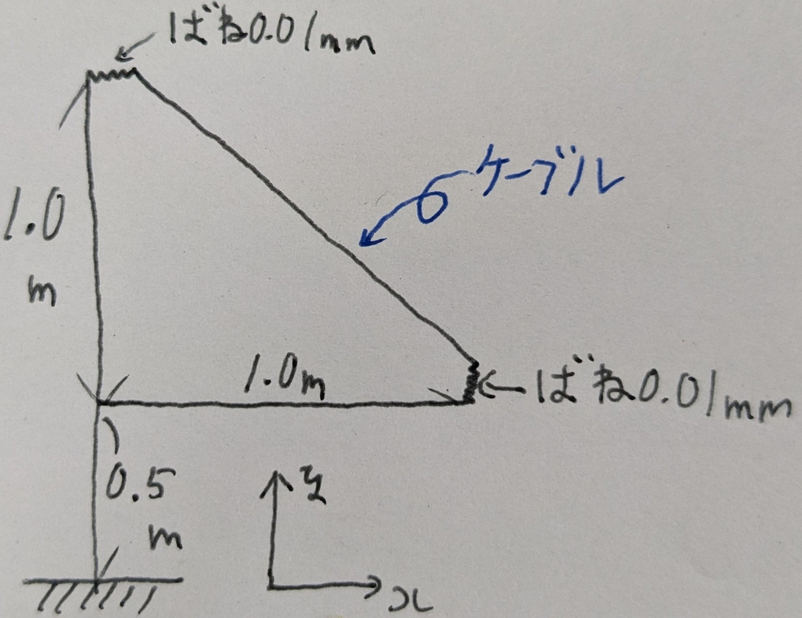

今回用いるモデルは上の通りである。1.5mの塔に、塔の高さ0.5mから桁を1mに伸ばし、ケーブルで吊ったモデル。

このモデルを4つのステップに分けて解析を行う。(解析自体はシンプルに静的解析を行い、変位を導出している。)

桁と塔は高さ10mm,幅50mm,厚さ2mmの薄肉矩形断面、ケーブルは直径8mmの円形断面を適用した。

STEP1:ケーブルなしモデル

塔と桁のみの状態で、桁の先端に100Nの集中荷重を与えたモデル。塔の先端は拘束なし。まず、このモデルの解析が回るか確認した。

色付きが変形図(factor5倍)

桁の先端はy方向に-70.38mm、塔の先端はx方向に19.22mmたわんだ。

桁の先端に荷重を掛けていることから、塔と桁が倒れるような挙動が得られると思われるため、解析は上手くいっているだろう。

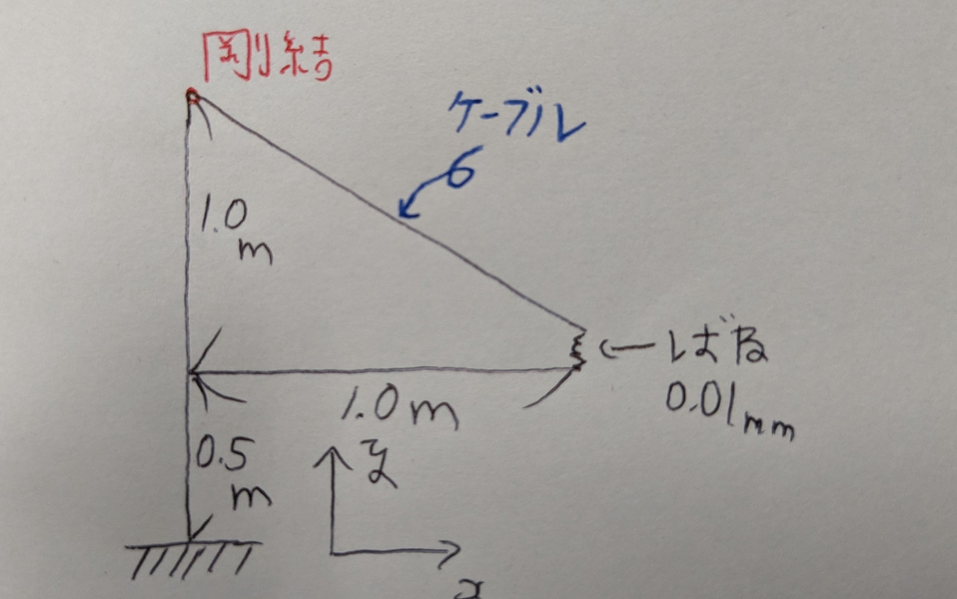

STEP2:ケーブルつけたモデル

塔側のケーブルの結合は剛結、桁との結合はバネ(0.01mm)を用いたピン接合。ケーブルの要素分割数は20で、プレストレスを温度で-100℃与えた。

色付きが変形図(factor20倍)

桁の先端はy方向に1.059mm持ち上がった。

温度によるプレストレスが入っていることも確認。(設定方法はこちらに記載。)

STEP3:塔とケーブルの接合を変位固定で

塔側のケーブルの結合は回転自由、それ以外の条件はSTEP2と同様

色付きが変形図(factor10倍)

桁の先端はy方向に2.313mm持ち上がった。

STEP4:塔とケーブルの接合にバネを用いる。

塔側とのケーブルの結合もバネによるピン接合に変更

色付きが変形図(factor10倍)

桁の先端はy方向に1.249mm持ち上がった。

つりあい解析とは、事前に解析した構造解析の結果を、次に解析したいモデルにその結果を入れて解析を回すことを指す。

ちなみに,似たような解析で,連成解析と呼ばれるものが存在する。(温度解析→構造解析とか異なる解析を繋げて行うこと。)

学部時代に取り扱った解析だと...①:ゆっくり力を与えて安定させるまでの結果を出して、②:次にケーブルに掛けた張力を徐々に落としていく解析にその結果を読み取って解析を回すことになる。(二段階解析というイメージかな?)

やり方はSalomeメモとSalome-Mecaビーム要素に記載した。(書かれている内容はどちらも同じ)

研究室での中間発表や学会など、質問されたことをここにまとめ、再度確認したものをここに載せる。

春休みの研究報告

簡易モデル2本でケーブル全て健全部,全体腐食,部分腐食での数値解析を行う.(取るものは応力-ひずみ,張力(健全部と腐食部),桁先端変位)

→予想では全て同じ結果になるんじゃないかな?(同じ結果になれば、腐食モデルを全体と部分で異なるのかについて証明できる.)

荷重の掛け方は、集中荷重と等分布荷重とC2のケーブル破断荷重で.

11/28 理工学デザイン

・部分腐食させて連鎖崩壊を起こす内容は理解したが、結局それをどう活かすのか。(研究の最終目的は?)

部分腐食の再現をすることで、ケーブル破断の影響を見ることが目標。(最終的には、衝撃力をあるパラメータとして数値化して入れることで公式的に導出できるようになればいいかな。)

・現状,応力-ひずみ減少で腐食再現ができていない状況だが、他の方法で検討していないのか。

断面積減少という方法はある。ただし、この方法ではただ要素が伸びて終わるだけなので、連鎖崩壊に繋げる意味では適切ではないかも。

また、短期的(南方澳大橋みたいにトラック通ってから切れるみたいに)な破断をするという意味では「ひずみがある点に達したら切れる」が適切だろうと考えている。

(発表時にはヤング率を時間で減少させて落とす方法もあるかもと言ったが、あくまでそれは長期的な話なので自分の研究内容とずれる。)

・連鎖崩壊するには、他のケーブルも腐食してないと起きないのでは?(1本腐食したところで、他のケーブルが健全であれば問題ないよね?)

そのとおり。この研究は連鎖崩壊のメソッドを理解することにもつながる研究なので、どの腐食部分が破断すると次にどのケーブルが切れるかという法則性?をある程度理解するために行っている。

まとめ

指導教員からアドバイスを頂いた上でこの項目を編集した。理工学デザイン→振り返りをしたことで、改めて自分のやるべきことが何か理解した。

この経験を踏まえ、これからの研究を引き続き進めていく。

11/13 ポスター形式中間発表

その時の資料は,k2→2024→chiyookaに入っている.11/13にアップロードしたので,アップロード日付を見ればすぐ分かると思う.

・要素分割とは?

A:ある要素を任意(自動的に)に分割すること。

・ケーブルの部分腐食の先行研究・文献はないの?(海外とか)

また、落橋したケースの逆解析はやられてないの?

※逆解析:すでに分かっている結果をもとに、未知の解析条件を推定すること。

A:先行研究等に関しては調査中.(調べた範囲では行われていないが,見落としがあるかも。)

梁要素で部分腐食の論文は調べた範囲では見つかってないが、海外の論文は見落としていたため、発表時は曖昧な答え方をしてしまった...。

逆解析は行われている。

・全体腐食するのではなく、ポイントごと(要素分割ごと?)で腐食を考慮している?

A:まだ部分腐食の再現ができていないため、それは考慮していない。

・応力-ひずみ関係を参考にした実験について詳しく.

A:外部の方がやられた研究を参照したため、ここでの記載は避けます。

(研究ノートに残す)

・腐食が起きる原因は?

A:金属の表面に水と酸素があるとき、化学反応(酸化反応)によって浸食されることで起きる。

詳しくはこちら

ちなみに,海側で腐食が起きやすいのは海からの塩分が酸化反応を手助けするためである。

・何年ぐらいで落橋に至るのか?(完成してから何も対策もしないで)

A:資料によってバラバラだが、約50年前後。勿論、対策をすればもっと伸びる。

・端部で腐食させた理由は?

A:ケーブルの端部は水が貯まりやすい場所でもあるため、腐食が起こりやすい。そのため、まずは腐食が起こりやすい場所で部分腐食の再現をしてみようと思い、端部にした。

・応力-ひずみ減少は健全,腐食の位置を変えても同じように機能する?(発表時,ケーブル端部にのみ腐食を与えていた。)

A:要素ごとに応力-ひずみ関係を変えただけなので、機能する。

・ケーブルの腐食だけを検討している理由は?桁とかも考えなくていいのか?

A:連鎖崩壊の解析に繋げる研究でもあり、その現象はケーブルに着目している。そして、連鎖崩壊はケーブルの腐食の有無が重要であることから、ケーブルのみを見ている。研究が進めば、桁とかを考慮しても面白いかもしれない。

発表時,どうしてケーブルの腐食を研究しているのかという意図で回答したが...ずれた回答していたかも。

・①ケーブルを切るのではなく、ケーブルを伸びきった状態にするのはどうか?仕事をしていないものにもっていけばそれは同じ意味なのでは?

②連鎖崩壊に繋げる際、伸びきったケーブルの力を取って、他のケーブルに当てはめればケーブルの荷重分配もできるのでは?

A:①伸び切ってケーブルそのものの役割を果たさないという考えはありかも。その方法も1つの手法として検討するのもあり?

②手動ではなく,自動で違うケーブルに力が伝わるようにしたい。

・応力-ひずみ関係の破断(応力0に落とす)させるところまでの直線は何を表している?

A:ケーブルの伸びを表している。

反省点

たくさん質問してくれたにも関わらず、自分でも納得のいく回答をしたのが少ないと感じた。

特に、1発目で想定外の質問が来て、そこから終始焦っていたため、もっと肩の力を抜いて回答できるとよかったかも。

そして、今回の発表を通じて、自分の研究を理解しているように思っていたが、まだ詰めの甘いところがあると思った。

特に、自分の研究と他の研究の繋がりの理解が足りてないと感じたため、ポスター発表までそのあたりをしっかり見直そう。

最後になりますが、質問してくださった皆さん、ありがとうございました。

衝撃メモ(DAFとは何なのか,改めて勉強し直す用)

code_asterの動画 (音声は英語だが、内容は振動解析に関わってくるもの。)

code-asterの説明 (英語で書かれているので翻訳する必要あり)

Plasticity tutorial rev.1.1Code Aster® STA10.3(英語だけど、弾塑性絡みの設定について書かれている。)

CAE用語辞典(解析の種類などの意味を調べるのに使う)

例題で学ぶMarc有限要素法解析入門 (2013年に出版されたものなので、少し違いがあるかもしれない。なお、閲覧にはAUアカウントとPW必要)

Salome-Mecaのチュートリアル (英語だが、Salome-Meca全体の話が色々載っている。例えば、作成した構造物に適した要素(3D,BAR...etc)とか)

Salome-meca beginning with code_aster (Salome-mecaの質問するところ[掲示板]でよくこれを見てくれと答える人が多いので、載せてみた。英語で書かれている。)

Salome-Meca 2019を用いたトルク解析について 0D要素の作成方法が書かれている。

Midas解析編 今年からこの解析ソフトを使い始めている方がいるので,自分も軽く頭に入れておきたい.

Salome-Mecaビーム要素についてはこちらから

Marcに関することはこちらから

自分で撮った橋梁の写真をここに載せます.(不定期更新)

(1)瀬戸大橋 (写真手前側が北備讃瀬戸大橋,奥側が南備讃瀬戸大橋)

撮影場所:香川県坂出市 与島PA

高速道路の休憩所から撮影。四国に行くときは毎回瀬戸大橋を渡るため,ここのPAに寄るたびに撮影してます(^^)

瀬戸大橋は道路と電車が走れる構造(鉄道道路併用橋)になっており、この構造での橋梁の長さとしては世界一だそうです。

撮影場所:兵庫県淡路市 淡路SA

日本で最も長い吊り橋です。(世界で見ると2番目です。世界1位は、確かトルコの1915チャナッカレ橋だったかな。)

夜になるとライトアップするので、高速のサービスエリアから神戸の夜景と一緒に見るのが個人的にオススメ。(ライトアップの種類は、季節等によって変わってたはず...)

また、ここのサービスエリアには観覧車があるので、それに乗って景色をみるのもありかも。

撮影場所:秋田県由利本庄市

秋田県にある斜張橋です。

後輩たちがこの橋梁を研究対象に活動を頑張っているのを見て、自分も見に行ってきました!

朝に行って来たけど、交通量もそれなりにあって、散歩で使っている人もちらほら見かけて、周辺に住む人達の生活にとって大事な橋だなと実感しました。

ちなみに...昔はトラス橋だったらしく、架替え?にあたって今の斜張橋になったらしいです。

12/10(火)

自分の関わりのある今年の大きめのイベントがすべて終わりました。

帰省までの残りの時間を研究活動に費やそうと考えています。研究を進めるスピード遅かったからな...

冬休みの予定も立てたし、それを楽しみにしながら2024年残りの時間を楽しく過ごしたいと思います!

10/21(月)

また久々の更新です。

10月も後半、この時期になるともうすぐ1年が終わると感じるようになります。

さて,先週は3年生が研究室に配属され、顔合わせを行なったそうです。私は授業があったため、まだ顔を1度も見れていませんが、今度の飲み会でどんな子が来たのか見れるのが楽しみです。

しかし...自分が研究室に配属されて、もう2年か(・・;) この2年でちゃんと成長できているのだろうか。

ここでの生活もあと約1年半、悔いのないように過ごしていきたいな。

7/20(土)

久々の更新です。

前期も残り3週間ほどで終わります。早いな...。

来週はある授業のスライド発表に、再来週はある授業のテストがあったりで大変ですが、忙しい日々も夏休みに入れば一旦落ち着くと思います(^^;

ただ、授業のほうもある程度落ち着いたら研究のほうに力を入れなきゃなとも思っています。昨年度より研究の進捗ペース落ちてるからな...。

夏休みの楽しみも頭の片隅に入れながら、残りの前期も頑張って乗り切りたいと思います!

5/15(水)

今日はいよいよ4年生の研究テーマが決まりました🎉

今年の研究テーマで自分が何かしら大きく関わることはなさそうですが、自分も卒論の際に先輩にたくさん助けていただいたので、もし何か聞かれたら少しでも力になれるようにはなりたいなと思います。

自分の研究も最近はスローペースでしたが、院での生活も慣れてきましたし、ペースアップしていきます!!

5/9(木)

GWも明けて、ようやく前期も本番かなと感じます。(そう思うのは私だけですかね💦)

昨日はM2以上の院生と先生方が不在だったため、自分が前に立ってゼミを進行しました。

4年生がこれから行う研究内容について分かる範囲で簡単に説明することが主な内容でしたが、あの説明で伝わったのだろうか...(・・;)

毎回思うことだけど、日本語って難しいよな...。大学に入学した頃と比べると、間違いなくコミュニケーション能力は上がっているけど、まだまだ改善するところはあるよな💦

まぁ...それは置いといて、最近は人前に立って話すことが増えたなと感じています。

今年は、ゼミを除くと卒論,東北支部,謝恩式と大きめな行事で人前で話していますし...中高の時の自分がこれを知ったら驚くだろうな(笑)

逆に、人に分かりやすく伝えるにはどうすべきかと考えることも増えましたが、そのおかげで少しずつだけどコミュニケーション能力がついてきているのかなとも思います。

院の授業でも議論・発表がメインになってくるので、この1年でかなり鍛えられるんじゃないかな?もっと頑張らないとな(^^)

4/24(水)

もうすぐGWが近づいているのと同時に4月がもうすぐ終わってしまうことに驚きを感じています...。

のんびり過ごしてたらあっという間に夏ですね(・・;)

それと、本日も英語ゼミに4年生と混じって参加しましたが、自分の研究を英語で説明するって難しいなと思いました。

日本語でも中々難しい言葉を使っているので尚更ですね💦

間違いなく今の4年生に伝わってなかったので、ちょっと考えないといけないな...。

4/18(木)

研究指導計画書も書き、今年度をどう過ごすかある程度考えることができました。

前期は結果を出すことに集中して、後期からは論文を書けるようにできると理想ですが…果たしてどうなるか💦

けど…後輩たちの頑張ってる姿を見ると先輩がだらしないのはいけないなとも思います。

すでに夜遅くまで残って研究してる人が何人かいるし…(゜o゜;

うかうかしてたらあっという間に追いつかれそうです(^^;(競争してる訳ではないですが…)

もっと頑張らないとな!

4/16(火)

新学期が始まって1週間程経ちました。明日から本格的にゼミが始まるので,そろそろペースを上げて頑張らないとなと思っています。(一応,明日話すことはあるので,その心配はしなくてよいですが...)

さて...明日は新4年生の春課題の発表日です。昨年は自分も発表しましたが、あれから1年経ったと思うと色々思うことはありますね(^^;

めちゃくちゃ緊張してたし、質問の受け答えに対しても意味わからんこと言ってたよな…(-""-;)

昨年の自分を思い出しながら,明日の発表は聞こうかなと思います😊

4/12(金)

第1回目の授業がほとんど終わり、どれも面白いと思える授業ばかりでした。

後は、自分が授業を通じてどれだけ自分のものにできるかが大事なので、しっかり勉強していきたいと思います。

研究室絡みでは、新4年生が来週に春課題の発表があるため、研究室に多くの人が集まっています。

どんな発表をするのか楽しみです!

それと...もっと新4年生とも交流しないとな。外国語文献の講義は院生も出れるから、まずはそこで色々お話してみるか!英語だけど...笑

4/10(水)

遅くなりましたが、ついに大学院生としての生活が始まりました。

授業に研究と、ひょっとしたら昨年度より忙しい日々になりそうですが、1日1日を大事に過ごしていきたいなと思います.

今年度はどんな1年になるかとても楽しみです.

現在の閲覧人数: 3

総閲覧数:1431