| 6/11 | 休み |

| 6/25 | ポスターチェック |

| 7/2 | 休み |

| 7/9 | 発表本番 |

| 実施日時 | 実施場所 | 参加者 | 活動内容 | 次回予定 |

| 2012/5/21 | 218 | シ/ヤ/ゴ/ウ/ン/ロ | ガイダンス | 各自の調査内容を報告 |

| 2012/5/28 | 218 | シ/ヤ/ゴ/ウ/ン/ロ | ガイダンス | 設計上のリスクの扱いについて |

| 2012/6/4 | 218 | シ/ヤ/ゴ/ウ/ン/ロ | ガイダンス | 個別事例を集約して表にできるか |

| 2012/6/18 | 218 | シ/ヤ/ゴ/ウ/ン/ロ | ガイダンス | 作成したポスターのチェック |

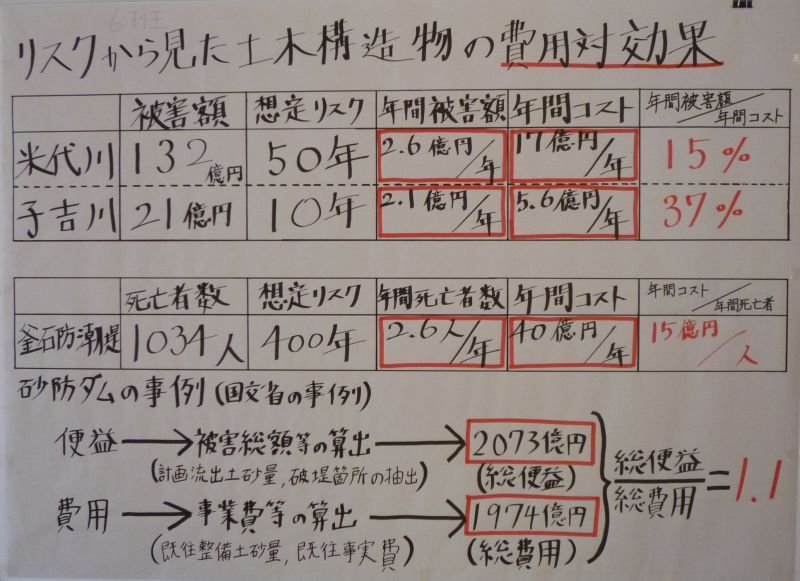

| 防災構造物 | 防いでいるリスク(設計段階の想定) | 防がなかったときの年間死亡リスク | 建設コスト | 費用対効果(コスト/年間死亡者) |

| 米代川の堤防 | 60年に1度の豪雨 | 建設前の被害(11人死亡、平成19年) | 69億円(平成19年事業費) |

| ダムの名称 | 所在 | 目的 | 総貯水容量/有効貯水容量(立方メートル | その他概要 | |

| 砂子沢ダム(すなこざわ) | 鹿角郡小坂町小坂字砂子沢国有林 | F.N.W | 865万/763万 | 小坂川沿川の洪水被害を防除し、下流既得用水の補給等流水の正常な機能の維持と増進を図り、さらに小坂町・鹿角市の水道用水としても使われる多目的ダム | |

| 大内ダム | 由利本荘市小栗山 | F.N.W | 72.4万/62.6万 | 畑川沿川の洪水被害と既得用水の補給等流水の正常な機能の維持と増進を図り、さらに大内町の水道用水としても使われる多目的ダム | |

| 早口ダム(はやくち) | 大館市早口沢国有林 | F.P | 655万/505万 | 早口川沿川の洪水被害を防除し、早口発電所を建設し発電を行うダムとして建設された | |

| 鎧畑ダム(よろいはた) | 仙北市田沢湖田沢字小蟹沢 | F.P | 5100万/4300万 | 総工事費約24億円で完成した。雄物川中流部の強首(こわくび)地区から椿川地区の狭さく部の上流の刈和野地区が洪水のたびに遊水池と化し、多大の被害を受けるため、その根本的解決策として4大支川のダム群の第一号として建設省により建設された | |

| 皆瀬ダム | 湯沢市皆瀬字小貝渕 | F.N.A.P | 3160万/2630万 | 総事業費約36億円で完成。鎧畑ダムと同様、雄物川水系の洪水調節ダム群の一つとして、皆瀬川上流に計画された。 | |

| 森吉ダム(もりよし) | 北秋田市森吉字大印 | F.P | 3720万/2690万 | 昭和28年度に総事業費約11億円で完成。 | |

| 萩形ダム(はぎなり) | 北秋田郡上小阿仁(こあに)村南沢字小阿仁 | F.H.P | 1495万/1165万 | 昭和41年度に総事業費18億円で完成。補助多目的ダムで小阿仁川沿川の洪水被害を防除するとともに、新たに杉沢発電所を建設し発電を行う多目的ダム | |

| 素波里ダム(すばり) | 山本郡藤里町粕毛字南鹿瀬内沢 | F.N.A.P | 4250万/3950万 | 昭和45年度に総事業費約20億円で完成した。粕毛川、藤琴川沿川の洪水被害を防除するとともに、国営能代地区総合開発事業(A=3.270ヘクタール)へのかんがい用水の補給と下流既得用水の補給ならびに素波里発電所において発電を行うダムとして建設 | |

| 旭川ダム | 秋田市仁別マンダラメ | F.N | 520万/420万 | 47年度に総事業費25億円で完成した。旭川沿川の洪水被害を防除するとともに、下流既得用水の補給等流水の正常な機能の維持と増進を図るダム | |

| 岩見ダム | 秋田市河辺三内字財の神 | F.N.P | 1930万/1600万 | 昭和54年度に総事業費110億円で完成した。岩見川沿川の洪水被害を防除し、下流既得用水の補給など流水の正常な機能の維持と増進を図り、岩見発電所を建設し発電を行うダムとして建設 | |

| 山瀬ダム | 大館市岩瀬字平戸内尻 | F.N.W.I.P | 1290万/1090万 | 平成3年度に総事業費398億円をかけ、県補助ダムでは初めてのロックフィルダムとして建設。岩瀬川沿川の洪水被害を防除し、下流既得用水の補給等流水の正常な機能の維持と増進を図り、さらに田代町・能代市に対し水道用水として供給し、かつ工業用水として東北電力(株)能代火力発電所に対しても供給する。また新たに、山瀬発電所を建設し、発電を行う多目的ダム | |

| 水沢ダム | 山本郡八峰町峰浜水沢字水沢山 | F.A | 300.1万/259.6万 | 平成6年度に総事業費73.89億円で完成した。水沢川沿川の洪水被害を防除し、河川流水の正常な機能の維持とかんがい用水の補給を目的とした多目的ダム | |

| 協和ダム | 大仙市協和船岡 | F.N.W | 780万/705万 | 平成10年3月に総事業費246億円で完成した。淀川沿川の洪水被害を防除し、下流既得用水の補給等流水の正常な機能の維持と増進を図り、さらに協和町に対し水道用水として使われる多目的ダム | |

| 大松川ダム | 横手市山内松川 | F.N.W.A.P | 1215万/1100万 | 平成11年3月に総事業費約414億円で完成した。横手川沿川の洪水被害を防除し、下流既得用水の補給等流水の正常な機能の維持と増進を図り、さらに横手市に対し水道用水として供給し、かつ横手市金沢中野地区の農地272.4haに対し、かんがい用水の補給を行っている。また新たに県営大松川発電所を建設して発電を行う多目的ダム | |

| 玉川ダム | 仙北市田沢湖田沢 | F.N.W.I.P.A | 2540万/2290万 | 鎧畑及び皆瀬ダムの完成後、昭和44年7月、同47年7月と大洪水が続いたため建設。昭和62年6月に完成した |

県が管理しているダムhttp://www.pref.akita.jp/kasen/kasen03.htm http://www.pref.akita.jp/kasen/kasen02.htm (ロ)より

この中から比較的に大規模なダムの四つについてまとめることにした。

| 名称 | 防いでいるリスク | 建設に伴う被害 | 建設費用 | |

| 鎧畑ダム | 浸水面積40平方メートル 浸水量1億2000万立方メートル 最大水位8.9メートル 被害額10億1000万円※1947年(昭和22年)当時の額 | 民家9戸11世帯 公共建物1棟 水田8ヘクタール 畑地7.3ヘクタール 山林76.6ヘクタール 水没 | 24億円+3億4.500万 | |

| 皆瀬ダム | 鎧畑ダムと同様 | 36億円 | ||

| 玉川ダム | 年間5回程度の洪水調節 その他鎧畑ダムと同様 | 118戸129世帯 水没農地123ヘクタール 水没面積800ヘクタール | 1.220億円 |

| 代替案 | メリット&デメリット | |

| 緑のダム | 森林のもつ保水機能を利用し、ダムと同じ効果を得る。メリット;一日50ミリ以下の通常の降水量なら最大限の効果が発揮される。むやみに森林を破壊しない・ダム建設コストがかからない・その地域住民の追い出しなどがない。デメリット;非透湿性の土壌の場合、効果が得られない・一日100ミリを超えるような豪雨などがけ崩れなどを生み出す恐れがある。保水性が仇となり、適度な水量が河川に流れなくなる。 |

〜過去の代替案の例から(足羽川ダム<福井県>)〜

| 堤防嵩上げ | ダムと同等の洪水調節機能を発揮する。メリット;ダムほど建設コストがかからない・ダム建設のための広い土地がない場合。デメリット;堤防全体を盛り土して補強するため、堤防沿いの家屋移転と橋梁の架け替えが不可欠。 | |

| 堤防(川幅)拡幅案 | 堤防間の川幅を拡幅することで流量をより多く処理することができる。デメリット;堤防嵩上げ案より更に堤防沿いの家屋移転が必要となる。 | |

| 川底掘削案 | メリット;移転世帯がない・ダムより建設コストがかからない・ダム建設の土地がないデメリット;架け替えや掘削区間の護岸補強工事が必須・川底掘削により海水が逆流して塩水が遡上し塩害を引き起こすため、河口堰の建設や落差工を各所で設置しなければならず、漁業・農業への影響が甚大。ダムによる土砂掘削量より多いので、残土処理が問題になる。 | |

| 遊水地案 | 上流の広大な平地でかつ洪水が自然に流入できる地点に遊水地を建設することが必要となる。デメリット;周辺集落も洪水時の被害防止のため輪中のように堤防で囲む必要がある・遊水地内は用地使用制限が掛けられる・自動車道などがあれば、付け替えや補強工事を必要とする為交通障害を起こす。 | |

| 放水路案 | 放水路をつくり、ダムまで洪水を運ぶ。メリット;移転世帯が最小限の犠牲ですむ。デメリット;道路などの付け替えや補強工事が必要になる場合がある・この他、放水路に堤防整備が必要となり、それによる2次的な家屋移転や橋梁架け替えが発生する。 | |

| 地下ダム案 | メリット;ダム建設のための広い土地がない・移転世帯がでないデメリット;ダムより土砂掘削量が多いため、残土処理が問題・高度な技術とダムより莫大な建設費が予想される |

(ロ)より

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%80%E3%83%A0%E3%81%AE%E4%BB%A3%E6%9B%BF%E6%A1%88

| 場所 | 住所 | 普段の活動 | 収容人数 |

| チャレンジオフィス秋田 | 秋田市土崎港西9番15号 | 事務作業場の提供 | 970人収容 |

| 秋田市環境部庁舎 | 秋田市寺内蛭根三丁目24‐3 | 環境保全、廃棄物の処理及び再利用等に関する事務 | 580人収容、など他40か所 |

| 場所 | 普段の活動 | 収容人数 |

| 秋田市立秋田商業高校グラウンド | 学校 | 37060人収容 |

| 国土交通省秋谷防災ステーション | 緊急時に迅速な情報収集や応急復旧に対応する、冬期間は除雪基地として利用する | 9400人収容、など他24か所 |

東北地方は一般のものを含め、独自の施工管理がある。

| 設計耐用年数 | 基本100年 | 100年もたせることが困難なものや交換可能な設計段階において実現可能な設計耐用期間を検討するものとする。 | |

| 発注者が決めること | 事業実施計画に基づき、構造部の用途、建設場所及び規模を定める。 | 関係機関との協議ならびに周辺住民への説明を行い、予め合意を得ておく。 | 各段階において検査計画を立案しなければならない。 |

(ヤ) 「秋田市」http://www.city.akita.akita.jp/city/gn/ds/t_map/default.htm

「秋田 設計至方書」 http://www.thr.mlit.go.jp/tougi/choshi/pdf/con_guide/main.pdf#search='秋田 設計示方書'

建物の耐久性能 http://www.house-support.net/seinou/taikyuu.htm 「ゴ」

耐久性の3要素 http://www.ads-network.co.jp/taikyusei/taikyusei-kangaeru-01.htm 「ゴ」

| 名前 | 一般的な高さ | 材料 |

| 防潮堤 | 干潮面から4.6〜8.0m | 鉄筋コンクリート、鋼、蛇かご |

・蛇かご…石を砕いてブロック状に詰め込んだもの

| 防潮堤 | 場所 | 大きさ | かかった月日、コスト | 規模 |

| 世界最深の防潮堤 | 岩手県釜石市 | 水深63m全長1960m | 30年、1200億円 | 400年に一度 |

| 計画高水流量(立方メートル毎秒) | 計画高水位に加える高さ(メートル) |

| 200未満 | 0.6 |

| 200以上500未満 | 0.8 |

| 500以上2000未満 | 1 |

| 2000以上5000未満 | 1.2 |

| 5000以上10000m未満 | 1.5 |

| 10000以上 | 2 |

| 計画高水流量(立方メートル毎秒) | 天端幅(メートル) |

| 500未満 | 3 |

| 500以上2000未満 | 4 |

| 2000以上5000未満 | 5 |

| 5000以上10000未満 | 6 |

| 10000以上 | 7 |

| 河川名 | 想定した大雨 |

| 雄物川 | 150年に1回程度(椿川より上流では100年に1回程度) |

| 旭川・大平川 | 100年に1回程度 |

| 草生津川 | 50年に1回程度 |

| 新城川 | 50年に1回程度 |

| 岩見川 | 80年に1回程度 |

| 猿田川 | 50年に1回程度 |

| 河川名 | 死者 | 年 | 想定リスク | 建設コスト |

| 雄物川 | 11人 | 1947年(昭和22年) | 150年に1回 | |

| 米代川 | 1人 | 2007年(平成19年) | 50年に1回 | 69億 |

| 子吉川 | 1947年(昭和22年) | 10年に1回 | 170億 |

| 危険個所 | 保全対象人家戸数 | 概成・着手済み箇所の保全対象人家戸数 | 保全対象人家に対する概成・着手数の保全人家割合 |

| 1.692 | 16.648 | 4.108 | 24.7% |

| 実施日時 | 実施場所 | 参加者 | 活動内容 | 次回予定 |

| 2011/5/16 | 218 | ク/マ/シ/チ/カ/ン | ガイダンス | 各自の調査内容を報告 |

| 2011/5/23 | 218 | ク/マ/シ/チ/カ/ン | 各自の調査内容を報告 | より詳細な調査内容を報告 |

| 2011/5/30 | 218 | ク/マ/シ/チ/カ/ン | 各自の調査内容を報告 | 対策とコストについて |

| 2011/6/6 | 218 | ク/マ/シ/ン | 各自の調査内容を報告 | 対策とコストについて |

| 2011/6/13 | 218 | ク/マ/シ/ン | 各自の調査内容を報告 | 対策とコストについて |

| 2011/6/20 | 218 | マ/シ/チ/カ/ン | 各自の調査内容を報告 | 対策とコストについて |

| 2011/6/28 | 218 | マ/シ/チ/カ/ン | ポスター草案 | 発表練習 |

津波の死亡リスクはどれくらいか。 100年に数万人が死ぬリスクに対して、 どれだけのコストをかけた対策をすべきか。 比較的高い身近な死亡リスクは何か。 自殺、ガン、交通事故等。 国内の年間の交通死亡事故死者数は、年々減ってきているが、 数千人レベル。 交差点を信号式からラウンドアバウト式に変更することで、 死亡事故死者数はどれくらい減るか。 例えば、 巨大な防潮堤を整備するコストとラウンドアバウト交差点を整備するコストと、 死亡リスクを減少させる効果の関係は。などなど。