青野の卒論日誌

2024年度†

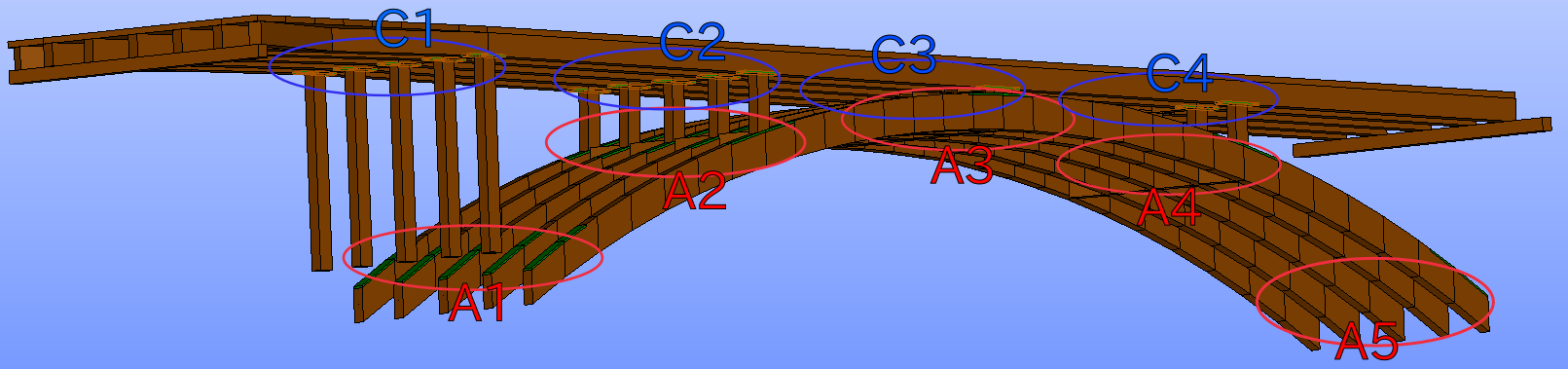

2箇所同時腐朽時の感度†

今まで1箇所ずつ腐朽した場合の感度を見ていたが、これから2箇所同時腐朽した場合の感度を取っていこうと思う。

とりあえず順番にA1との組み合わせから考えて解析していく。考える通りが多すぎるのでとりあえずはヤング率が同じ倍率で低下するものとする。(違う倍率だとアーチだけで\( 13\times12\times10 \)とかで多すぎてきつい)

<メモ>†

参考:

経年による木製アーチ道路橋(かじか橋)の構造性能と健全度調査

UNIXコマンド†

- ここのUNIXコマンドはひと通り使えるようになる。

- コマンド集

- 操作系コマンド

- ジャンルごとに細かいもの

- viにおいて[:w ファイル名]とすると別名保存できる

- 複数行のコメントアウト

1.Ctrl + v。

2.コメントアウト範囲を選択。

3.Shift + i

4.%を入力。

5.Escキーで完了。

- free:メモリの空き容量やメモリの使用量を確認

- top:実行中のプロセスの状態を確認

- swapファイルがあると出てしまったら→la -aで隠しファイルを表示する→〜.swpファイルがあるのでそれを削除 これで問題なくなるはず

gnuplot†

inkscape†

- inkscapeでDesign

- 凡例のみを消してグラフを残したいときは、「ノードツールで選択→画面上のパス→分解」 をやることで消すことができる。(選択したあとctr+shift+Kでショートカットできる)

- 上記の方法だと色もなくなってしまうので色は、「ノードツールで選択→ストロークの塗り」 で色付け作業をする。

- LaTex入門コマンド

- LaTexコマンド一覧(直コマンド)

- 単位の累乗(cm^2,mm^2)をするときは直接cm^2やmm^2で書くのではなく式として認識させるために$で囲う必要がある。

- 図の中に文字の大きさの変え方

- 数式の書き方

- 余白の調整

- 特殊文字

- pngの貼り方 \includegraphics[width=30mm]{.png} (数字は画像の幅の拡大・縮小) [height=30mm] で縦の長さ変更 (.jpgもこのコマンドで貼ることができる)

- pdfの貼り方 \input{.pdf_tex}

- \if0 \fi でコメントアウトしたい行を囲むと複数行のコメントアウトができる。

- 〇〇Gとやると〇〇行に移動してくれる

- /単語で単語検索ができる :noh でハイライト表示を終了

- _を入れたいときは¥_のように入力すると_が入力できる

- :%s/(変更前)/(変更後)/g で全部(変更後)に置き換えることができる

- Ctrl + v で指定した範囲をDeleteで削除できる (shift + vで行選択)

- $:行末へ移動

- ^:行頭へ移動

- 段落を変えたあとに字下げをしたくない場合は\noindentを入れることで字下げがなくなる。

- 字下げを入れたい場合は\indentで字下げをすることができる。

Salome-Meca†

[m]単位でモデリングするときは,密度の単位はkg/m3を用いる。

GenerateVectorsは2Dの結果を可視化するときに適用するものらしい。(別に入れても問題ないなら忘れないために常に入れておいたほうが安全だと思う)

Normalmodesanimationrealは鉛直or水平の振動を見ることができるもの?

Normalmodesanimationcomplexは鉛直・水平振動を同時に起こせるもの?

自分用メモ†

- 画像が大きいとき、画像をGIMPで開き.pngから.jpgに変えるだけで大幅にファイルを小さくすることができる。

POUTRE 梁(ビーム)

COQUE シェル

AXE_POUTRE ビーム軸

coq_pou このオプションにより、船体内に格子状の部品を梁状の部品と接続することが可能になります?(原文:This option makes it possible to connect a part with a grid in hull with a beam part.)

http://www-mdp.eng.cam.ac.uk/web/CD/engapps/aster_docs/UDocs-HTML/U44401i1/U44401i1.pdf.html#52(P52)

5/15~5/26 教育実習

5/29 研究再開

全角/半角の切り替えは、「無変換」(左手親指)でもできる

コピペは、左クリックで領域選択したら、スクロールボタンで貼り付け

単語選択は、ダブルクリックで可(トリプルクリックだと行選択)

学会メモ†

東北支部(3/2)†

初めての学会発表で東北支部(岩手大学)で発表したが、やっぱり質問対応が上手くいかない。

質問の意図が上手く汲み取れなくて違う回答をしたあとに質問内容を変えてもらってなんとか回答できるようになる。

相手の質問内容を上手く理解できるようになる必要がある。

また、他の人の発表が全然理解できなかったのでもっと理解できるよう幅広い知識と様々な試験方法を知っておく必要があると感じた。

![[PukiWiki] [PukiWiki]](image/pukiwiki.png)

![[PukiWiki] [PukiWiki]](image/pukiwiki.png)