FrontPage

春休み課題†

振動班†

- 細長い長方形断面の梁(想像しやすい材料と大きさ)の梁

- 境界条件は単純梁、片持ち梁、両端固定、その他

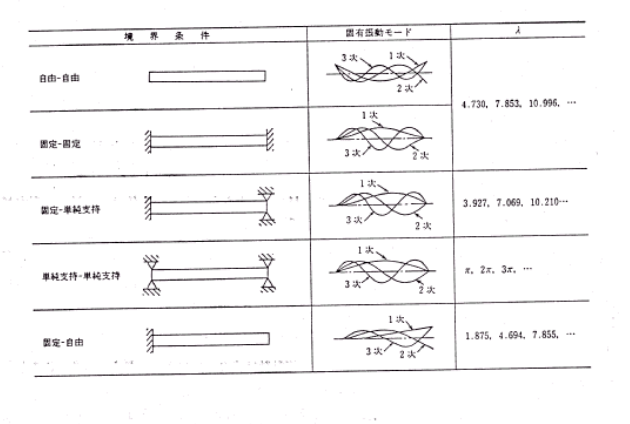

- モード解析で、曲げ振動(縦方向、横方向)、ねじれ振動の1次、2次、それ以上のモードの固有振動数と振動モードを求める

- 上記の理論値を求め、比較する

- 梁の細長さや要素数を変え、収束値が理論値に近くなる条件を考察

梁条件†

- 単純梁1【幅×厚さ×長さ(スパン長)】かつ【メッシュ】

- 単純梁2【幅×厚さ×長さ(スパン長)】かつ【メッシュ】

- 片持ち梁1【幅×厚さ×長さ(スパン長)】かつ【メッシュ】

- 片持ち梁2【幅×厚さ×長さ(スパン長)】かつ【メッシュ】

- 両端固定1【幅×厚さ×長さ(スパン長)】かつ【メッシュ】

- 両端固定2【幅×厚さ×長さ(スパン長)】かつ【メッシュ】

- 理論式 f = \( \frac{ω}{2π} \)=\( \frac{1}{2π}\frac{λ^{2}}{l^{2}}\sqrt{\frac{EI}{ρA}} \)

(λ:無次元定数 L:長さ E:ヤング率 I:断面二次モーメント ρ:密度 A:断面積 f:固有振動数)

やること†

- 理論値の算出 →一次モードが面内一次振動で1801Hz

→二次モードが面外一次振動で3603Hz

担当割当†

面内は考えている面の水平方向を意味する。面外は考えている面との直交方向を意味する。

平面内に横たわる構造系がその平面内で荷重載荷を受けていながら、その平面から外に飛び出してたわむような座屈をする場合、この座屈を「横倒れ座屈」とか「面外座屈」と言う。これに対して載荷平面内で生じる座屈は「面内座屈」と言う。

平面内に載荷を受ける構造部材では、この面内で強度を発揮するのが目的だから一般に面内の剛性を最も大きくとっているが、相対的に面外の剛性は低くなるので面内座屈よりも面外座屈が構造部材の強度を支配することは少くない。

参考資料†

![[PukiWiki] [PukiWiki]](image/pukiwiki.png)

![[PukiWiki] [PukiWiki]](image/pukiwiki.png)