![[PukiWiki] [PukiWiki]](image/pukiwiki.png)

![[PukiWiki] [PukiWiki]](image/pukiwiki.png)

由利橋のケーブルの固有振動数の理論値は0.38Hzであるが、約0.66Hzで共振していた。

この原因として考えられるものは、①サグの影響②斜角の影響③ギャロッピング

①②を解析で検討していくために、最初にサグをモデル化して振動解析を行えるようにすることが当面の目標。

これまでのサグは、ケーブルモデルを真っ直ぐに作成し重力を与えてサグを作っていたが、この方法だとサグによる影響が出ていない可能性がある。

そこで、モデル作成時にサグの形状に曲げて作っておき、張力を与え、その後重力を載荷することでサグを形成させるという手順で解析を行う。

ある一定のサグ比になると、サグなしモデルと比較して固有振動数が変化するという論文もあるので、まずはサグを作った状態で振動解析を行う。

サグモデルを作成するために、ケーブル直線モデルに張力と重力をかけてサグを作り、各点の座標を読み取る。

その座標に従ってgeometryで点を打ち、曲線状にケーブルを作成する。

l=113.149m、d=152mm、T=1003.69kN、ρ=7800kg/m^3、ポアソン比=0.3のときのサグの理論値は2.16m

直線モデルに張力&重力をかけた時のサグの大きさは2.25m(理論値との相対誤差は4.2%)

卒論ではSolid要素を使用して振動解析を行っていたが、今後はcable要素を使っていく予定であるためcable要素でも振動解析を行えるかを確認してみる。

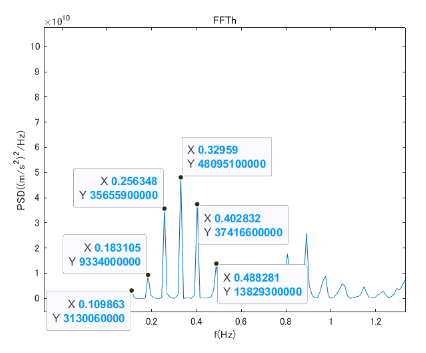

①step数0.001での振動解析

固有振動数の理論値は、1次=0.38Hz、3次=1.13Hz、5次=1.88Hz

どの卓越振動数がどのモードのものかがわからないようなグラフになっている。もしかしたら、step数の影響で雑音が入っているかも

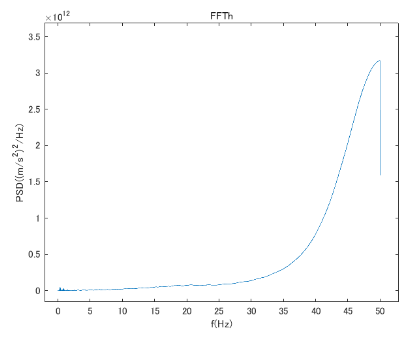

②step数0.01での振動解析

step数0.001のときに出ていた雑音のような卓越振動数がなくなり、理論値に近い値が出力されている。

また、solid要素で解析していたときは、1次=0.391Hz、3次=1.17Hz、5次=2.05Hzであり、それにも近い値が出力されるようになった。

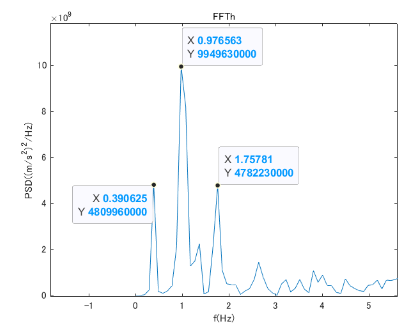

③直線モデルで重力かけない(サグを作らない状態で)振動解析を行った結果が下の表 step数0.01

3次と思われる卓越振動数以外は、重力ありの振動解析と同じ振動数になっている。

次はsin波をあたえて卓越振動数で共振するかを確認する。

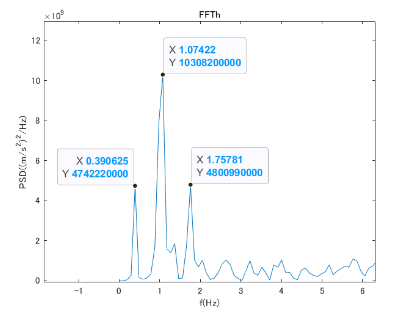

振動解析で卓越した振動数のsin波を与えて共振するか確認する。

モデルには重力をかけない状態でsin波を与えている。

この結果から、由利橋のケーブルの固有振動数は1次モード=0.390625Hz、3次モード=1.07422Hz、5次モード=1.75781Hzであることがわかった。

理論値との誤差は、1次モード=3.7%、3次モード=5.3%、5次モード=6.4%

卒論ではsolid要素(3D)で振動解析を行っていたが、cable要素(1D)でも振動解析を行えることがわかったので、次はサグモデルを作成していきたい。