やること†

木製治山ダムの解析†

一面せん断モデル作成†

- 打ち込み深さ100mm

- 〃 150mm

- 〃 200mm

- 上記の結果と実験結果との比較、妥当性の検討

引き抜き試験モデル作成†

- 打ち込み深さ100mm

- 〃 150mm

- 〃 200mm

- ラグスクリュー、異型棒鋼D16

- 上記の結果と実験結果との比較、妥当性の検討

接合具についての検討†

- 打ち込み深さ100〜200mm

- ラグスクリュー又は異型棒鋼

- 異型棒鋼の場合の径(D16、D14、D12・・・)

・・・上記の条件についてのせん断、引き抜き性能の比較

(来年度or早ければ今年度?)

タイトル†

- 鋼棒の木部へのめり込みを考慮した木質構造接合部の数値モデル化(仮)

気づいたこととか†

Salome-Meca関連メモ†

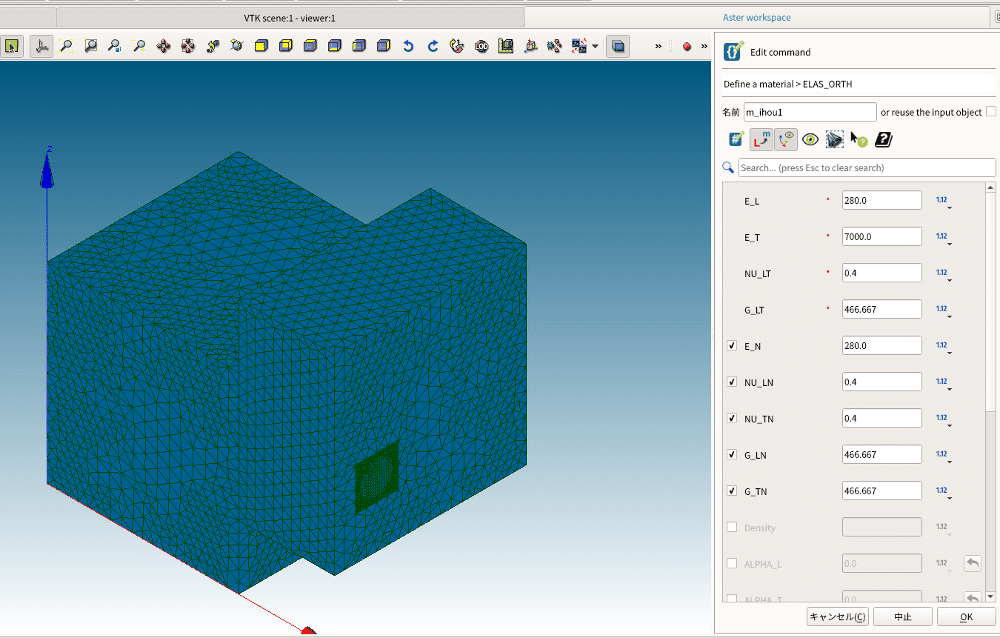

7/2 異方性を持つ材料の弾塑性解析(Salome-Meca)†

- やっぱり異方性材料の弾塑性解析はSalome-Meca2019でもサポートしていないっぽいです。(マニュアルをかなり読んだがどこにも書いていなかった)

- 圧縮と引張の特性を変えれるDEFI_MATERIAUの設定は見つけることができたけど、何回やってもABNORMAL_ABOUTのエラーが出て解析がうまくいかない。

- 「Define a material」→「ECRO_ASYM_LINE」を設定し、「STAT_NON_LINE」→「COMPORTMENT」→「RERATION」のところで「VMIS_ASYM_LIME」を選択するとできる、らしい。まだ調査中

- Salome-Meca usageによると、Salome-Meca2019でECRO_○○系統はバグが発生しやすいとの書き込みがあった。

Flameshot†

- デスクトップの画像をキャプチャーするとき、デフォルトのPrintscreen機能でキャプチャー→gimpで編集、という作業をしていましたが、Flameshotっていうソフトがわりと便利で使いやすいです。

sudo apt install flameshot

- でインストール後、「アプリケーション」→「take grapical screenshot」で右クリック→「このランチャをパネルに追加」で上に追加しておく。

- あとはここをキャプチャーしたいときにクリックして範囲を選択するだけ。

- これのいいところは、簡単な編集が一緒にできます。(上の画像の赤い□とか、つまりわざわざgimpとかで作業する必要がない)

木製治山ダム 解析†

10/28†

- せん断試験 100mmモデルを改良。

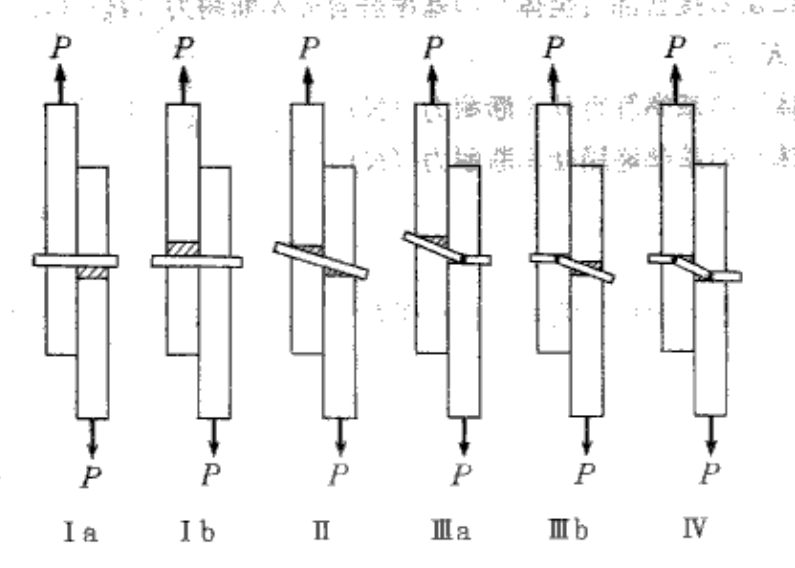

| 降伏せん断耐力 | 降伏モード |

| 理論値 | 4.23 | Ⅲb |

| 実験値 | 5.65 | Ⅲb |

| 解析値 | 5.82 | Ⅲb |

だいぶ実験値に近づいた。

8/30 モデルの妥当性†

- 打ち込み深さ100mm、150mm、200mmのモデルについて、理論値および実験値とSalome-Meca2019で行った解析結果の比較を行った。

理論値†

実験値†

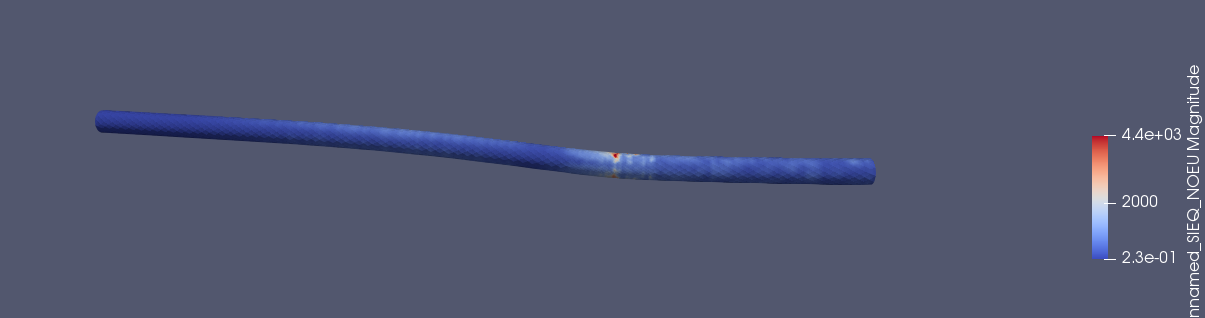

- 先端変位が30mmを超えたときに異型棒鋼にかかる応力を計算したもの

解析値†

- Salome-Meca2019で行った解析結果

- 応力の一番高い箇所の結果を抽出したもの

降伏モード†

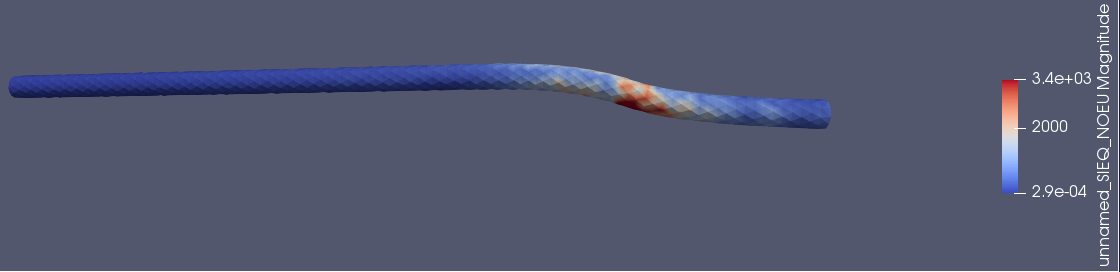

打ち込み深さ100mm†

| 降伏せん断耐力 | 降伏モード |

| 理論値 | 4.23 | Ⅲb |

| 実験値 | 5.65 | Ⅲb |

| 解析値 | 4.91 | Ⅲb |

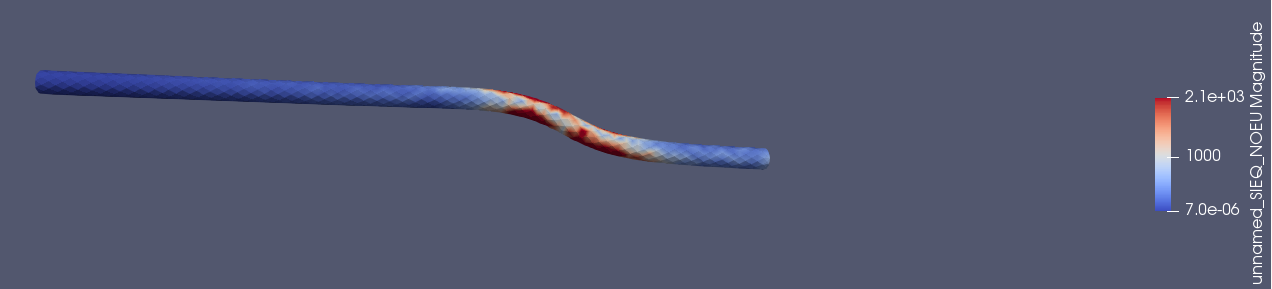

打ち込み深さ150mm†

| 降伏せん断耐力 | 降伏モード |

| 理論値 | 4.66 | Ⅲb |

| 実験値 | 7.55 | Ⅳ |

| 解析値 | 2.93 | Ⅳ |

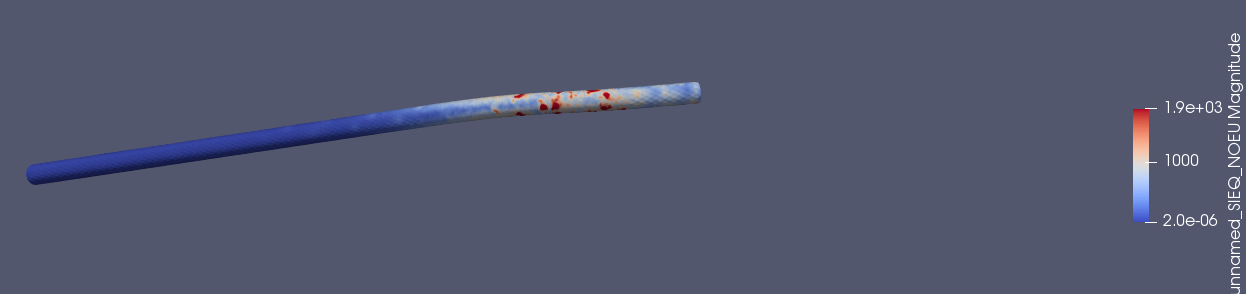

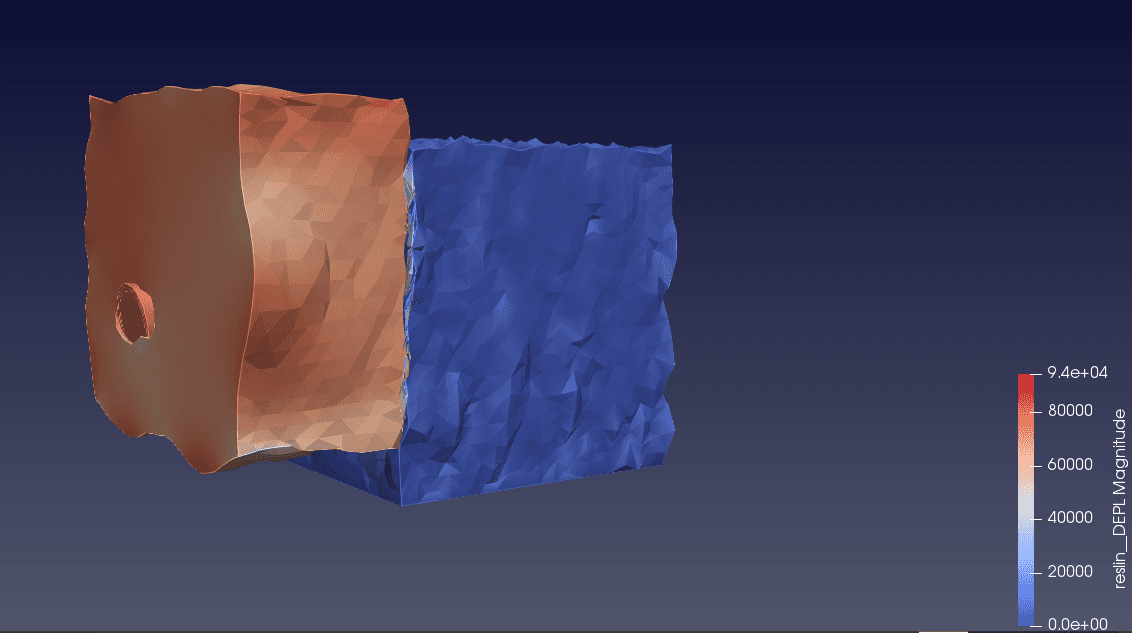

- 他よりも応力の値は低いが、応力の高い箇所(赤い部分)が広範囲に広がっている→応力が分散している可能性

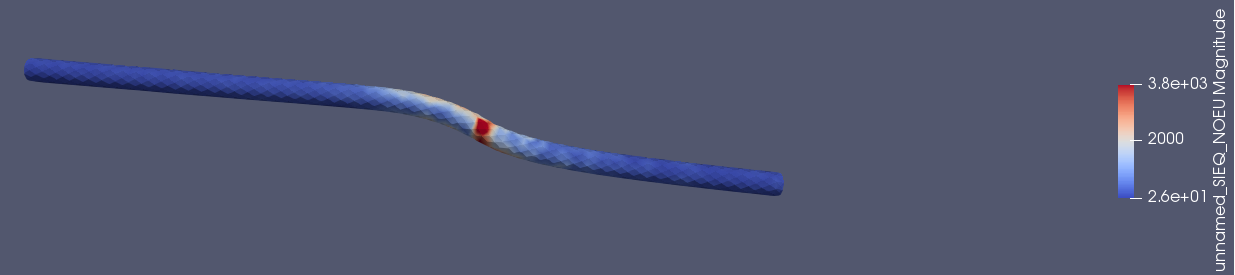

打ち込み深さ200mm†

| 降伏せん断耐力 | 降伏モード |

| 理論値 | 5.34 | Ⅲb |

| 実験値 | 8.70 | Ⅳ |

| 解析値 | 8.50 | Ⅳ |

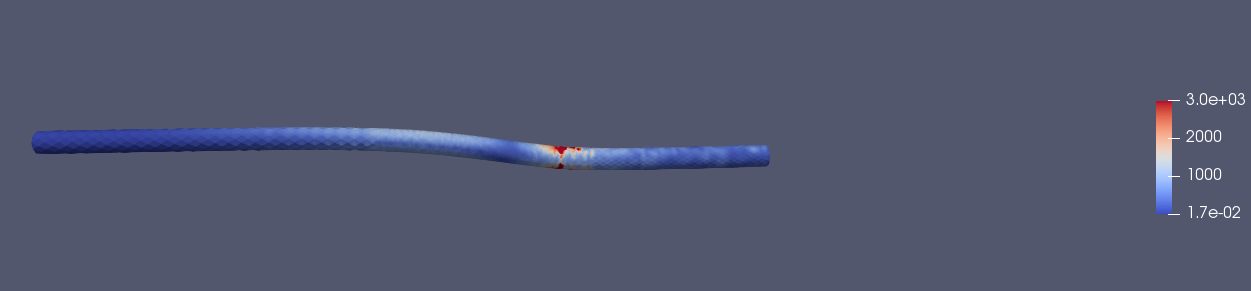

追記 打ち込み深さ150mmのモデルについて†

- 応力が集中する箇所(せん断面近く)を、サブメッシュを利用して細かくメッシュを切ってみた。

| 降伏せん断耐力 | 降伏モード |

| 理論値 | 4.66 | Ⅲb |

| 実験値 | 7.55 | Ⅳ |

| 解析値 | 4.78 | Ⅲa |

- こっちのほうが理論値に近く、応力が集中していることが確認できた。

10/19 追記†

- 仮想材料の設定を見直して、少しだけヤング率を上げてみた。

| 理論値 | 4.66 | Ⅲb |

| 実験値 | 7.55 | Ⅳ |

| 解析値 | 7.52 | Ⅳ |

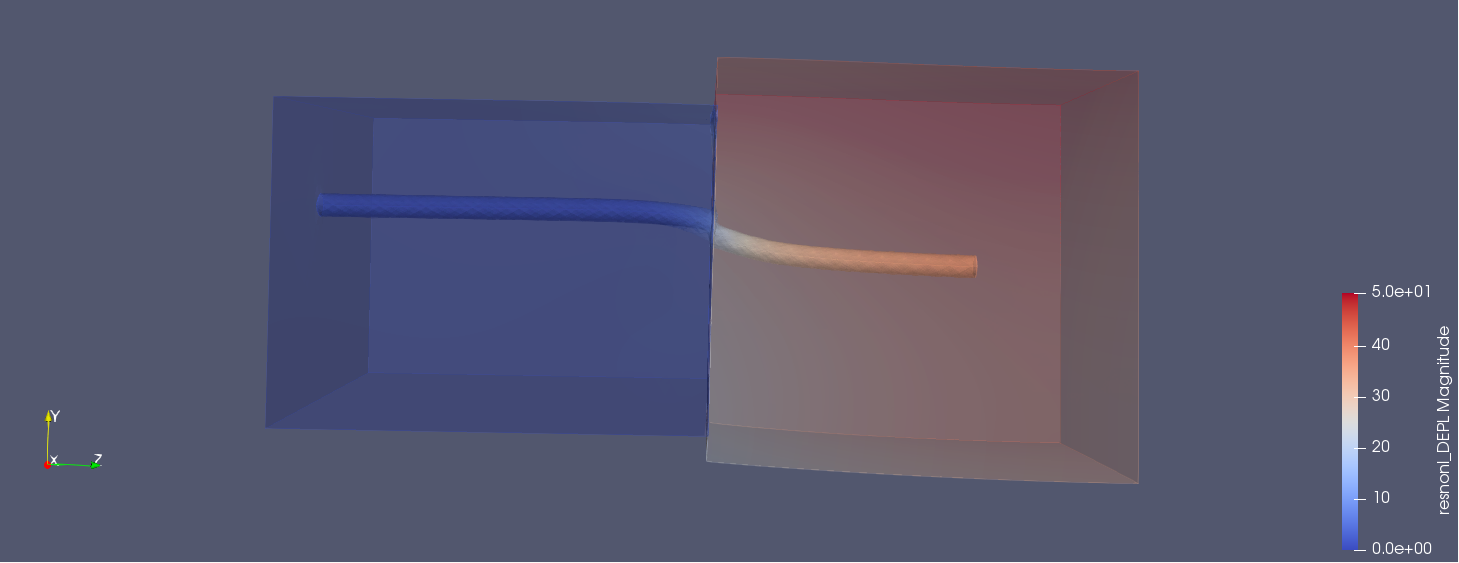

6/21 現在の途中経過†

- 打ち込み深さ100mm、150mm、200mmのモデルを作成→解析

- 100mm

- 野田さんの実験結果との比較を行う。

- 現段階で確認できたこと

- 打ち込み深さごとの降伏モードのパターンは実験値(論文P49)とほぼ一致

- これから検証すること

- 降伏耐力の実験値(論文P46)との比較

- 降伏せん断耐力の実験値(論文P49)との比較

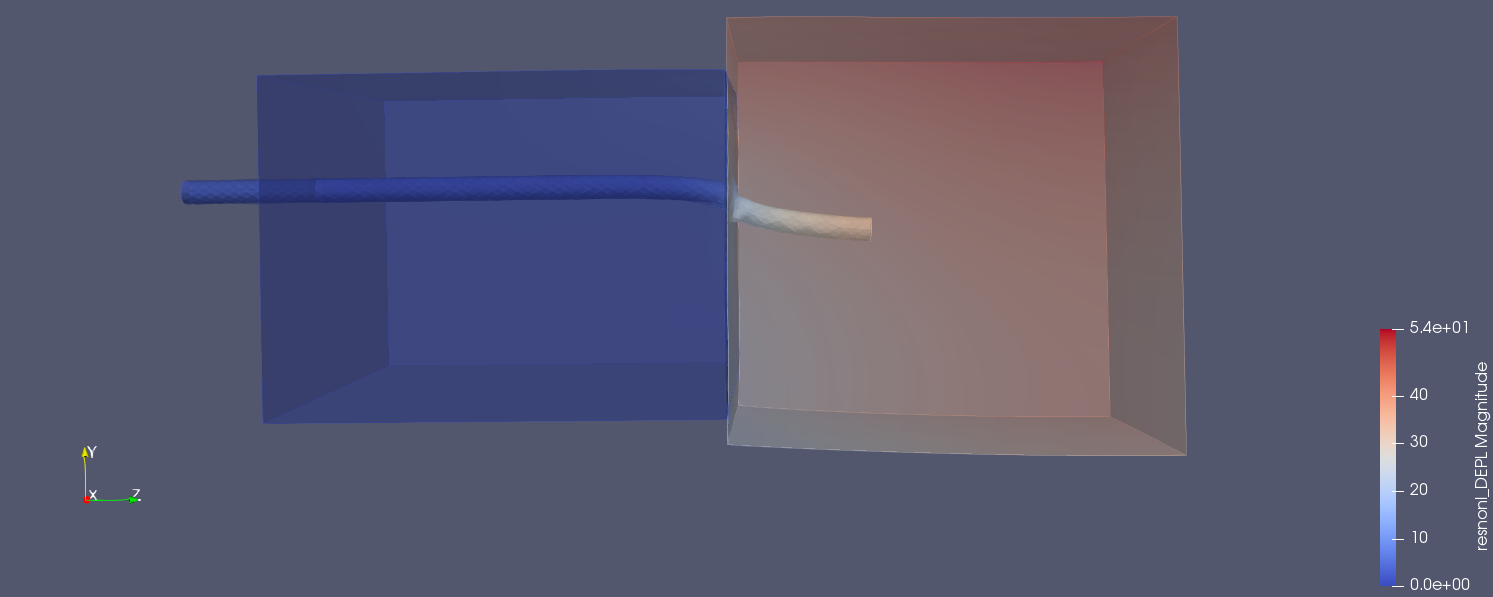

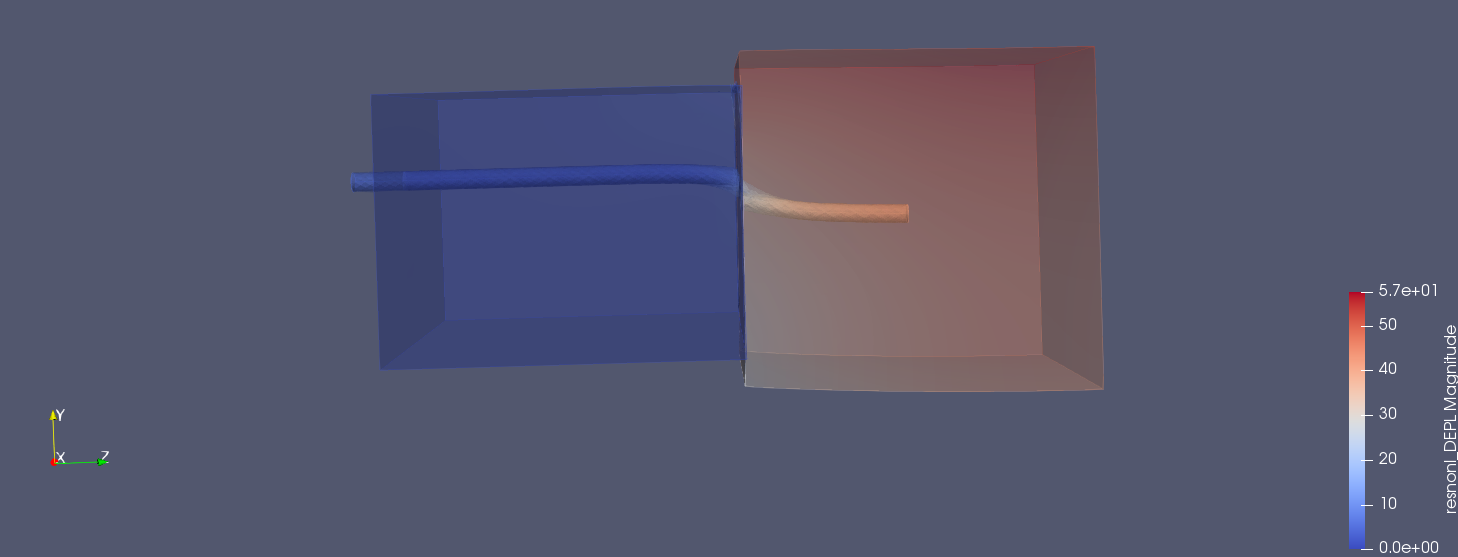

- 引き抜き試験用モデル作成

6/11 疑問†

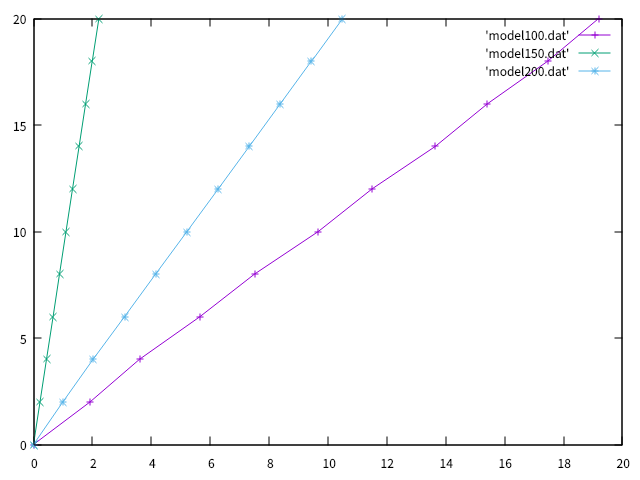

- 異型棒鋼の木材接続面の任意の点を取り、横軸:変位,縦軸:荷重(N/mm2)のグラフを作成。

- まだ降伏しないので、もっと荷重をかけたほうがよいでしょうか?

- 降伏モードは野田さんの実験と近いものになっている(写真は打ち込み深さ200mm,異型棒鋼)

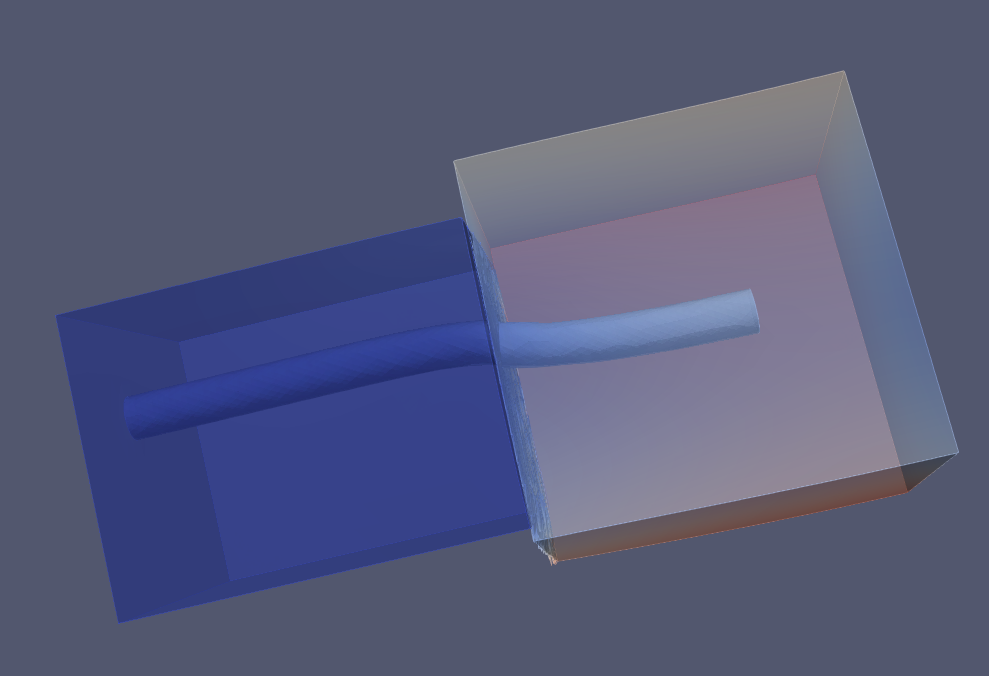

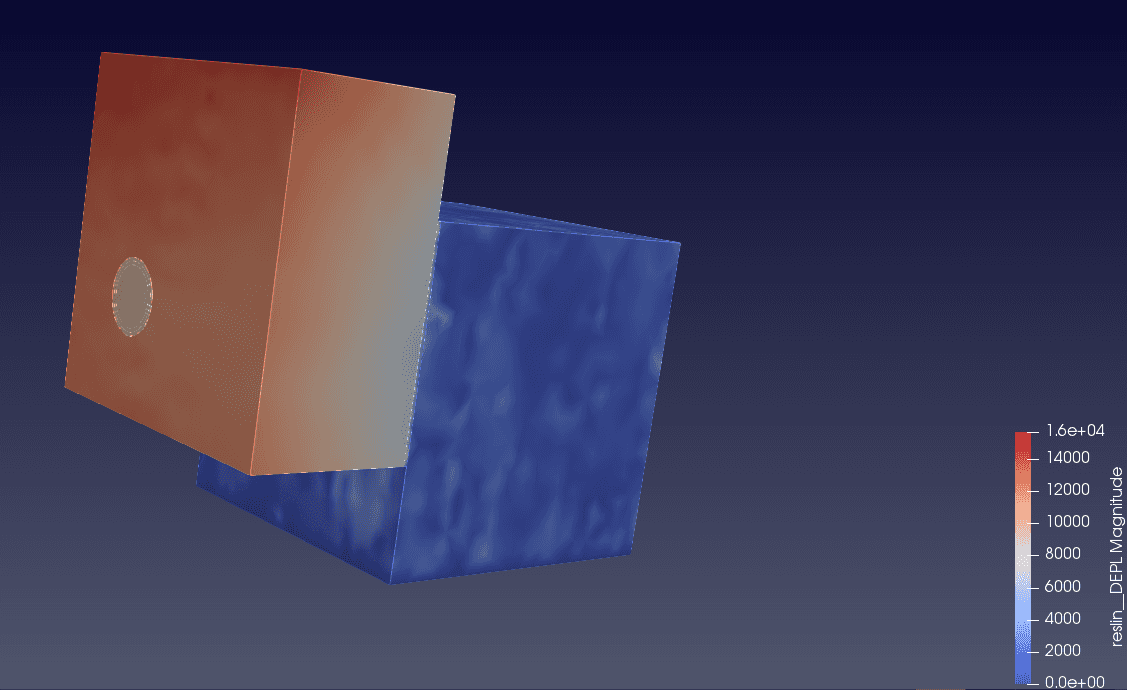

5/14 モデルver.2.01†

モデルを改良して木材同士のめり込みを抑えるようにしました。

こちらの方が実際(野田さんの実験)の挙動に近いかと思います。

この先、面圧応力を実験の数値に近づけてみて、どのような動きになるか確かめてみます。

5/14 モデルver.2作成†

モデルver.2を作成。

木材同士の間とラグスクリュー周りはゴム(仮想材料)を挟んでます。

設定については仮想材料参照。

前よりよくなりましたが、まだ少し木材同士のめり込みがあるので修正&引き抜き試験に耐えれるかどうかってところでしょうか。

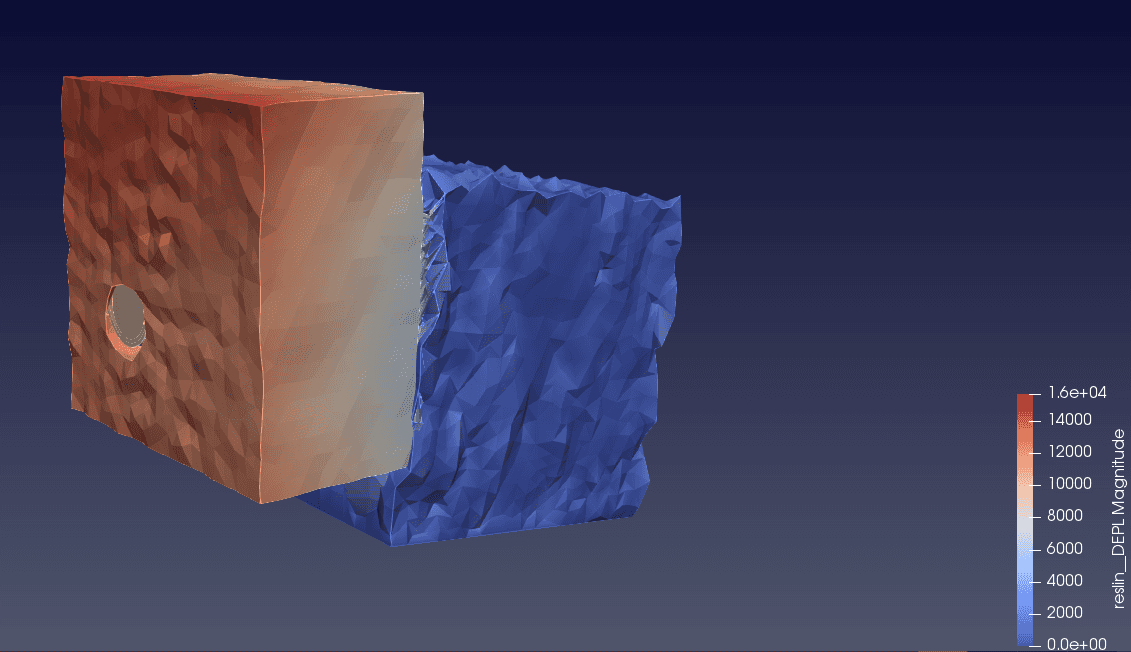

5/7 後藤さんからの課題3†

いろいろなメッシュの細かさで比較してみた結果こうなりました。

(理論値もちょっと間違ってたので修正)

4/27 後藤さんからの課題2†

メッシュの粗さを2倍に荒くして比較してみた。

変位が2.352とのこと。

半分くらいになった。なぜ?

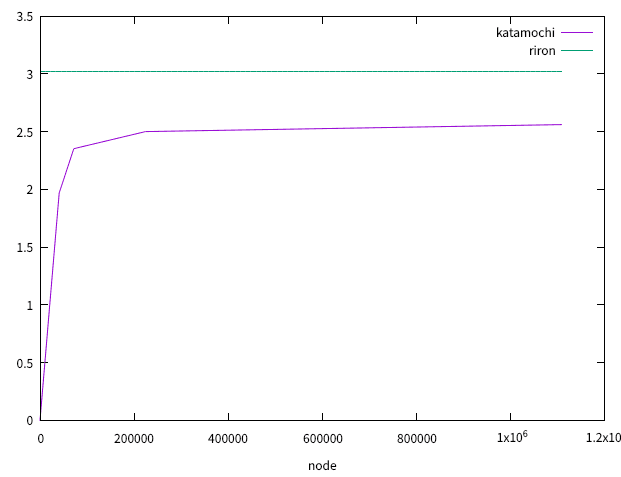

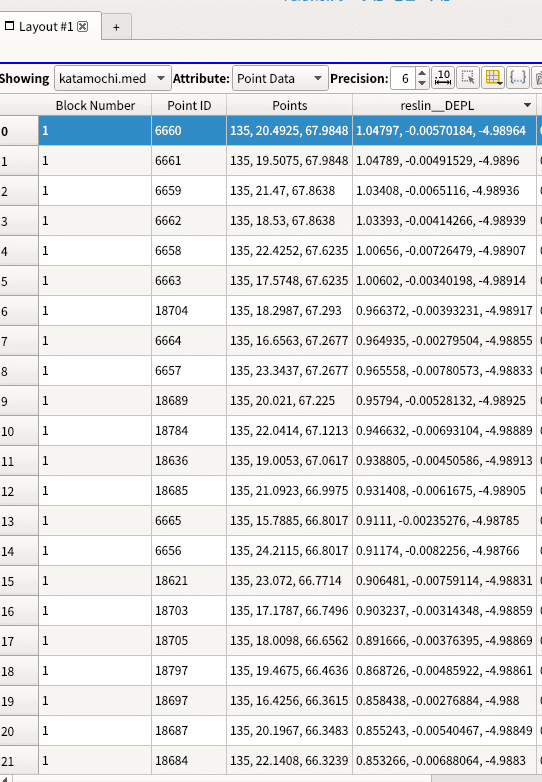

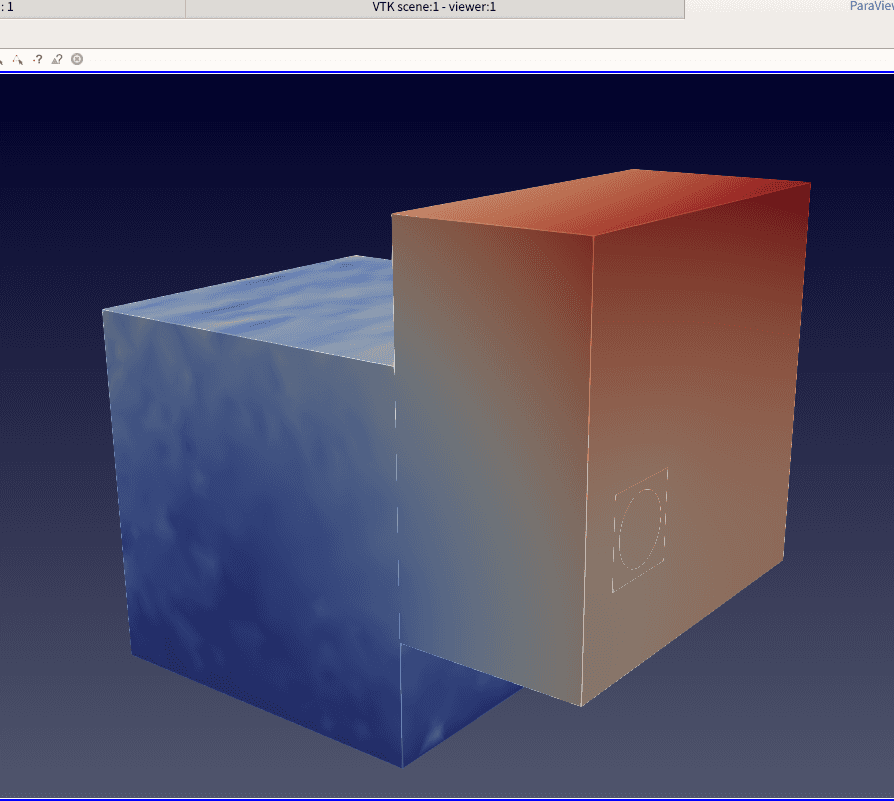

4/27 後藤さんからの課題†

- 異型棒鋼のみの片持ち梁みたいな感じにして、手計算と比較してみては?という課題です。

計算上はZ変位=4.730に対して解析は最大変位=4.98964でした。

微妙ですがこれくらいの誤差はsalomeではよくあるのでしょうか?

もちろんモデル作成時に設定をミスってる可能性も否定できませんが・・・

4/26 解析結果と課題†

- salomeの本を見たら、BC and loadでどこかに固定しなければうまく計算してくれないらしい。

(実際にはその物体が固定されていなくても、とのこと)

というわけで、仮で下面を固定してみたらうまく計算いきました。

次の課題として、

・ラグスクリュー(異型棒鋼)の周りに応力が分散してるように見えない→LIAISON_MAILの設定がおかしい?要確認

・仮想固定とばね固定(実際には固定されていない物体を固定させる)やり方

(下面&接続面をローラー支承にするのが理想)

・モデルはそのままだとして、引き抜き試験をどうすればよいか

そんなところでしょうか・・・

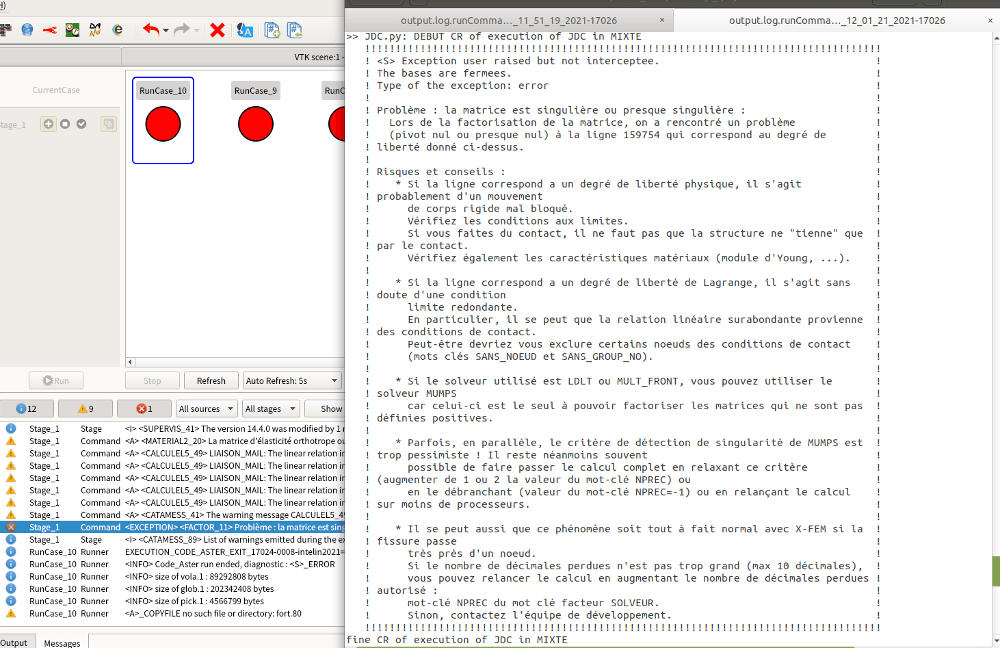

4/23 解析失敗†

とりあえずLiaison-Mailの設定はなんとかなりそうです。

ただ、めちゃくちゃ長いエラーが出てます。

(翻訳サイトに入れたらここがおかしいかも?確認してみましょう!みたいな釈然としないエラーでした。)

この辺の材料特性の値をいじればなんとかならないかな、と思ったりしてます。

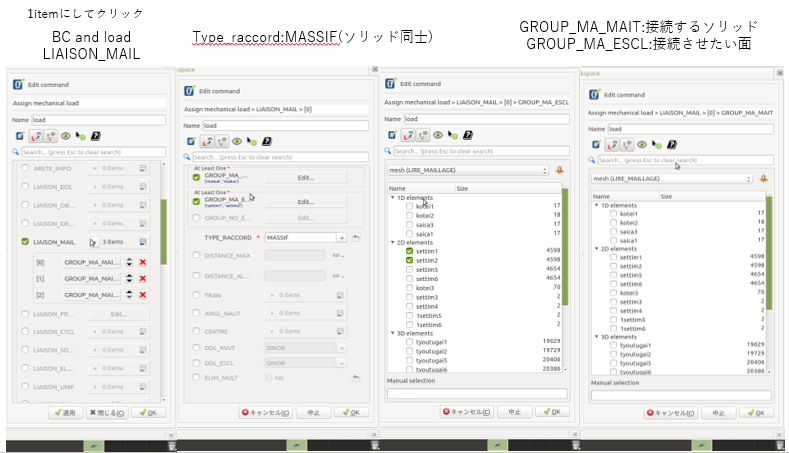

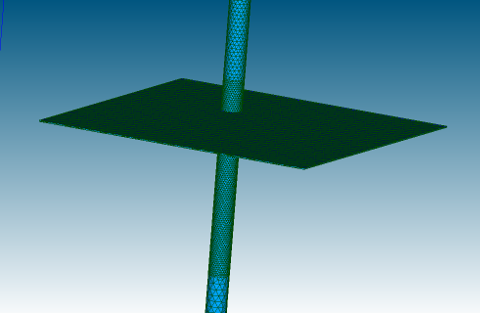

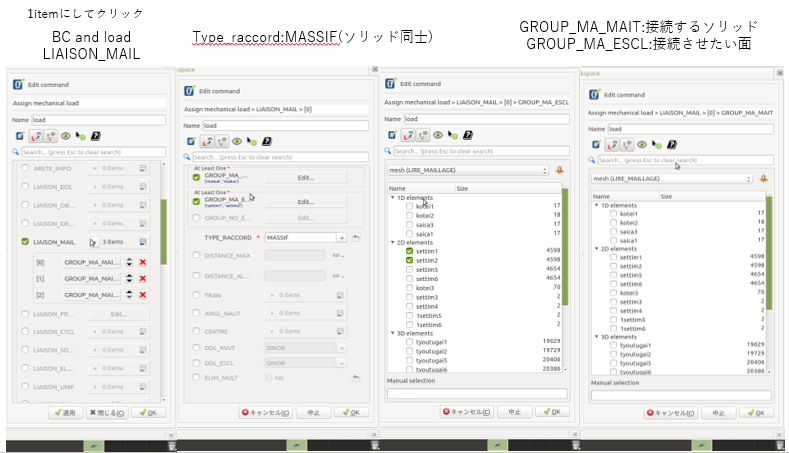

及川です。コンパウンドで結合させる方法†

部材をブーリアン結合で結合する方法とコンパウンドで一つのモデルにする方法†

- ketugou.hdf

- 2つの部材を結合するにはジオメトリ上で結合する方法とコンパウンドで部材ごとを一つのモデルとしてAster studyで結合を指定する方法がある。

- 新しいエンティティ ービルド ーコンパウンドで一つのモデルにする方法はジオメトリで合わせる部材を選択しコンパウンドを選択する。高度なオプションのグループとサブオブジェクトを継承する。にチェックをする。そのまま適用して閉じる。一つのモデルになる。この時点では結合されていないため、メッシュを切ってそのまま計算かけても部材ごとの結果になるか、失敗する。

- ジオメトリの段階で結合する部材の結合面をグループにしておく。

- Aster study BC and load Liaison-Mail で設定を行う。

- group MA は結合されるソリッド group-MA-Eは結合するソリットの結合面 あとは適用して終了

詳細設定をしてメッシュをきる方法†

- 通常通りメッシュを作成するを選択する。ジオメトリは要素分割したいモデル、メッシュタイプはAny、

3DのアルゴリズムをNETGEN3D > 2DのアルゴリズムをNETGEN1D-2Dにする。

2Dの画面の詳細設定の右にある歯車マークをクリックしてNETGEN 2D Paranetersを選択する。

最大サイズと最小サイズを設定する。(ジオメトリを選択して詳細設定を開くと最大最小の数値が表示される、最小サイズは選択したモデルのメッシュを切ることができる最小のサイズなためその数値を超えないようにする。)

その設定が終わったらOKで戻って適用して閉じる。あとはいつも通りメッシュを切る。

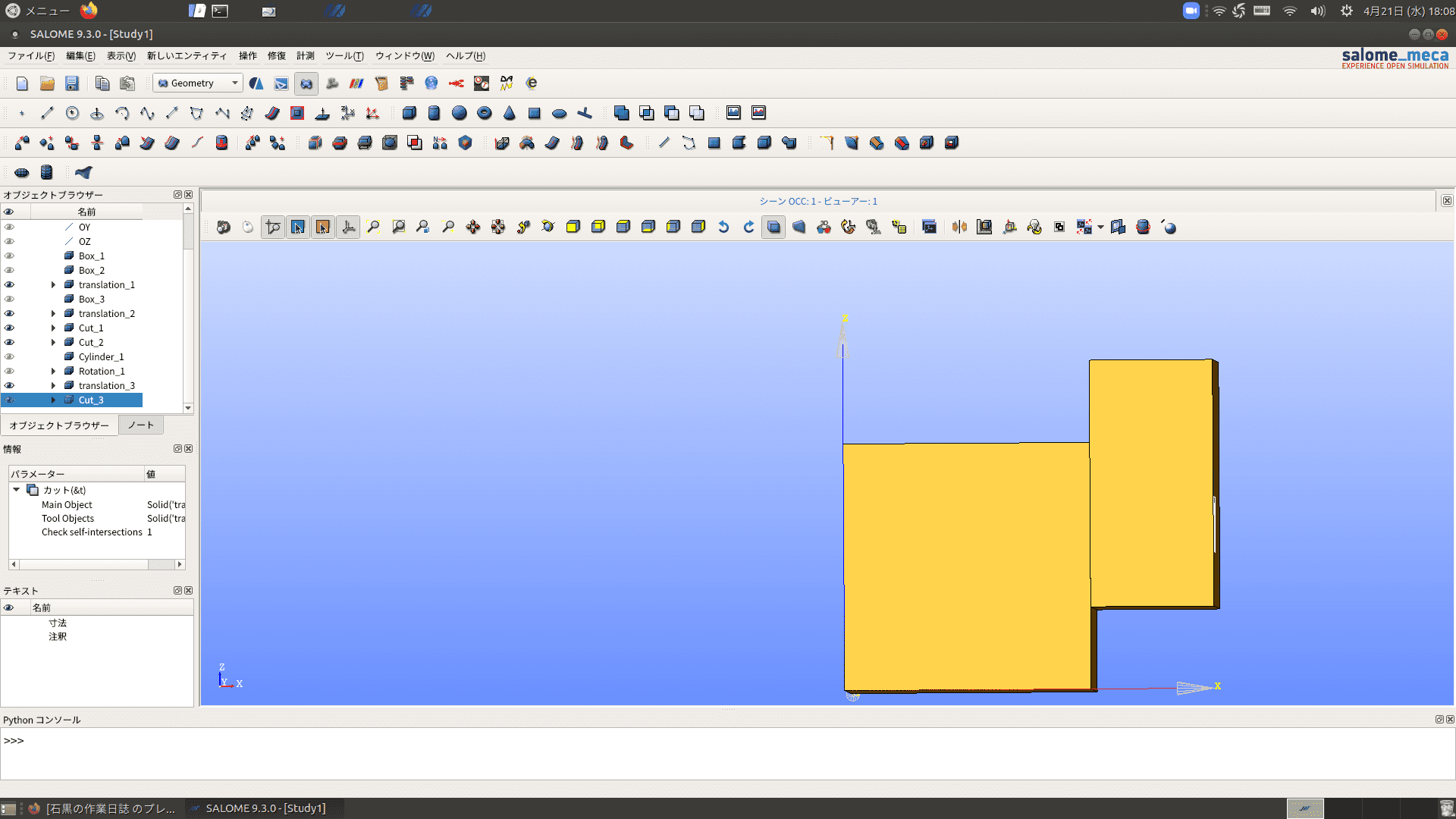

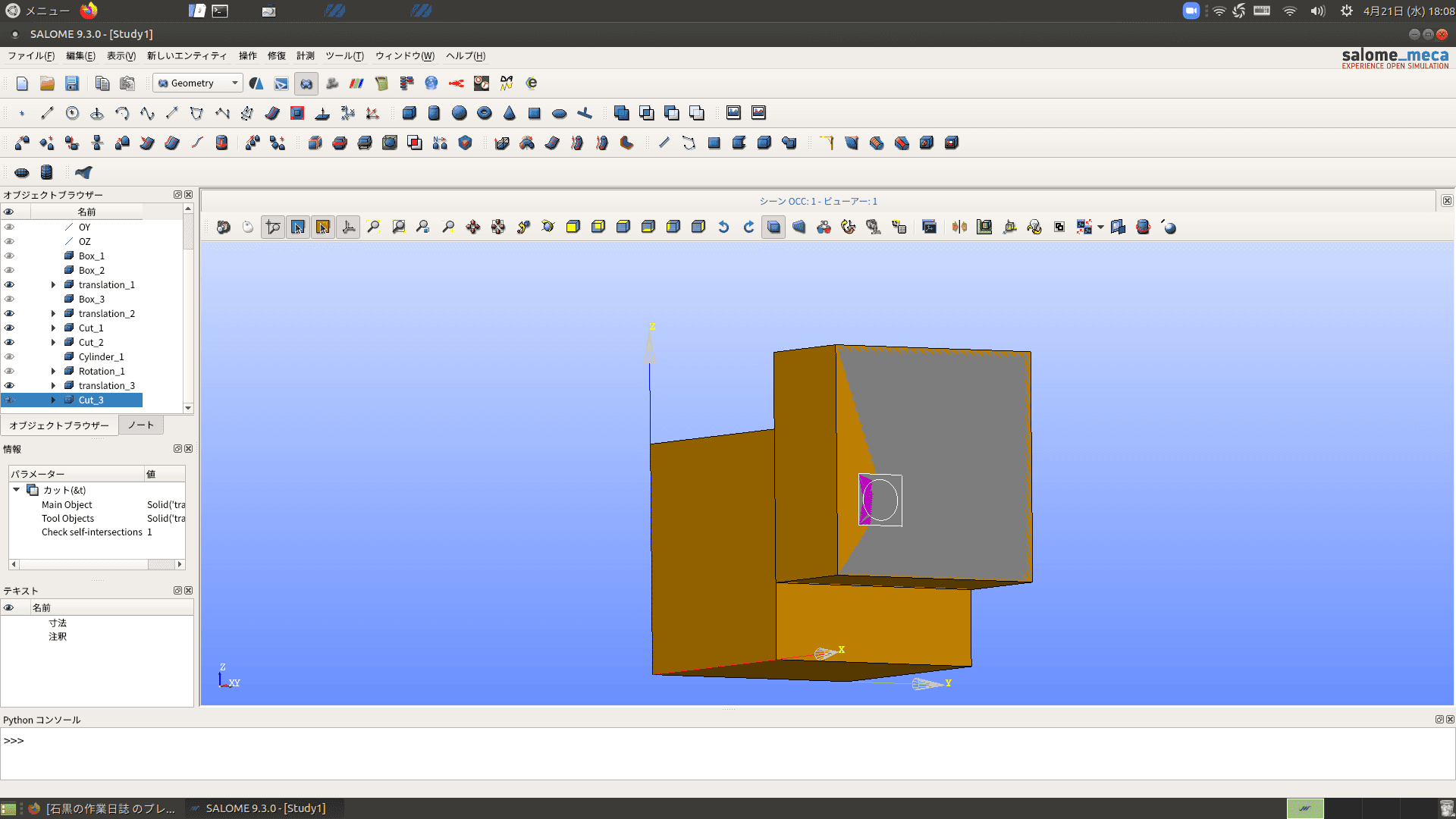

4月21日 モデル作成†

□90×90のモデル作成をしました。(とりあえず異型棒鋼はφ16、その周りは□20×20)

明日からAsterStudyやります。

Liaison_UNIFコマンドについて†

- 面の変形について制約をつけることができる

LIAISON_UNIF=_F(

DDL=('DX', 'DY', 'DZ'),

GROUP_MA=('hippari1', 'hippari2')

),

- 上のコマンドについて、「hippari1」「hippari2」の面の変形が固定される(DDLは変化の方向、DX、DY、DZを入力すると全く変化しない)

- Enforce DOFとは違い固定はされないため、例えば大きい構造物の小さな面に力をかけたときにその面が変形するのを防ぐときなどに使う

野田さん打ち合わせ†

□90×90、105×105、120×120

異型棒鋼φ16、14、12

ラグスクリュー

接合具種類、径、先穴、長さ

- とりあえず木材を3つ組み合わせたときの真ん中から分けた状態でモデル作成→解析

STAT_NON_LINEの設定†

COMPORTEMENT

RELATION(構成式)=VMIS_ISOT_TRAC(Von Mises降伏条件、等方硬化則、多直線近似)

DEFORMATION(大変形解析)=SIMO_MIEHE(座標変換モデル)、PETIT(微小変形解析)

NEWTON(ニュートン法)

MATRICE=TANGENTE(接線剛性)

REAC_ITER(ニュートン法の接線の傾きを何ステップごとに更新するか)=1(1にしといたほうがいい、デフォルトは0)

CONVERGENCE(収束判定)

RESI_GLOB_RELA(相対誤差)=1.0e-6(デフォルト)

ITER_GLOB_MAXI(最大反復数)=100(デフォルト)

土木学会認定2級土木技術者 過去問(土木学会誌)†

https://www.jsce.or.jp/journal/student/associate/index.shtml

バイリニアモデル、トリリニアモデルとはどんなモデルですか?†

http://www.jssc.or.jp/share/pdf/080703answer.pdf

構造物や構造要素(部材)に荷重が作用し変形していく過程で示す性質を、復元力特性という。具体的には、弾性域では剛性、非弾性域ではひびわれの発生や各部が順次降伏する等が原因で生じる剛性の低下や最大耐力と最大耐力後の変形による耐力低下の性状などを表す荷重と変形の関係をいう。荷重には、一方向に漸増するものや、地震動のように正負に大きく変化しながら繰返し作用するものもあり、作用する荷重によっても復元力特性は異なってくる。一方向に漸増する荷重に対して構造物や構造要素が示す荷重-変形関係(復元力特性)を、骨格曲線という。また、地震のような繰返し荷重に対して構造物や構造要素する荷重-変形関係(復元力特性)を履歴曲線という。実際に動的解析等に用いられる復元力特性は、図-1に示すように骨格曲線(赤色)と履歴曲線から構成される。図-1の(1)に示すように、荷重と変形の関係を2本の直線(弾性域の剛性と非線形域の剛性の2つで表現)で表したものをバイリニアモデル(bilinear:2本の線の)、図-1の(2)に示すように、荷重と変形の関係を3本の直線(弾性域の剛性と非線形域を2つの領域に分けた2つの剛性の3つで表現)で表したものをトリリニアモデル(trilinear:三つの線の)という。繰返し荷重に対するバイリニアモデルとトリリニアモデルの履歴曲線については、道路橋示方書V耐震設計編,pp.338-339を参照してください。

プロキシ設定の確認†

printenv http_proxy https_proxy

ウインドウスナップを有効にする†

メニュー→MATE Tweak→ウインドウ→ウインドウスナップを有効にする

![[PukiWiki] [PukiWiki]](image/pukiwiki.png)

![[PukiWiki] [PukiWiki]](image/pukiwiki.png)