研究紹介(一般向け: 準備中)

プレゼン用pdfファイル: suuti.pdf

業務連絡:パワーポイントファイルはありません。

上記のpdfファイルをダウンロードして適当なフォルダーに保存し、

Adobe Reader

(たいがいのWindowsマシンであれば、パワーポイントが入ってなくても、

Adobe Readerはプレインストールされていると思います)

で開いて、CtrlキーをおしながらLキーを押せば、全画面モードで

プレゼンができると思います。

全画面モードをやめるときは、ESCキーを押して下さい。

ブラウザーが、Adobe Readerをブラウザーのウインドー内に

開いてしまう設定になっている場合は、ブラウザーからは

Adobe Readerを全画面モードにできないこともあります。

その場合は、pdfファイルをハードディスク内の適当なフォルダーに

保存してから、Adobe Readerで直接 開いて下さい。

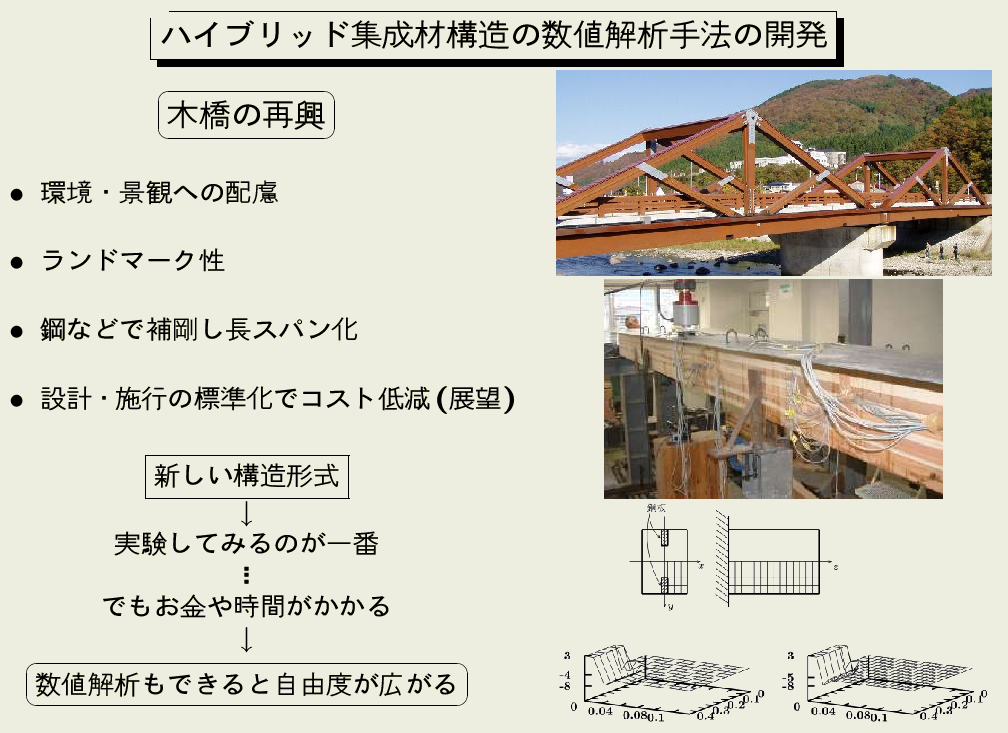

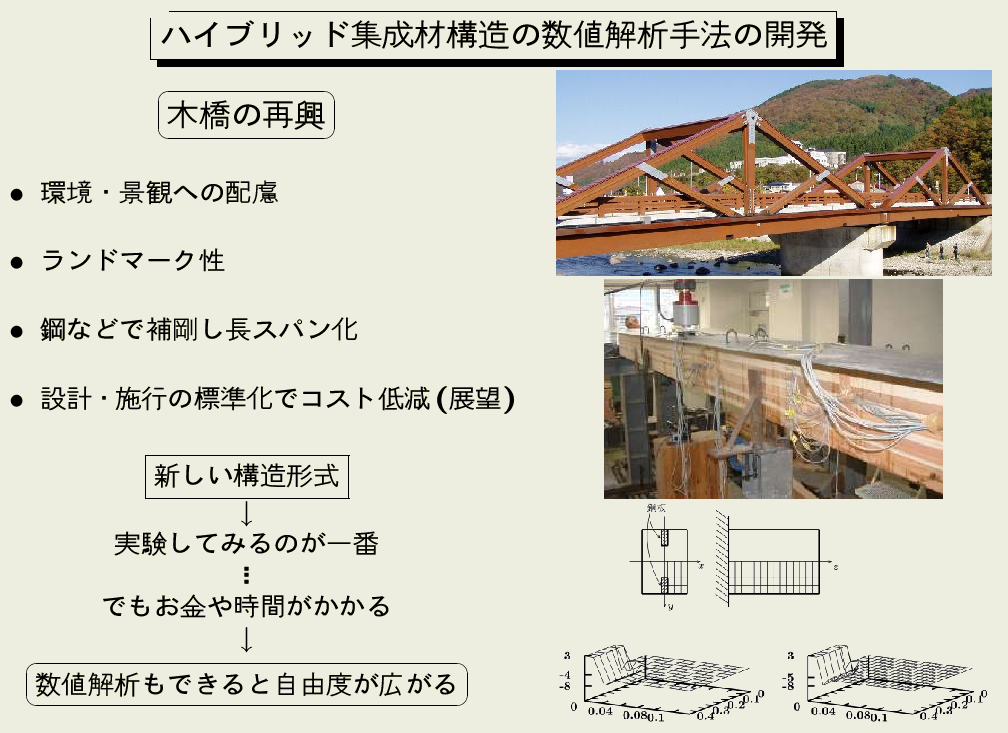

研究の背景

環境や景観への配慮、ランドマーク性など、様々な面から

木橋が見直されてきている。

集成材の防腐技術が発達し、

また、鋼板などで補強することで比較的 長スパンの道路橋

などにも集成材が使われるようになってきた。

集成材を鋼などで補剛した新しいハイブリッド構造を

考案した場合、

その構造がどのような性能を持っているかを調べるには、

実際にそういう構造を作って実験してみるのが一番ではある。

が、実験には、お金や時間がかかるし、

色々と条件を変えた実物大の橋を

何百橋も

作ってこわしてみるといったことはなかなかできないので、

コンピューターの中の仮想の世界で

数値シミュレーションできるようになると、

様々な意味で自由度が広がる。

環境や景観への配慮、ランドマーク性など、様々な面から

木橋が見直されてきている。

集成材の防腐技術が発達し、

また、鋼板などで補強することで比較的 長スパンの道路橋

などにも集成材が使われるようになってきた。

集成材を鋼などで補剛した新しいハイブリッド構造を

考案した場合、

その構造がどのような性能を持っているかを調べるには、

実際にそういう構造を作って実験してみるのが一番ではある。

が、実験には、お金や時間がかかるし、

色々と条件を変えた実物大の橋を

何百橋も

作ってこわしてみるといったことはなかなかできないので、

コンピューターの中の仮想の世界で

数値シミュレーションできるようになると、

様々な意味で自由度が広がる。

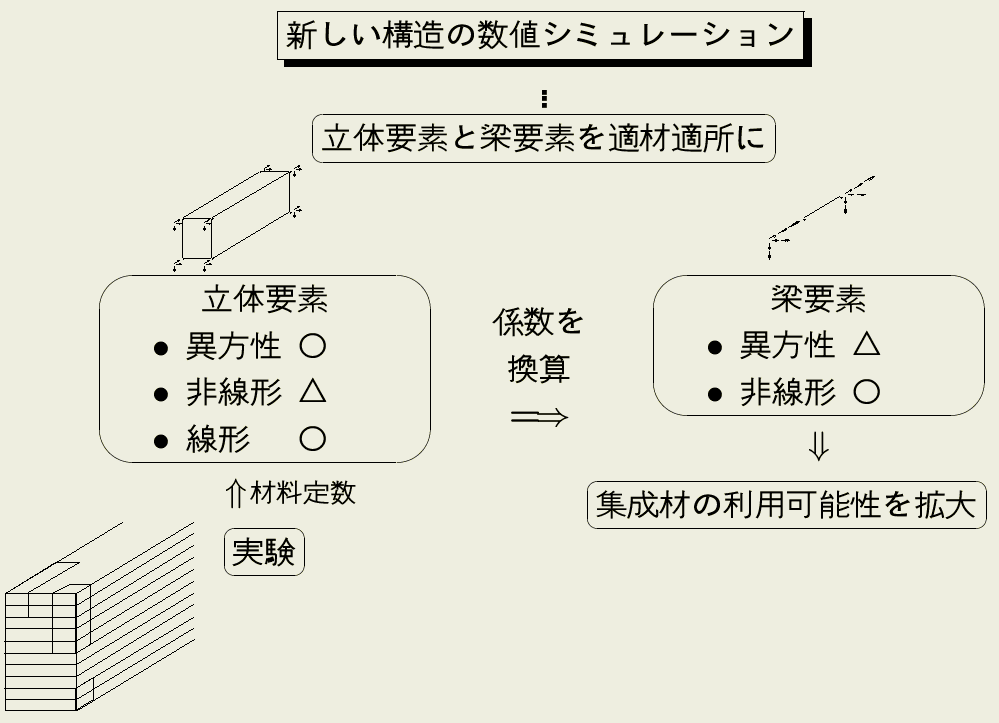

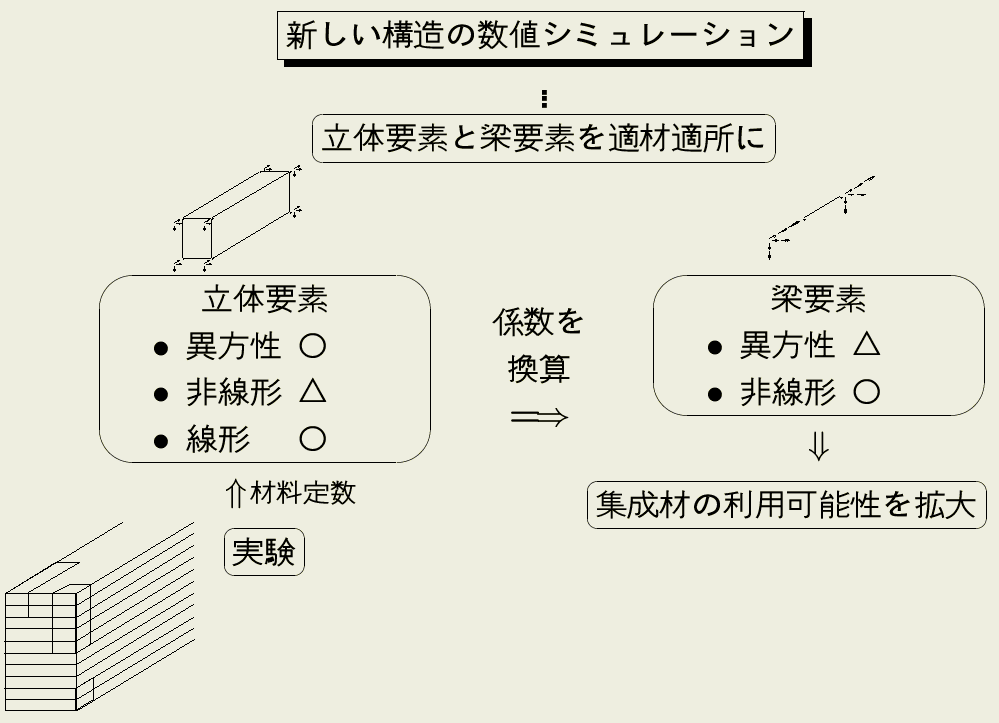

数値解析の手法

集成材梁のようなかたまりを有限要素法などでモデル化するなら、

例えば、立体要素などでそのままモデル化するのが

(形状のモデル化という意味では)望ましいかも知れないが、

現状では、立体要素で弾塑性や座屈(後)を含めた複合非線型問題を

解析するのは難しい(仮に定式化したとしても自由度が膨大になる)。

一方、梁要素モデルであれば、鋼構造などの分野で

非線型解析のノウハウが十分に蓄積されている。

但し、梁要素モデルでも、集成材を異方性材料として扱うのは

やや難しい。

そこで、

梁要素モデルで必要となる断面定数や補正係数などを

集成材梁(または鋼板などでハイブリッド化された集成材梁)

を立体要素モデルで線形解析することで換算してみようと考えた。

但し、こうした定数を換算するには、元の材料(特に集成材)の

異方性材料としての材料定数が分かっている必要があり、

それを測定するための

材料

試験

も必要となる。

集成材梁のようなかたまりを有限要素法などでモデル化するなら、

例えば、立体要素などでそのままモデル化するのが

(形状のモデル化という意味では)望ましいかも知れないが、

現状では、立体要素で弾塑性や座屈(後)を含めた複合非線型問題を

解析するのは難しい(仮に定式化したとしても自由度が膨大になる)。

一方、梁要素モデルであれば、鋼構造などの分野で

非線型解析のノウハウが十分に蓄積されている。

但し、梁要素モデルでも、集成材を異方性材料として扱うのは

やや難しい。

そこで、

梁要素モデルで必要となる断面定数や補正係数などを

集成材梁(または鋼板などでハイブリッド化された集成材梁)

を立体要素モデルで線形解析することで換算してみようと考えた。

但し、こうした定数を換算するには、元の材料(特に集成材)の

異方性材料としての材料定数が分かっている必要があり、

それを測定するための

材料

試験

も必要となる。

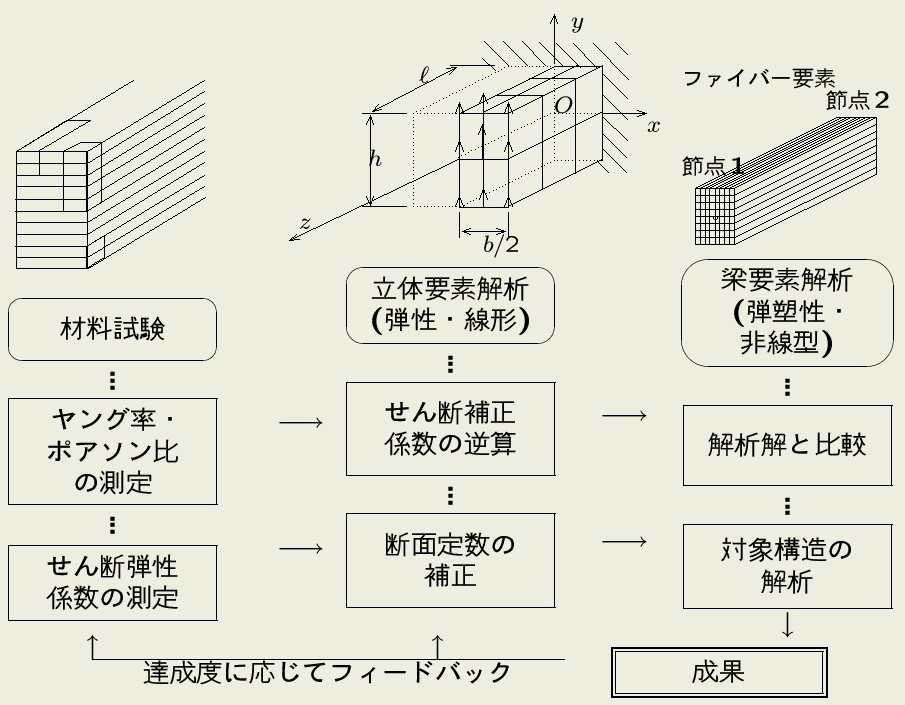

研究の流れ

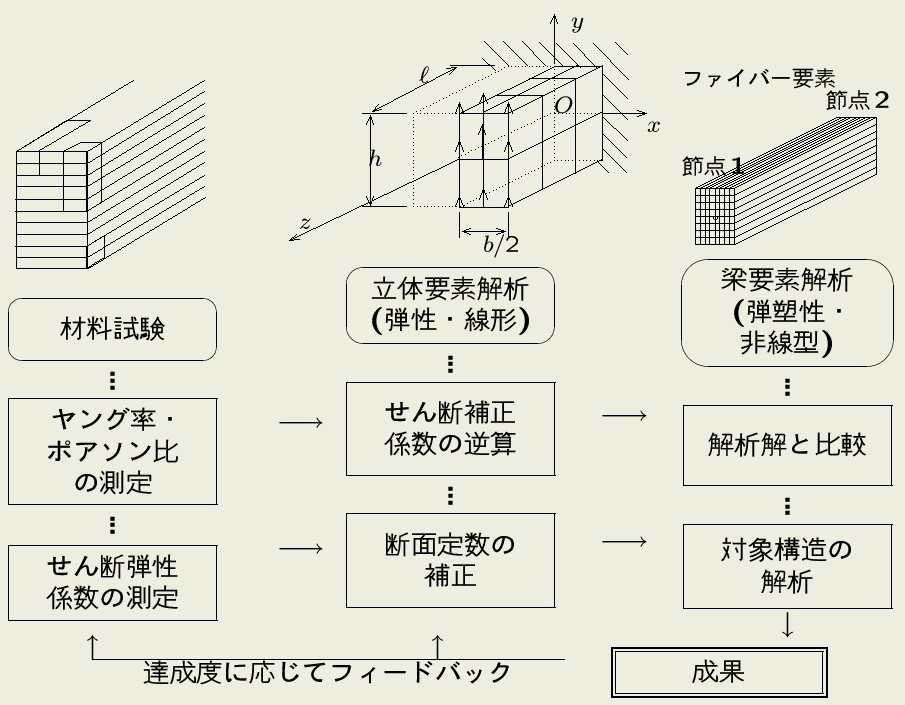

つまり、この研究は、「材料試験」「立体要素解析」「梁要素解析」

という3つの柱でなりたっている。

材料試験や、各解析用のプログラムの開発などはすべて並行して

行われていくが、

入出力の流れは、材料試験で測定した定数を立体要素解析に

取り込んで線形解析を行い、梁とみなした場合の解析モデルの

断面定数や補正係数を算出し、それらを梁要素解析に取り込んで

非線型解析を行うという具合に進む。

つまり、この研究は、「材料試験」「立体要素解析」「梁要素解析」

という3つの柱でなりたっている。

材料試験や、各解析用のプログラムの開発などはすべて並行して

行われていくが、

入出力の流れは、材料試験で測定した定数を立体要素解析に

取り込んで線形解析を行い、梁とみなした場合の解析モデルの

断面定数や補正係数を算出し、それらを梁要素解析に取り込んで

非線型解析を行うという具合に進む。

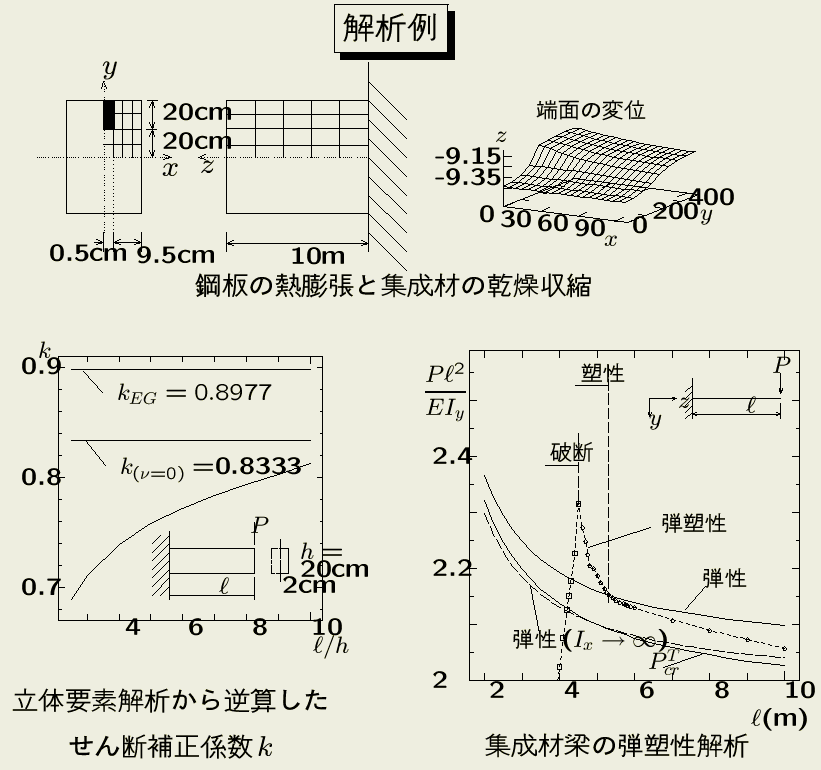

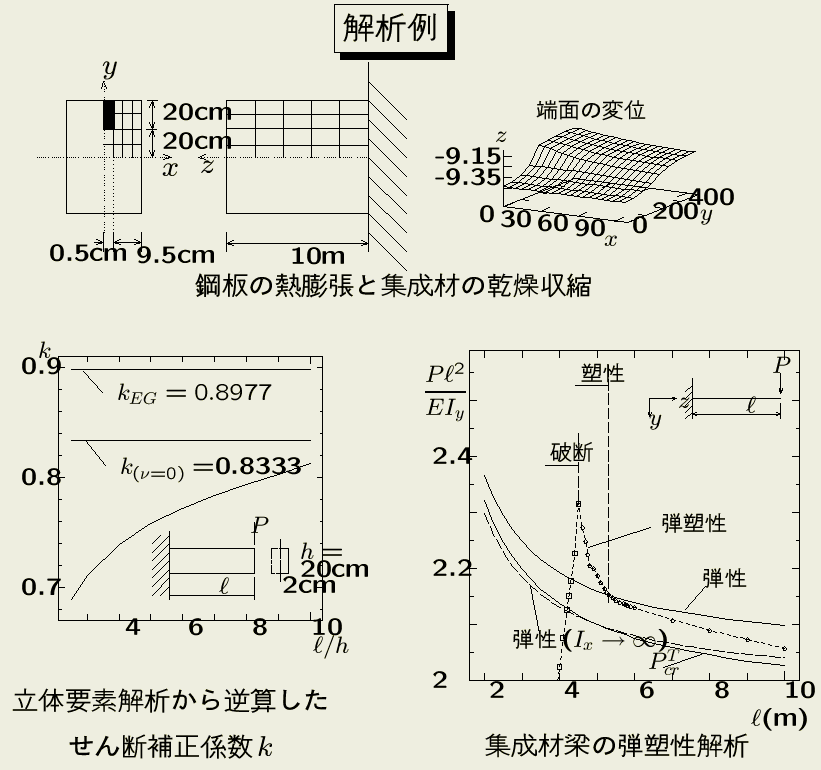

解析例

現時点では、

立体要素解析用のプログラムと

梁要素解析用のプログラムの試作段階のものができあがっているに過ぎない。

立体要素解析用のプログラムでは、

例えば挿入鋼板が熱膨張し、集成材が乾燥収縮するような問題を解いたり、

曲げ解析の荷重とたわみの関係からせん断補正係数を逆算したりといった

解析ができる。

梁要素解析用のプログラムでは、

集成材梁の横ねじれ座屈の問題などが解析できる。

現時点では、

立体要素解析用のプログラムと

梁要素解析用のプログラムの試作段階のものができあがっているに過ぎない。

立体要素解析用のプログラムでは、

例えば挿入鋼板が熱膨張し、集成材が乾燥収縮するような問題を解いたり、

曲げ解析の荷重とたわみの関係からせん断補正係数を逆算したりといった

解析ができる。

梁要素解析用のプログラムでは、

集成材梁の横ねじれ座屈の問題などが解析できる。

環境や景観への配慮、ランドマーク性など、様々な面から

木橋が見直されてきている。

集成材の防腐技術が発達し、

また、鋼板などで補強することで比較的 長スパンの道路橋

などにも集成材が使われるようになってきた。

集成材を鋼などで補剛した新しいハイブリッド構造を

考案した場合、

その構造がどのような性能を持っているかを調べるには、

実際にそういう構造を作って実験してみるのが一番ではある。

が、実験には、お金や時間がかかるし、

色々と条件を変えた実物大の橋を

何百橋も

作ってこわしてみるといったことはなかなかできないので、

コンピューターの中の仮想の世界で

数値シミュレーションできるようになると、

様々な意味で自由度が広がる。

環境や景観への配慮、ランドマーク性など、様々な面から

木橋が見直されてきている。

集成材の防腐技術が発達し、

また、鋼板などで補強することで比較的 長スパンの道路橋

などにも集成材が使われるようになってきた。

集成材を鋼などで補剛した新しいハイブリッド構造を

考案した場合、

その構造がどのような性能を持っているかを調べるには、

実際にそういう構造を作って実験してみるのが一番ではある。

が、実験には、お金や時間がかかるし、

色々と条件を変えた実物大の橋を

何百橋も

作ってこわしてみるといったことはなかなかできないので、

コンピューターの中の仮想の世界で

数値シミュレーションできるようになると、

様々な意味で自由度が広がる。